Юрия Олешу можно без преувеличения назвать одной из самых загадочных персон в русской литературе. И пока исследователи его творчества придумывают новые термины, чтобы охарактеризовать уникальный стиль автора, читатели отдают должное не только необычной манере письма, но и тому, как быстро произведения Олеши захватывают, буквально затягивают в водоворот лаконичного, плотного и переполненного образами текста. Его роман «Зависть» многие ученые-литературоведы называют вершиной творчества не только самого Юрия Олеши, но и вообще всей русской словесности двадцатого века.

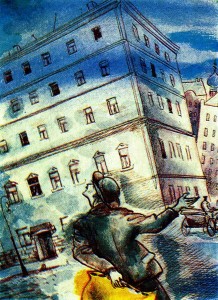

Главный герой «Зависти» - Андрей Бабичев, директор треста советской пищевой промышленности. Он прагматичен, до самозабвения предан своей работе – новый сорт колбасы для него под стать редкостному бриллианту, - но он неглупый и незлой человек, склонный даже к альтруистическим поступкам. Однажды он поднимает с мостовой пьяного юношу, привозит к себе домой, предоставляет бедолаге кров и пищу. Юношу зовут Николай Кавалеров. С этого и начинается странная и таинственная история о глубокой, всепоглощающей зависти. Кавалеров, живший до этого в трущобах, чувствует себя уязвлённым сытостью и благополучием Бабичева. И хотя тот никогда открыто не унижал Кавалерова, он всё же чувствует себя на его фоне шутом и мелким человечком. Знакомство с родным братом Андрея Бабичева, Иваном, одержимым, кроме зависти, еще и чувством мести, становится для Николая роковым.

Столь неожиданные причудливые переплетения судеб героев, переданные читателю уникальным и мало на что похожим литературным языком Юрия Олеши, делают "Зависть" своего рода романом-инсталляцией. Невероятно мощный с художественной точки зрения текст воспринимается почти как современный арт-объект; его можно увидеть с разных ракурсов и отыскать в нём множество граней смыслов. При этом ни один из них не лежит на поверхности - этот роман, безусловно, предназначен для вдумчивого и серьёзного чтения.

Что и говорить - Юрий Олеша весьма глубоко проник в тайну человеческих чувств: он разоблачил зависть там, где она выдавала себя за вполне благородные порывы: жажду справедливости, торжество романтики над прагматикой. Тончайшая психология и поразительное умение преображать реальность, в чем-то, пожалуй, роднит классика советской литературы с другим его знаменитым собратом по перу - Францем Кафкой. Однако есть существенное отличие: Олеша в своих сюжетах никогда не стремился к абсурду как к цели. Причудливость его текстов лишь подчеркивает главную мысль и идею в произведении. Именно поэтому чтение книг Юрия Олеши так похоже на увлекательный эксперимент, начать который можно с его удивительного романа "Зависть".

23 декабря. О почитании святого Николая Чудотворца на Руси

19 декабря, в День памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святителя Николая Мирликийского в московском районе Щукино.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о почитании святого Николая Чудотворца на Руси.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. Об оружии против козней

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».

Об оружии против козней — священник Алексий Дудин.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. О том, как не опоздать в Царствие Небесное

В 4-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Господе: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».

О том, как не опоздать в Царствие Небесное, — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема