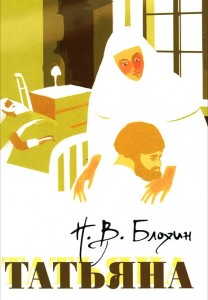

Писатель Николай Блохин – личность в литературных кругах легендарная. Распространявший в советское время строго запрещенную тогда православную литературу, он «заработал» несколько лет лагерей. Кстати, именно в тюрьме Блохин написал свою первую книгу. И когда после трех лет неволи ему прибавили еще год - за активную религиозную пропаганду среди заключенных – даже обрадовался, потому что теперь точно знал, на что потратит этот свой «вынужденный отпуск». Сегодня Николай Блохин – автор нескольких крупных романов, а также множества повестей и рассказов, которые часто издаются и неизменно пользуются большой популярностью. В свой очередной сборник под названием «Татьяна» Николай Блохин включил известные и давно полюбившиеся читателям произведения.

Писатель Николай Блохин – личность в литературных кругах легендарная. Распространявший в советское время строго запрещенную тогда православную литературу, он «заработал» несколько лет лагерей. Кстати, именно в тюрьме Блохин написал свою первую книгу. И когда после трех лет неволи ему прибавили еще год - за активную религиозную пропаганду среди заключенных – даже обрадовался, потому что теперь точно знал, на что потратит этот свой «вынужденный отпуск». Сегодня Николай Блохин – автор нескольких крупных романов, а также множества повестей и рассказов, которые часто издаются и неизменно пользуются большой популярностью. В свой очередной сборник под названием «Татьяна» Николай Блохин включил известные и давно полюбившиеся читателям произведения.

В одном из них – повести «Татьяна, дочь царская», писатель предстает как великолепный мастер исторической прозы. Хотя, надо сказать, с историей Блохин поступает по традиции своеобразно: реальные персонажи у него действуют в обстоятельствах, близких к сказочным. Пожилой городовой, Савва Петрович Мертиев, дежурил в Татьянин день у рюмочной, где студенты и профессора отмечали свой «профессиональный» праздник. Савва Петрович, однако, считал, что день такой великой святой нужно проводить отнюдь не за рюмкой водки, и своими соображениями открыто делился с молодыми напарниками. Возник спор, который неизвестно чем мог бы кончиться, если бы не появилась вдруг откуда ни возьмись хорошенькая барышня. Девушка подошла к замерзшим городовым и каждому в честь праздника вручила по золотой иконке мученицы Татианы – «в подарок от папы», казала она. Раненный на фронте Первой Мировой, попав в госпиталь, Савва Петрович снова встретил эту барышню – теперь она самоотверженно ухаживала за больными. А когда после Февральской революции он попадает в число солдат, карауливших арестованную Царскую семью, он наконец-то узнаёт, что та милая, скромная девушка – царская дочь, Татьяна…

В рассказе «Суд» и в «Святочной повести» Николай Блохин резко меняет стиль повествования. После почти классической «Татьяны» они кажутся фантасмагоричными и даже немного жутковатыми. Еще бы, ведь и руководительницы кружка научного атеизма из «Суда», и мальчик ФЕдюшка из «Святочной повести…» имеют дело со всякой нечистью, которая таки страхи задает, что и гоголевский «Вий» юмористическим рассказом покажется… Но у героев против «рогатых товарищей» наготове всегда есть горячая вера в Бога. И поэтому «ужастики» в итоге оказываются совсем не страшными, а удивительными, и, главное, невероятно увлекательными. И очень гармонично вписываются в сборник Николая Блохина «Татьяна».

«Журнал от 23.01.2026». Алексей Соколов, Алена Рыпова

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и продюсер регионального вещания Радио ВЕРА Алёна Рыпова вынесли на обсуждение темы:

— Новый цикл программ на Радио ВЕРА «Вечная музыка»;

— Премьеры спектаклей «Царь и Бог» и «Лавр»;

— Новый подкаст журнала «Фома» — «Что скрыто от глаз прихожан» — об искушениях священников;

— Выставка Марка Шагала.

Все выпуски программы Журнал

Алан Гарнер «Волшебный камень Бризингамена»

Фото: Kush Kaushik / Pexels

Как мы можем противостоять дьяволу? В 1967 году Алан Гарнер написал повесть «Волшебный камень Бризингамена», в которой он размышляет на эту тему. Действие повести происходит в Англии в двадцатом веке. Маленькие Колин и Сьюзен сталкиваются с силами тьмы, которые похищают у Сьюзен доставшийся ей от матери камешек. Волщебник Каделлен рассказывает детям, что этот камень, Огнелёд, наделён могучей силой и от него зависит исход великой битвы. Какой битвы?

Некогда король победил духа тьмы, Ностронда, и тот удалился в пустыню. Ностронд задумал вернуться через много столетий. Тогда он сможет одержать победу, потому что к тому времени не останется ни одного человека, достаточно чистого душой, чтобы противостоять ему. Догадавшись о плане Ностронда, король собрал отряд рыцарей, отважных и чистых душой, и погрузил их в волшебный сон. Этот сон и оберегает камень Огнелёд, случайно попавший к Колину и Сьюзен. Теперь Ностронд украл его и постарается уничтожить. Если это произойдёт, рыцари проснутся, проживут своё время и умрут, и тогда в час его возвращения уже некому будет противостоять Ностронду.

В сюжет повести Гарнера вплетены две глубокие мысли.

Во-первых, оружие дьявола — злые мысли. «Грех начинается с помысла», — предупреждает нас святой Макарий Великий, подвижник четвертого столетия.

Во-вторых, только чистота души способна одолеть дьявола. Лишь грехом мы даём дьяволу власть над собой, говорит преподобный Паисий Афонский, святой двадцатого века.

После долгих приключений Колин и Сьюзен смогли отобрать у приспешников Ностронда волшебный камень и в целости и сохранности вернуть его Каделлену. Значит, сон рыцарей не будет нарушен, и, когда Ностронд придёт для битвы, чистые сердцем воины смогут дать ему отпор.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Псков. Преподобный Евфросин Псковский

Фото: Alexandr K / Unsplash

Преподобный Евфросин Псковский родился в 1386 году в селе Виделебье под Псковом. Мальчиком выучился грамоте и полюбил читать Евангелие и жития святых. В юности принял постриг в Псковском Снетогорском монастыре. В 1425 году поселился отшельником на берегу реки Толбы в тридцати километрах от города. Рядом с кельей подвижника стали жить другие иноки, искавшие подвига во славу Божию. Так образовался монастырь. Насельники построили деревянную церковь. Место для неё преподобный Евфросин выбрал неслучайно. Согласно летописи, подвижнику явились святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст и указали, где должен стоять храм. Церковь посвятили этим трём святителям. Череду богослужений и распорядок жизни насельников определял устав, составленный преподобным Евфросином. По этим правилам монахам запрещалось носить одежду из дорогих материалов, владеть золотом и серебром, держать в келье еду и напитки. При этом в монастыре всегда радушно принимали странников и кормили нищих. Сам Евфросин был для братии примером аскетической жизни. Перед смертью он принял самую строгую степень монашества — схиму, с именем Елеазар. И обитель, основанная им, получила название Спасо-Елеазаровская. В 1549 году Церковь прославила псковского подвижника в лике святых.

Радио ВЕРА в Пскове можно слушать на частоте 88,8 FM