— Андрюша, посмотри, какая душевная картина, называется «Подшивает валенки».

— О, это Юрий Кугач — один самых ярких художников середины двадцатого века! Его работы, сестрёнка, и впрямь отличаются особой теплотой. Здесь, в Тверской картинной галерее, есть несколько полотен замечательного автора. «Подшивает валенки» — одно из самых моих любимых.

— И мне так нравится! Угол крестьянской избы. На резном деревянном стуле сидит старик — седой, худощавый. На одну руку у него надет видавший виды валенок, а другой он держит портняжную иглу. Тут же на табурете лежат инструменты и клубок суровых ниток. Дед изображён в полупрофиль со спины, лица почти не видно.

— Но при этом характер угадывается!

— Точно! Смотри, в избе уже сумерки, а старик свет не включает, работает возле самого окна, распахнув занавески. Хотя зрение у него слабое, толстые роговые очки на носу. Экономный!

— А может, просто электричества в доме нет. Картина написана в 1955 году, в то время в некоторых деревнях ещё освещали дома керосиновыми лампами. Вот такими, как на стене у нашего старика. Но ты, Алла, безусловно, права — он и впрямь бережливый. В середине двадцатого века крестьяне старались продлить век всякой вещи, не торопились покупать новое. Потому и подшивает герой картины старые валенки.

— Из-за бедности?

— Да, жили небогато. Лучшую одежду и обувь надевали на праздник, а потом бережно укладывали в сундук до следующего раза. А повседневную использовали до тех пор, пока она не ветшала окончательно.

— Это созвучно современной философии осознанного потребления, когда люди стараются не выбрасывать то, что ещё может послужить. Так они пытаются остановить загрязнение планеты.

— Об экологии сельские жители в пятидесятых годах, конечно, вряд ли задумывались, но в их домах точно не было ничего лишнего. Посмотри на картину — бревенчатые стены, стул, стол, керосиновая лампа да календарь на стене.

— Юрий Кугач видел свою красоту в такой скромной обстановке.

— Да, он любовался крестьянским бытом в своих картинах. В 1950 году художник купил дом в деревне Малый Городок в Тверской области, переехал туда с семьёй. И на протяжении многих лет сельские жители оставались героями его жанровых полотен.

— А сам Кугач откуда родом?

— Юрий Петрович родился в Суздале, но рано покинул отеческий дом. В четырнадцать лет отправился в Москву, поступил в техникум изобразительного искусства. Затем учился в Московском художественном институте имени Сурикова, там же окончил аспирантуру и преподавал рисунок.

— Значит, юность и молодость Кугача прошли в столице. Почему же он вдруг переехал в глубинку Тверской области?

— Вовсе не вдруг. Неподалёку от деревни Малый Городок располагается Академическая дача. Эта творческая база российских живописцев, она открылась ещё в конце девятнадцатого века. Там работали Репин, Куинджи, Левитан, Васнецов. После революции дачу приспособили под детский лагерь, а в 1948 году её вернули художникам. Юрий Кугач был одним из тех, кто осваивал новые мастерские. Вблизи Академички, как ласково назвали дачу её обитатели, он и поселился. И прожил там до конца своих дней.

— Как удивительно, Андрюша. Жил человек в лесной глуши, посвящал картины сельским жителям. Нет в его работах ничего необычного — а как они волнуют!

— Это неслучайно. Юрий Кугач говорил, что суть искусства в том, чтобы с помощью знакомых, понятных образов вызывать у зрителя добрые чувства и глубокие мысли. Вот и мы с тобой, глядя на картину «Подшивает валенки», удивлялись, радовались, размышляли. На это и надеялся художник, когда писал своё полотно.

Картину Юрия Кугача «Подшивает валенки» можно увидеть в Тверской областной картинной галерее.

Все выпуски программы: Краски России

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

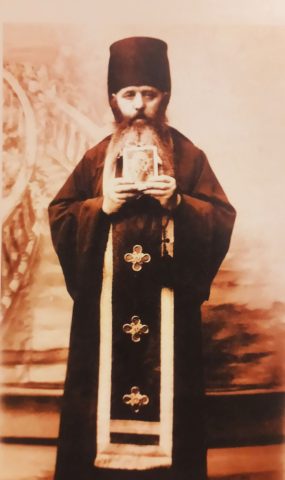

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди

19 февраля. «Смирение»

Фото: Diana Polekhina/Unsplash

Учит верующего человека добродетели смирения даже его тело, увы, подверженное многочисленным хворям и болезням. Не имей мы телесного состава, неизбежно погибли бы, как и демоны, из-за гордости, в вечном отчуждении от благодати Христовой. Промыслу Божиему свойственно и худые дела наши обращать к благим для нас последствиям — ведь многие телесные недуги имеют причиной наше собственное невоздержание. Невольно смиряясь в телесных болезнях, мы тянемся к Богу в молитве за помощью и облегчением, как чахлые растения — к источнику света и тепла. И это смирение.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды