Картина «В Крымских горах» — это последняя работа Фёдора Васильева. Молодой художник уже понимал, что жизнь его подходит к концу: тяжёлая болезнь с каждым днём отнимала всё больше сил. Что же мастер хотел сказать нам этим крымским пейзажем?

— Маргарита Константиновна, помните, мы как-то беседовали с вами о художнике Фёдоре Васильеве?

— Конечно, помню, Ваня. Мы обсуждали с тобой здесь же, в Третьяковской галерее, картину «Мокрый луг».

— Вы тогда рассказали, что художник написал этот пейзаж по памяти, находясь на лечении в Крыму.

— Верно. В 1871 году Федор Васильев переселился по настоянию врачей из Санкт-Петербурга на черноморское побережье, а сердцем как будто остался на родине. Он писал другу, художнику Ивану Крамскому: «Если бы вы знали, как трудно мне жить в Ялте!» И в творчестве вновь и вновь возвращался к неброской красоте севера.

— Но почему? Ведь Крым прекрасен! Неужели у Васильева нет ни одной картины с южными видами?

— Конечно, есть! В основном они созданы по заказам. Художник много работал, чтобы прокормить семью — маму и младшего брата. Но одна картина, написанная с натуры в окрестностях Ялты, особенная. Называется она «В Крымских горах».

— Интересно было бы её увидеть!

— Это нетрудно. Работа выставлена здесь, в Третьяковской галерее. Пойдем, покажу. Вот, оцени!

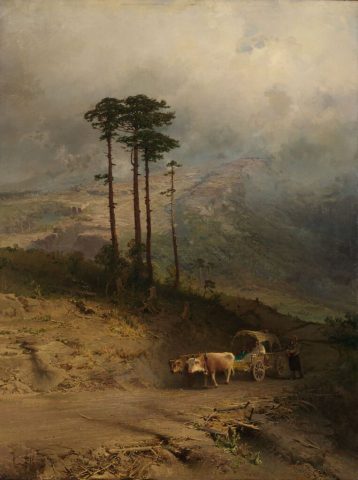

— Как неожиданно! Я думал, что сейчас увижу море, цветущие долины, залитые солнцем! А тут вдруг скалистые склоны, пыльная дорога в горах, по ней движется повозка, в которую запряжены волы. Однообразные коричневые тона.

— Это однообразие кажущееся. Если присмотреться внимательно, землистый фон нижней части картины «В Крымских горах» состоит из множества цветов. Здесь и зелёный, и сиреневый, и золотистый, и голубой. А уж верхняя половина полотна и вовсе поражает разнообразием красок.

— И правда, какое выразительное небо на картине! Похоже на перламутр. Странно, что я сразу этого не заметил.

— Это как раз закономерно, Ваня. Картина «В Крымских горах» выстроена так, что внимание человека, впервые оказавшегося перед ней, сначала поневоле приковано к нижней, земной части.

— Как это?

— А вот, посмотри. Полотно вытянуто по вертикали. Нужно поднять голову вверх, чтобы увидеть небо. Но этому как будто препятствует глубокая тень в середине картины. Она проходит по диагонали и возвращается по нижнему краю. Обрамляет, подчеркивает сцену, которая разворачивается на горной дороге: белые тучные волы тянут тяжёлую арбу. Зритель, послушный приёму художника, останавливает взгляд на повозке.

— И не замечает удивительную игру солнца в облаках!

— Но только какое-то время. Видишь четыре сосны в центре изображения? Тонкие высокие стволы берут своё начало в густой тени и устремляются к свету. Они похожи на стрелы, которые указывают, что самое важное на картине.

— Небо?

— Конечно. Причем, не просто как атмосферное явление, а как образ Горнего мира, который ожидает человека по исходе из земного бытия. Эта тема волновала молодого художника, ведь жить ему оставалось недолго.

— И он это понимал?

— Да, Фёдор Васильев ясно осознавал, что стоит на пороге смерти. Он стремительно угасал и умер осенью 1873-го, через полгода после завершения картины «В Крымских горах». Этот шедевр, ставший достоянием Третьяковской галереи, часто называют духовным завещанием художника.

— И что же он завещал?

— Федор Васильев словно говорит в своём произведении: «Когда земная ноша тяжела, и чёрная тень нависла над тобой, найди в себе силы обратить взор ввысь, к небу, к Богу. И для усталой души откроются новые горизонты».

«Как праздновать Новый год?» Протоиерей Алексей Батаногов, Максим Аншуков, Ольга Цой

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Батаногов, лидер музыкальной группы «Ключевая» Максим Аншуков и филолог, кандидат искусствоведения Ольга Цой говорили о христианском отношении к празднованию Нового года. Как отмечать этот праздник, если по церковному календарю еще идет Рождественский пост, как найти баланс между всеобщей радостью и подготовкой к встрече грядущего Рождества Христова и какие появляются новые традиции встречи Нового года в церковной среде.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.

Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Когда мы готовимся к Рождеству Христову, конечно, мы не имеем возможности ходить при обычной повседневной жизни каждый день в храм на богослужение. Но на воскресную службу, на Малую Пасху, всегда мы выбираемся, и поэтому на богослужениях перед Рождеством Христовым в воскресные дни мы начинаем вспоминать тех людей, которые послужили Рождеству Христову, — ветхозаветных праведников.

Однако не все знают, почему же есть Неделя отцов, а есть Неделя праотцов. На самом деле, это особенности нашего русского перевода. Ведь в древности была единая, очень длинная служба, которая, при дополнении её к обычным воскресным богослужебным текстам, она превращалась в богослужение такой длины, что в монастырях-то, может, кто-то бы и выстоял, а обычный работающий человек не имел такой возможности.

И поэтому эту службу поделили на две части. И часть стали совершать не в воскресенье перед Рождеством, а ещё на одну неделю раньше. Эта служба называлась служба Недели, Неделя та, которая перед Неделей святых отцов. В греческом языке есть артикли, которые помогают понять эту чёткость. А в русские тексты, уже в славянские, как-то перебралось, что Неделя, которая перед отцами, и стали вот загадочные праотцы.

На самом деле, дорогие братья и сёстры, и праотцы, и отцы — это одни и те же люди. Это те святые, которые послужили пришествию Христа в мир, подготовке этого пришествия. Тем не менее, поскольку богослужебные песнопения, поделённые на два воскресенья, всё равно построены в хронологическом порядке, то в это первое воскресенье мы будем вспоминать самых первых ветхозаветных святых, начиная с покаявшегося праотца Адама.

Все выпуски программы Актуальная тема