— Какой ты молодец, Андрюша, что выбрался к нам в гости! Как давно мы не виделись!

— Какой ты молодец, Андрюша, что выбрался к нам в гости! Как давно мы не виделись!

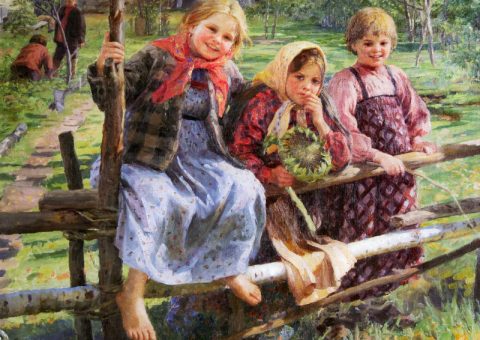

— Давненько, сестрёнка! У вас дома, я вижу, многое изменилось. Перестановку сделали. И репродукции картины Федота Сычкова «Подружки» прежде тут не было.

— Это почтовая открытка, представляешь? Я как её увидала, сразу купила! Оформила в рамку и повесила. Налюбоваться не могу на трёх деревенских девчушек, что стоят у деревянной изгороди. Уже и характеры их изучила. Та, что слева, посмотри, озорница какая — взобралась на верхнюю берёзовую жёрдочку, свесила босые ноги, и улыбается, довольная!

— А подружка рядом с ней наоборот, серьёзная. Она занята важным делом — грызёт семечки из цветка подсолнуха, который едва созрел.

— А третья девочка — совсем малышка — курносая, стриженная под горшок. Смешная и трогательная. Смотрит открыто и в то же время застенчиво. Столько чистоты в её взгляде! И в целом от картинки веет беззаботной радостью, которая присуща детству.

— Недаром автора этого изображения, художника Федота Сычкова, называют живописцем радости!

— Хорошо, что кто-то придумал поместить репродукцию картины «Подружки» на почтовую открытку.

— Это придумали, как ты говоришь, ещё в девятнадцатом веке. Такие карточки появились в 1916 году, сразу же после того, как художник представил полотно публике. Федот Сычков был необычайно востребован в издательствах. И выпускали они в основном открытки со сценами из жизни деревенских ребятишек.

— Сычкову была близка эта тема?

— Близка. Он сам родился в бедной крестьянской семье, в селе Кочелаево Пензенской губернии. Вырос в тех же условиях, что и маленькие героини картины «Подружки».

— А как же он стал художником?

— Школьный учитель Пётр Дюамаев заметил дарование мальчика и стал усиленно с ним заниматься рисованием. Федот овладел мастерством настолько, что смог работать подмастерьем в иконописной мастерской. Также он рисовал портреты односельчан. В двадцать лет художник выполнил заказ генерала Ивана Арапова — запечатлел закладку одной из станций Московско-Казанской железной дороги. Арапов, довольный результатом, помог юноше перебраться в Санкт-Петербург и поступить в рисовальную школу.

— Живя в столице, Федот продолжал рисовать деревенских ребятишек?

— А он не остался в Петербурге. Сычков окончил рисовальную школу, затем высшее художественное училище при Академии художеств, побывал на стажировке в Италии, и вернулся на родину. В деревенской жизни он черпал и вдохновение, и темы для своих работ. А дети всегда стайкой вились вокруг Федота Васильевича. Он называл своих маленьких друзей забавным ласковым словечком тибрики-вибрики. И отображал их мир на своих полотнах!

— Замечательно ему это удавалось!

— Художник умел передать кистью и красками главные черты детства — открытость, доверчивость, простоту. Потому так тепло на душе от его картин.

— Потому я так и полюбила работу Федота Сычкова «Подружки. Дети».

Картину Федота Сычкова «Подружки. Дети» можно увидеть в Мордовском музее изобразительных искусств.

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу

1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

1 января. О вере, мужестве апостола Павла и примере для нас в перенесении трудностей и скорбей

1 января. О вере, мужестве апостола Павла и примере для нас в перенесении трудностей и скорбей — клирик московского храма Святителя Николая в Хамовниках священник Алексий Долгов.

Все выпуски программы Актуальная тема