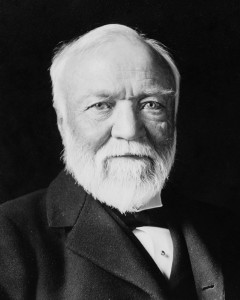

«Накопление богатства – самый худший из всех придуманных человечеством идолов. Если я сосредоточусь исключительно на зарабатывании денег, то очень скоро деградирую без всякой надежды на возрождение», - говорил американский миллионер Эндрю Карнеги.

«Накопление богатства – самый худший из всех придуманных человечеством идолов. Если я сосредоточусь исключительно на зарабатывании денег, то очень скоро деградирую без всякой надежды на возрождение», - говорил американский миллионер Эндрю Карнеги.

Он появился на свет в 1835 году в небогатой семье ткача. О том, что такое социальная несправедливость, мальчик знал не понаслышке. Его отец остался не у дел, а мама трудилась швеёй и пропадала на трёх работах. Да ещё брала на дом заказы, которые выполняла по ночам. Но денег всё равно не хватало, и родители Эндрю продавали даже личные вещи, чтобы прокормить двух сыновей. Потеряв всякую надежду на сносную жизнь, Карнеги перебрались в американский город Питтсбург. Там Эндрю устроился работать кочегаром. Первое жалованье будущего миллионера составляло полтора доллара в неделю. В свободное время Эндрю учился на курсах телеграфистов, а по их окончании показал такие способности, что вскоре стал начальником отделения связи небольшой компании и получал приличный оклад.

У Карнеги не было задачи разбогатеть. Он хотел одного – успеха в делах и выработал железное правило – работа должна быть сделана на отлично. Было и второе правило – ничего не бояться. Несколько раз Эндрю закладывал и перезакладывал имущество своей семьи и смог купить акции компании, занимавшейся строительством железных дорог. Это была большая удача: вложенные в дело 50 000 долларов через полтора года превратились в 630 000. А ещё через несколько лет в два миллиона. Карнеги не остановился на этом, он приумножил свои богатства, скупая землю, леса, водоёмы, болота, фермы. Стал владельцем металлургических предприятий и сталелитейных заводов, объединил их и основал крупнейшую корпорацию в мире. В 1901 году, сколотив фантастическое состояние, «король стали», как его называли, отошёл от дел. Один из самых богатых людей планеты посвятил себя благотворительности и делал это с размахом.

Карнеги говорил, что каждый человек, став состоятельным, обязан отдавать, чтобы «улучшить участь бедных собратьев». В Америке к концу 19-ого века стремительно развивались и росли учебные заведения. Карнеги, которому так и не удалось получить высшее образование, счёл своим долгом помочь просвещению США. Каждый десятый американец того времени учился в школе, построенной на деньги Карнеги. Он открыл по всей стране публичные библиотеки – а это две с половиной тысячи книжных залов и хранилищ. Создал институты и университеты, музеи и театры, бесплатные детские центры. Знаменитый концертный зал - Карнеги-Холл появился в Нью-Йорке на средства филантропа. Так же, как и здание Международного трибунала в Гааге. Многие американские студенты, преподаватели, спортсмены, полицейские не знали нужды, благодаря щедрым дотациям Карнеги. Он финансировал исследования в области экономики и медицины, основал бесчисленное количество благотворительных фондов. В 1910 году меценат Карнеги, которого в Америке прозвали «Санта-Клаусом», сделал то, что считал главным достижением своей жизни – создал Фонд Мира, который был призван спасти человечество от Первой Мировой войны. Карнеги организовывал мирные конференции, встречался с президентом Рузвельтом и кайзером Вильгельмом. Когда, несмотря на все усилия, война всё же разразилась, Эндрю счёл это своей личной трагедией и серьёзно заболел.

Однако пример благотворительной деятельности Карнеги оказался вдохновляющим для американских миллионеров. Может быть, следуя тезису Эндрю: «Кто умрёт богатым – умрёт позорно» - Рокфеллеры, Форды и ещё десять династий основали собственные благотворительные фонды. Своей единственной дочери Карнеги оставил по завещанию десять миллионов долларов. А на добрые дела потратил 350 миллионов, показав всему миру, на что должно тратить деньги.

«Куликовская битва». Владимир Кириллин

Гостем программы «Лавра» был профессор Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Академии, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, член редколлегии по рецензированию и экспертной оценке при Издательском совете Русской Православной Церкви, доктор филологических наук Владимир Кириллин.

Разговор шел о об одном из самых значимых сражений в истории нашей страны — Куликовской битве, что о ней известно и какова была роль преподобного Сергия Радонежского в этом знаковом событии.

Ведущие: Кира Лаврентьева, архимандрит Симеон Томачинский

Все выпуски программы Лавра. Духовное сердце России

«Познание Творца через творение». Прот. Максим Первозванский, Дмитрий Горинов, Екатерина Каштанова

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских протоиерей Максим Первозванский, физик Дмитрий Горинов и специалист по связям с общественностью Екатерина Каштанова размышляли о том, как познавая мир можно увидеть его Творца и каких ошибок при этом важно избегать. Наши гости поделились своим опытом ощущения Бога через созерцание природы, или изучение физических законов. Но при этом говорили, что не всякое «представление» и «размышление» может быть полезно, т.к. может привести к ложному пониманию Бога.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

«Метель»

Фото: Mark Rolfe/Unsplash

Метель, похоже, становится ныне архаичным явлением и относит нас едва ли не к пушкинским временам. По крайней мере, это справедливо в отношении Москвы и Петербурга. И всё же — метель прекрасна в её свободном, ничем не сдерживаемом движении. Как не вспомнить здесь гениальную музыку Свиридова! И душа наша, устав от условностей и ограничений человеческого общежития иногда ощущает в себе жажду подобной свободы. Однако обретается эта свобода не во внешней разнузданности поведения, а в глубинах «кроткого и молчаливого духа», когда тот всем своим существом устремляется к Богу в молитве. «Где Дух Господень, там свобода», — говорит апостол Павел.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды