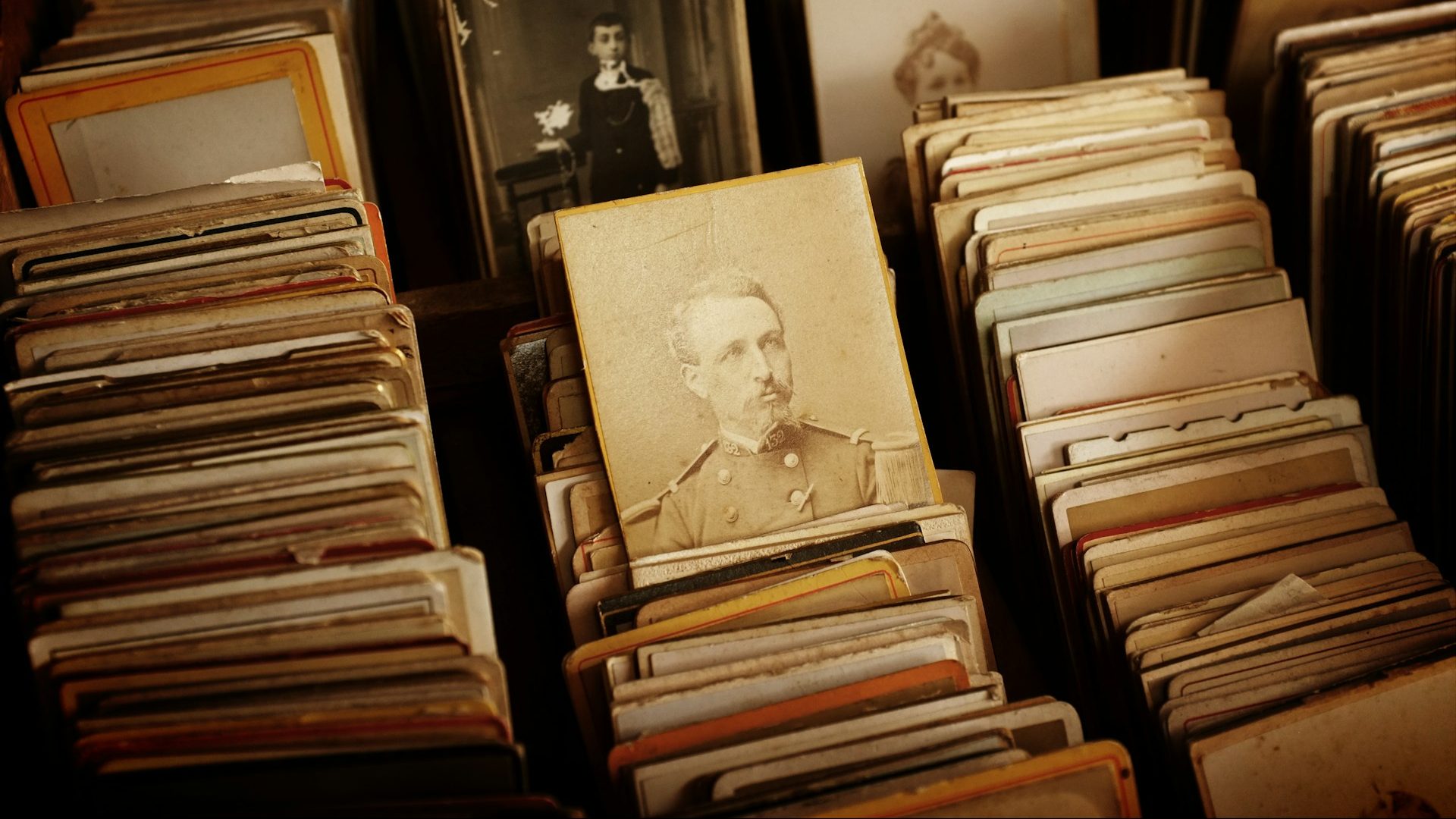

Фото: Mr Cup / Fabien Barral / Unsplash

В Астраханской губернии бушевала чума. Эпидемия, начавшаяся в тысяча восемьсот семьдесят пятом году, то на какое-то время утихала, то вдруг разгоралась с новой силой. Буквально в одночасье вымирали целые станицы. Чтобы избавиться от поветрия, люди покидали свои сёла, сжигая их за собою дотла. Но болезнь не отступала.

Это было немудрено: жара, грязь, антисанитарные условия. Докторов и лазаретов не хватало. Казалось, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля... Именно в этот критический момент в Астрахани и появился граф Николай Алексеевич Протасов-Бахметев.

В тысяча восемьсот восьмидесятом году его назначили астраханским губернатором и одновременно — наказным атаманом, или предводителем, казачьего войска. Первейшей задачей, поставленной перед Николаем Алексеевичем на его новом посту, была борьба с эпидемией чумы. Астраханцы чудес от нового представителя власти не ждали и отнеслись к его появлению с сочувственным снисхождением: получить губернию в таком плачевном состоянии — это больше походило на наказание, чем на повышение по службе. Всякий бы на его месте растерялся.

Но они плохо знали графа Протасова-Бахметева! Генерал от кавалерии, герой Русско-Турецкой войны тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, человек решительный и умный, а главное, по-настоящему болеющий душой о людском горе, Николай Алексеевич сразу же принял всё возможные меры. В губернию по его приказу были приглашены лучшие медики; в деревнях, сёлах и станицах развернули палаточные лазареты, здоровым людям разъясняли правила санитарной гигиены во время эпидемии. Нехватку казённых средств на медикаменты и зарплату врачей и фельдшеров губернатор регулярно восполнял из собственного кармана. Протасов-Бахметев обратился к духовенству с просьбой организовать там, где эпидемиологическая ситуация позволяла, крестные ходы с молебнами. И страшная болезнь наконец-то начала сдавать позиции!

Труд Николая Алексеевича высоко оценили не только в Астрахани, где ему присвоили звание Почётного гражданина, но и в Петербурге. Уже через два года, в тысяча восемьсот восемьдесят втором, граф, с повышением в звании, был переведён в столицу — на службу в Министерство внутренних дел. Очень скоро он стал деятельным участником большинства благотворительных организаций Петербурга. Попечительство детских приютов, Общество Красного Креста, Попечительство о слепых и глухих детях и ещё десятки учреждений получали от Николая Алексеевича постоянную поддержку. В тысяча девятьсот четвёртом году граф организовал помощь осиротевшим в Русско-японскую войну детям офицеров и нижних воинских чинов. В своих имениях в Подольской губернии на Западе Украины Николай Алексеевич на собственные средства построил три храма.

Протасов-Бахметев старался быть чутким к нуждам ближних до последнего часа. В завещании он оставил огромную по тем временам сумму — пятьдесят тысяч рублей серебром — Петербургскому Ксенинскому институту благородных девиц, где воспитывались девочки-сироты.

«Смирение»

Фото: Majestic Lukas/Unsplash

Смирение таинственно и непостижимо. Даже великие подвижники, досконально исследовавшие явления духа, затруднялись дать этой добродетели исчерпывающее определение. Один из них — преподобный Исаак Сирин — называет смирение «ризой Божества». Бог, бесконечный в Его совершенствах, пребывает в тайне, но эта тайна сокрыта в глубинах нашего сердца. Заглядывая в него с благоговейной молитвой ко Господу, будем беседовать с вами в феврале о спасительном смирении.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

1 февраля. О служении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Сегодня 1 февраля. День интронизации в 2009 году Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О служении Патриарха — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

1 февраля. О наставлениях преподобного Макария Великого о пути в Царствие Небесное

О наставлениях преподобного Макария Великого, жившего в четвёртом веке, о пути в Царствие Небесное в день его памяти — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема