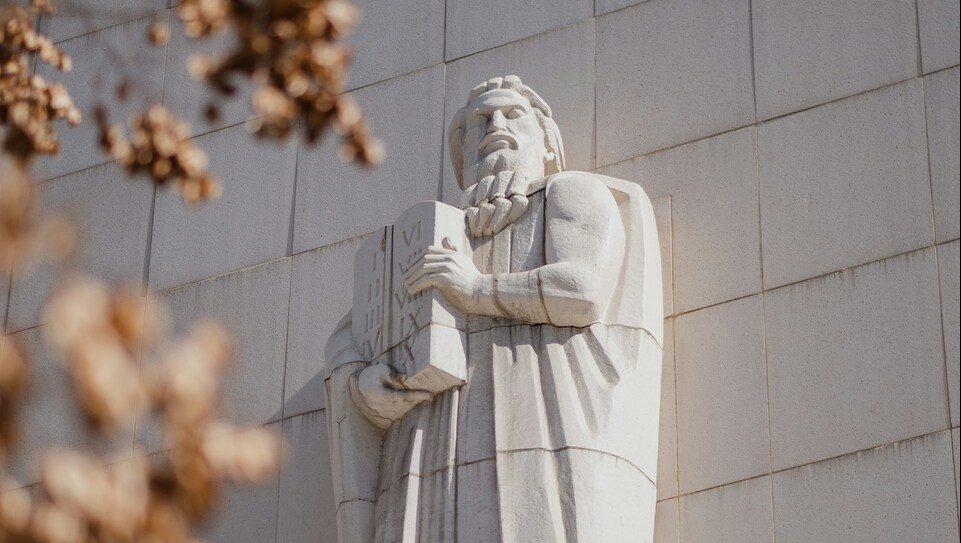

Фото: Levi Meir Clancy/Unsplash

Изложенная в Священном писании история израильского народа полна драматических моментов. Один из таких эпизодов — обретение десяти заповедей. В Книге Исход рассказано, как пророк Моисей взошел на гору Синай и получил от Бога две каменные доски — скрижали, на которых были изложены те самые предписания, что стали нравственной основой жизни на земле. Библия описывает, как происходило общение пророка со Творцом. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом, земля дрожала, гремел гром, блистали молнии. Голос Создателя, покрывая шум разбушевавшейся стихии, произносил заповеди, а Его невидимый перст отображал их на камне.

Когда Моисей после сорокадневного пребывания на горе спустился со скрижалями в руках, он увидел, что народ, выведенный им из египетского плена, поклоняется идолу — золотому тельцу, забыв о Боге. Гнев охватил пророка при виде разнузданного языческого разгула, и он разбил о скалу каменные доски с заповедями. Когда же израильтяне покаялись, Господь повелел Моисею изготовить новые скрижали, и вновь нанес на них те же письмена. И воссозданные доски, и осколки разбитых стали святыней иудеев. В течение многих лет они хранились в специально созданном золочёном сундуке — Ковчеге Завета, который был центром сначала скинии — походного храма-шатра, а затем храма величественного, выстроенного царем Соломоном.

В шестом веке до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и Ковчег Завета был утрачен. Каменные доски с десятью заповедями также бесследно исчезли. Однако, современные американские ученые — профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религовед из штата Миссури Виктор Мэтьюз и профессор истории университета штата Висконсин Марк Чавалес, сопоставив данные целого ряда археологических исследований на Ближнем Востоке, предложили неожиданный ключ к прочтению библейского рассказа о скрижалях. Свою концепцию они опубликовали в 2005 году в научной работе с названием «Библейский культурно-исторический комментарий».

Комментарий эксперта:

До наших дней уцелело немало правовых материалов древнейших времен — это шумерские, вавилонские, хеттские, ассирийские своды законов. Из них особенно известен кодекс Хаммурапи — начертанный клинописью на стеле за несколько веков до событий Исхода, он был открыт французами в 1901 году на территории Персии. Кодекс Хаммурапи состоит главным образом из примерных решений различных проблем и конфликтов. Как и прочие языческие законодательства, он основан на прецедентном праве — предлагает наказания, предусмотренные за различные преступления, но не формулирует нравственные нормы и не указывает на недопустимость определенных поступков. Право, представленное в Десяти заповедях, называется аподиктическим — оно запрещает одни формы поведения и призывает к другим. Таких предписаний не встретишь ни в одном законе древнего Ближнего Востока. А вот международные договоры того времени, наоборот, изобилуют категорическими требованиями. То есть, сама аподиктическая форма Декалога определяет его не как правовой документ, не как закон, а как договор между Богом и человеком.

Из Библии известно, что Декалог и в первый, и во второй раз Господь начертал на двух досках. В связи с этим ученые издавна пытаются ответить на вопрос — скрижали дублировали одна другую, или же заповеди были распределены на них, по пять на каждой? Почётный профессор израильского университета Бар-Илана Мешулам Маргалиот, разделяя взгляды американских коллег на Декалог, как на образец договора, предлагает в поиске ответа на этот вопрос опираться также на археологические данные.

Комментарий эксперта:

Договоры на древнем Ближнем Востоке составлялись в двух экземплярах. В качестве самого известного примера здесь можно привести соглашение между египетским фараоном Рамзесом Вторым и царём хеттов Хаттусили Третьим — одна копия договора между этими правителями была обнаружена археологами на раскопках в Египте, а другая — в хеттском архиве в деревеньке Богазкёй на севере современной Турции. Логично предположить, что и Синайское соглашение между Богом и еврейским народом было продублировано на двух скрижалях, поскольку один его экземпляр предназначался Творцу, а второй — иудеям. Образец, принадлежащий Господу, мог быть помещен только в месте Его присутствия — в скинии, в Святом ковчеге. Но почему и вторая скрижаль хранилась там же? Здесь опять следует проанализировать практику заключения договоров на древнем Ближнем Востоке. Если соглашение принимали стороны с неравным статусом, например, правитель и вассал, то последний оставлял свою копию в храме своего бога — это считалось присягой, священной клятвой. Таким образом, помещая свой экземпляр договора с Создателем в скинии, евреи не только принимали данные Им заповеди, но присягали Ему на верность.

Гипотеза о Декалоге как договоре позволяет также объяснить причину, по которой Моисей разбил скрижали. На Ближнем Востоке существовала еще одна традиция — расторгая соглашение, и хетты, и шумеры, и ассирийцы разбивали таблички, чаще всего глиняные, на которых оно было составлено. Вероятнее всего, увидев горькую картину уклонения израильского народа в язычество, пророк, названный в Библии кротчайшим, не просто предался справедливому гневу, но, руководствуемый Духом Божиим, указал, что вершится трагедия — человек вновь теряет связь с Создателем, лишается завета с Ним. И потом, когда после покаяния договор с Богом был восстановлен, разбитые скрижали хранились в Ковчеге завета, как предостережение от измены Творцу.

Исследуя законы мира, в который был погружен богоизбранный израильский народ, ученые воссоздают, казалось бы, навсегда утраченные детали событий, происходивших десятки веков назад. И помогают своим современникам постигнуть глубины Священного Писания!

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди