У подножья горы Синай в Египте, сливаясь цветом стен с опаленной пустыней вокруг, стоит один из древнейших христианских монастырей в мире. Он расположен недалеко от места, где, согласно Библии, Моисей услышал голос Бога от объятого пламенем тернового куста. Именно с этим монастырем связано имя преподобного Иоанна Лествичника. Почти полторы тысячи лет отделяют годы жизни преподобного от наших дней, но его наследие не теряет своей ценности.

Шестнадцатилетний Иоанн пришёл в Синайскую обитель в годы ее расцвета, на рубеже шестого-седьмого веков нашей эры. Под руководством отца Мартирия отрок быстро преуспел в послушании, труде и молитве. По смерти наставника Иоанн на долгие годы удалился из монастыря в пустынное место и предался покаянию. Вскоре о праведном отшельнике заговорили окрест.

1-й паломник:

Давно я мечтал увидеть этот монастырь, но и представить себе не мог, какая тут благодать. Знаешь, иногда мне самому приходит на ум стать монахом.

2-й паломник:

Жизнь монаха тяжелей, чем кажется со стороны. Непрестанный пост, молитвы, соблазны… Печальная участь.

1-й паломник:

Между прочим, я слышал, что здесь неподалеку подвизается один пустынник. И он не выглядит печальным. Те, кто его видел, вспоминают ясный взор и мудрые слова.

2-й паломник:

Я знаю, о ком ты говоришь. Этот человек целыми днями плачет о своих грехах. Думаешь, ты бы вынес такое – каждый миг сознавать свое недостоинство и скорбеть о нем?

Человек умный и чуткий, Иоанн умел отличать истинную добродетель от самолюбования. Так, чтобы не возгордиться своими монашескими подвигами, он запрещал себе поститься и бодрствовать сверх меры. Многие монахи искали спасения в безмолвии. Иоанн же никогда не отказывал тем, кто приходил к его келье, во внимании и совете. Впрочем, когда за это некоторые обвинили отшельника в тщеславии, тот наложил на себя обет полного молчания. Вскоре обвинители сами пришли с просьбой не лишать их духовного наставления.

Праведность пустынника со временем явила себя в чудесах. Так, однажды его ученик Моисей прилег отдохнуть в тени большого камня. В это время Иоанну в его келье явился Ангел, сказавший с укором: «Почему отдыхаешь здесь, а Моисей в опасности?». Вскочив на ноги, старец принялся молиться. По возвращении ученик рассказал, что во сне вдруг услышал зов Иоанна и, проснувшись, побежал к келье. В ту же секунду камень, под которым он только что лежал, рухнул.

В возрасте семидесяти пяти лет отшельник был принужден вернуться в Синайский монастырь. Братия желала видеть праведного старца своим игуменом. Как ни тяжко ему было расставаться с уединением, он принял это бремя как новое послушание. Спустя некоторое время игумен другого монастыря, наслышанный о подвигах Иоанна, попросил его написать для иноков небольшое наставление.

Игумен:

От лица всей братии прошу тебя, Иоанн. Дай нам истинное руководство, по которому желающий мог бы, как по ступеням, подняться до Небесных врат. Узка тропа спасения, но ты нашёл её. Позволь же и другим пройти за тобою.

(Ответный вздох Иоанна)

Молчишь… Знаю, ты более всех пороков избегал тщеславия, но к чему взамен становиться черствым? Неужели, уклоняясь от славы, откажешься помочь блуждающим во тьме?

Так появилась знаменитая «Лествица». Иоанн описал тридцать ступеней, ведущих в Божий град, равночисленных совершеннолетию Христа. Сорокалетний опыт покаяния придал внутреннему взору старца необыкновенную ясность. Его книга в равной степени обращена к монахам и мирянам. Не поучение или проповедь, а честное и непредвзятое зеркало положил он перед читателем. На протяжении веков другие святые не раз называли «Лествицу» лучшей «книгой для спасительного руководства».

Еще при жизни старца многие считали, что он достиг верха возможной для человека мудрости и духом уже побывал в Граде Небесном. Его послание к людям воплотилось в призыве, прозвучавшем в одной из глав «Лествицы»: «Но взойдем, умоляю вас, с усердием и верою, на сей умственный и небошественный восход, начало которого – отречение от земного, а конец – Бог любви».

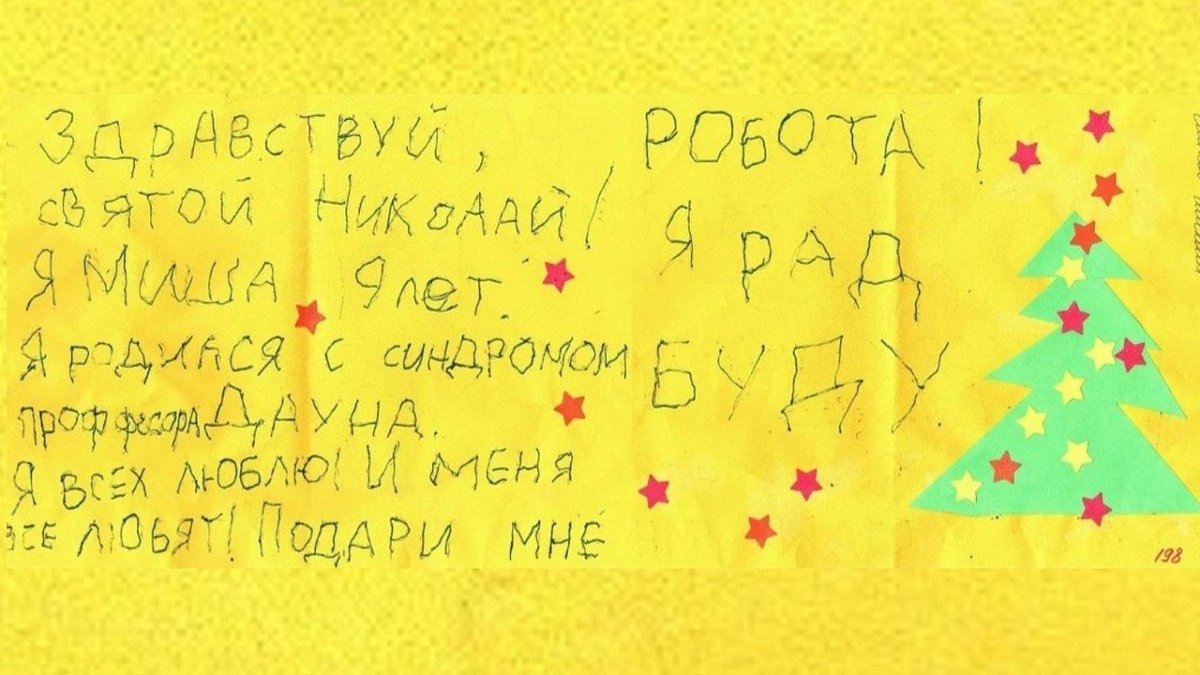

Порадовать детей из малоимущих семей в рамках акции «Мечта на Рождество»

Перед Новым годом и Рождеством в православной службе помощи «Милосердие Казань» работает настоящая праздничная почта. В рамках акции «Мечта на Рождество» сюда со всего Татарстана стекаются письма с пожеланиями от детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации. Многие из них адресованы святому Николаю Чудотворцу, ведь он любил ближних и посильно помогал нуждающимся. Дети искренне верят в чудо и в то, что их просьбы по молитвам святого Николая не останутся без ответа. Сотрудники православной службы «Милосердие Казань» стремятся сделать так, чтобы радость вместе с подарками пришла в каждый дом.

Ваня и Маша Долговы мечтают о коньках и удобном кресле для учёбы. Дети из большой семьи Коноваловых очень ждут велосипед — один на всех, для общих игр и веселья. Маленькая Кира попросила в подарок набор парикмахера, а её старший брат Даниил — наушники.

Всего подарков ждут почти 700 детей. И если вы хотите совершить для кого-то из них доброе дело, присоединяйтесь к акции «Мечта на Рождество». Сделать это можно по-разному. Например, поддержать общий денежный сбор на сайте службы «Милосердие Казань». Самостоятельно исполнить пожелание конкретного ребёнка, либо помочь в подготовке и доставке подарков. Больше узнать о рождественской акции и всех вариантах участия в ней можно на сайте службы. Наполним эти предпраздничные дни добром и милосердием!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поможем детям и взрослым добраться до места лечения

«Билет, надежда, жизнь» — так называется проект фонда «Мои друзья». Он создан в поддержку тех, кто нуждается в медицинской помощи, но не имеет возможности добраться до места лечения и реабилитации.

10-летний Кирилл вместе с семьёй живёт в городе Нижний Тагил. В силу болезни многие действия даются подростку сложнее, чем другим. Ежедневно своим трудом, терпением и упорством Кирилл подтверждает, что он — настоящий отважный боец, который изо всех сил стремится к нормальной самостоятельной жизни. К примеру, раньше он не мог ходить, а сегодня делает шаги с поддержкой.

Кирилл учится во втором классе, правда пока дистанционно. Но когда он будет уверенно стоять на ногах, у него появится возможность ходить в школу вместе со всеми.

По рекомендации врачей Кирилл проходит реабилитацию несколько раз в год. Каждая поездка для него — это шанс стать более здоровым и крепким. На оплату лечения и проезда у родителей уходит много средств, и билеты на поезд или самолёт от фонда «Мои друзья» для них — большая помощь.

В рамках проекта «Билет, надежда, жизнь» фонд запустил акцию. Вы можете принять в ней участие и подарить «мили надежды» детям и взрослым, которые спешат на лечение. Арифметика простая: каждые 10 рублей — 1 миля пути. На странице акции есть возможность увидеть сколько примерно миль составляет дорога из разных регионов России до Москвы, куда чаще всего необходимо попасть подопечным. Каждый шаг, каждый перевод, каждая миля — часть большого пути к жизни.

Поддержите акцию и подарите людям возможность вовремя добираться до места лечения!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«С.С. Аверинцев». Егор Агафонов

Гостем программы «Светлый вечер» был редактор издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов.

Разговор шел о знаменитом филологе, культурологе Сергее Сергеевиче Аверинцеве, о его приходе к Богу в советские годы и как своей работой он начал свидетельствовать о Христе. Его открытые лекции были наполнены христианскими смыслами и собирали полные аудитории. У него было благословение произносить проповеди в храме, к ним он тщательно готовился и они также вызывали большой интерес. Кроме того, мы говорили о идущей сейчас работе по изданию полного собрания сочинений С.С. Аверинцева.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер