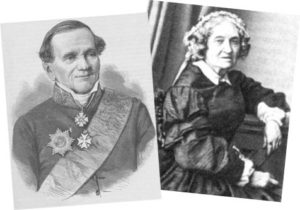

Фёдор Глинка – герой Отечественной войны 1812-ого года, писатель и поэт, считал свою женитьбу на Авдотье Голенищевой-Кутузовой даром небес. Едва они познакомились, как обоим стало казаться, что у них не то, что много общего, а общее всё – мысли, надежды, чувства. И уже ничто и никогда не могло заставить их расстаться.

Фёдор Глинка – герой Отечественной войны 1812-ого года, писатель и поэт, считал свою женитьбу на Авдотье Голенищевой-Кутузовой даром небес. Едва они познакомились, как обоим стало казаться, что у них не то, что много общего, а общее всё – мысли, надежды, чувства. И уже ничто и никогда не могло заставить их расстаться.

В момент первой встречи они были уже немолоды. Авдотье исполнилось 35 лет, Фёдору – сорок. Лёгкой его жизнь никто не назвал бы. Войну с Наполеоном Глинка прошёл от начала до конца. Был вовлечён в движение декабристов, но всегда выступал против вооружённого восстания. После событий 14-ого декабря 1825-ого года Глинку арестовали, однако отправили не в Сибирь, а в Петрозаводск. После ссылки Глинка оказался в Твери, где и познакомился с Авдотьей Голенищевой-Кутузовой.

Он был бедным, но знаменитым литератором, она - богатой и тоже знаменитой…благотворительницей. Их встречу на одном из светских раутов Фёдор назвал «неожиданным подарком судьбы», а Авдотья «нечаянной радостью». Когда они объявили о своём обручении, в обществе понимающе переглядывались: мол, обычный мезальянс - богатая «старая дева» выходит за нищего писателя. Обсуждали внешность Глинки, судачили, что он не особенно привлекателен. Про Авдотью говорили, что и она не отличается красотой, к тому же высокомерна. И всё же знакомые сходились в одном: «Надо же, такие разные, а нашли друг друга!».

Фёдор и Авдотья обвенчались в 1830-ом году в Твери. Жили в деревне, потом в Москве и Петербурге, и снова в Твери. Почти никогда не расставались и вместе занимались благотворительностью, признаваясь, что это их любимое дело. В каком бы городе ни поселились супруги, их гостеприимный дом посещали художники и поэты, среди которых было много знаменитостей. Друзья любили ездить к Глинкам, говоря, что в их доме царит тёплая душевная атмосфера. Её любовно создавала хозяйка. На званых вечерах она играла на пианино и на арфе, пела романсы, читала стихи, чем приводила в восторг и гостей, и в особенности супруга.

Авдотья Павловна с юности мечтала о творчестве. Писала стихи и прозу, но публиковать их не решалась. Впервые она сделала это после замужества. Муж – опытный литератор, вдохнул в неё веру в свои силы. Известность Авдотье Павловне принесли переводы немецких поэтов и её собственная книга «Жизнь Пресвятой Богородицы». Фёдор Николаевич тоже много печатался. Причём, супруга активно помогала ему в работе, особенно, когда речь шла о духовной поэзии, которую Авдотья Павловна прекрасно чувствовала. А благодарный Глинка свою повесть «Свободное подражание священной книге Иова» посвятил любимой жене.

У супругов не было детей, и Авдотья Павловна много заботилась о детях бедняков. Живя в своём тверском имении, она как-то заметила, что крестьяне в холодное время года приводят своих детей в церковь легко одетыми и без головных уборов. Глинка принялась шить, и очень скоро по дороге к деревенской церкви в праздничный день пестрел целый цветник детских головок: накануне крестьянам было роздано несколько сот разноцветных шапочек. А в Москве Глинки, которые отнюдь не роскошествовали и часто испытывали материальные затруднения, создали общество помощи бедным – знаменитую «Доброхотную копейку».

Так супруги и жили, больше всего ценя честную, чистую жизнь и оберегая душевный покой друг друга. Но в 1860-ом году Авдотью Павловну сразила болезнь. Фёдор Николаевич не находил себе места от беспокойства, приглашал самых лучших врачей. Чуть ли не единственными словами, которые он произносил в те страшные дни были: «Сделайте что-нибудь! Сделайте!». Но медики только качали головами. Спустя полтора месяца Авдотья Павловна скончалась.

Фёдор Николаевич от горя слёг. С уходом жены, с которой он столько лет был неразлучен, и которая постоянно заботилась о нём, ему казалось, что жизнь для него кончилась. Спасла Глинку вера в Бога. Целыми днями Фёдор Николаевич молился. И силы к нему вернулись. Он прожил ещё 20 лет и находил утешение в том, что продолжал благотворительные проекты, начатые женой.

«Они нашли друг друга!», - говорили о Глинках на заре их знакомства. Больше тридцати лет супруги прожили вместе. Это был редкий союз двух искренних, раз и навсегда восхищённых друг другом людей.

4 февраля. «Смирение»

Фото: Archee Lal/Unsplash

Будучи подобным утробному младенцу, чрез пуповину получающему от организма матери всё необходимое к его благобытию, смиренному человеку должно научиться «дышать» молитвой к своему Создателю. Как нищий простирает руки в надежде получить пропитание, так и христианин свои чаяния да связывает с милостью Господа и просит Его во всех нуждах с детской верой и упованием. И это подлинное проявление смирения.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

4 февраля. О духовных размышлениях перед Великим постом

Сегодня 4 февраля. Среда 1-й подготовительной недели к Великому посту.

О духовных размышлениях перед Великим постом — клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

4 февраля. Об истории Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря

Сегодня 4 февраля. Об истории Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в день памяти преподобного Макария Жабынского — игумен этого монастыря Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема