«Образ лампы с абажуром зелёного цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений - образа моего отца, пишущего за столом», - вспоминал Михаил Булгаков. Как к величайшей драгоценности он относился к родителям и отчему дому. Маму называл «светлой королевой», а жизнь семьи с огромной любовью описал в романе «Белая гвардия».

«Образ лампы с абажуром зелёного цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений - образа моего отца, пишущего за столом», - вспоминал Михаил Булгаков. Как к величайшей драгоценности он относился к родителям и отчему дому. Маму называл «светлой королевой», а жизнь семьи с огромной любовью описал в романе «Белая гвардия».

Афанасий Иванович - глава этой семьи - встретил свою будущую жену Варю Покровскую в Орле. Булгаков тогда учился в местной духовной семинарии, а Варя в гимназии. Оба были детьми священнослужителей. Афанасий Иванович – молодой человек крепкой веры, подавал большие надежды как богослов, а Варе прочили карьеру учительницы. Они обвенчались в 1890 году, причём, венчал их Варин отец. Сразу после свадьбы супруги уехали в Киев. Афанасий Иванович стал доцентом Киевской духовной академии, а 20-летняя Варя преподавала в женской прогимназии.

Вскоре у Булгаковых родился сын Миша. Семья росла с каждым годом. Всего в ней было семеро детей. Очень разные, братья и сёстры почти никогда не ссорились: родители сумели сплотить своих наследников. Воспитывали их лаской и доброжелательным отношением. Поэтому и жили дружно.

Афанасий Иванович – человек колоссальной работоспособности, трудился в нескольких местах, чтобы прокормить своё большое семейство. Жалованье в академии было небольшим, и он преподавал ещё в институте благородных девиц, работал в цензурном комитете. А Варвара Михайловна всё своё время отдавала детям и создавала особый мир дома Булгаковых.

Одним из самых любимых предметов всей семьи был рояль. А лучшими вечерами те, когда мама открывала ноты и играла Шопена. Да и отец часто брал в руки скрипку. Ещё одной яркой приметой дома стала библиотека. Запоем читали все. Причём, родители не препятствовали выбору книг своих ребят, а умело направляя, выработали у них хороший литературный вкус.

В семье не было особого достатка, но заботливый Афанасий Иванович сумел купить дачу под Киевом - хуторки в лесу в то время стоили недорого. На более, чем скромную обстановку никто не обращал внимания. Природа, зелень, простор – вот что составляло главную прелесть летних сезонов. Когда Булгаковы в первый раз выехали на дачу, Афанасий Иванович сказал жене: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?». Варечка не возражала. Зато соседи поджимали губы: «Профессорские дети, а босиком бегают!». Варвара Михайловна в ответ только улыбалась. А люди продолжали судачить, видя, как «профессор» вместе с сыновьями убирает мусор с участка, расчищает дорожки. Соседям было невдомёк, что Булгаковы-старшие давно выработали воспитательную формулу: «Детям нельзя позволять бездельничать».

В семье не было особого достатка, но заботливый Афанасий Иванович сумел купить дачу под Киевом - хуторки в лесу в то время стоили недорого. На более, чем скромную обстановку никто не обращал внимания. Природа, зелень, простор – вот что составляло главную прелесть летних сезонов. Когда Булгаковы в первый раз выехали на дачу, Афанасий Иванович сказал жене: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?». Варечка не возражала. Зато соседи поджимали губы: «Профессорские дети, а босиком бегают!». Варвара Михайловна в ответ только улыбалась. А люди продолжали судачить, видя, как «профессор» вместе с сыновьями убирает мусор с участка, расчищает дорожки. Соседям было невдомёк, что Булгаковы-старшие давно выработали воспитательную формулу: «Детям нельзя позволять бездельничать».

Время летело, вот уже пять лет исполнилось младшей дочери, а Афанасий Иванович сокрушался, что из-за работы он мало общается с семьёй и уж совсем редко бывает где-то с женой. «Выходить из дома можем почти всегда врозь, чтобы не оставлять без призора свою мелкоту», - жаловался Булгаков в письме и продолжал «головокружительно», по его словам, трудиться, словно чувствуя, что жить ему остаётся недолго.

Он умер в 47 лет. Смерть отца стала страшным ударом для всей семьи. Варвара Ивановна поддалась было горю: ведь всего в 36 она осталась одна, без поддержки, без помощи. Булгакова много плакала, но, видя, как это влияет на ребят, взяла себя в руки. У неё не имелось никаких сбережений, и она стала давать домашние уроки, устроилась на вечерние рабочие курсы. Сумела поставить детей на ноги. Но самое главное, она сохранила родственное единение и согласие в семье, которые с такой любовью закладывала когда-то вместе с мужем.

9 января. О личности и жизни генерала Якова Ростовцева

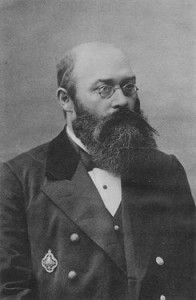

Сегодня 9 января. В этот день в 1804 году родился государственный деятель генерал Яков Ростовцев.

О его личности и жизни — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

9 января. О личности и служении адмирала Врангеля

Сегодня 9 января. В этот день в 1797 году родился российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал Фердинанд Врангель.

О его личности и служении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

9 января. О традиции рождественских театров

Сегодня 9 января. Рождественские святки.

О традиции рождественских театров — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема