Павел Иванович Плиханков, тридцатилетний полковник штаба Казанского военного округа, был на прекрасном счету у начальства. Его карьера началась при Александре III и стремительно шла в гору. Поговаривали уже и о генеральском чине. Оставалось только жену хорошую найти и зажить своим домом.

Павел Иванович Плиханков, тридцатилетний полковник штаба Казанского военного округа, был на прекрасном счету у начальства. Его карьера началась при Александре III и стремительно шла в гору. Поговаривали уже и о генеральском чине. Оставалось только жену хорошую найти и зажить своим домом.

Но с некоторых пор что-то в поведении Павла стало удивлять сослуживцев. На балы ходить перестал, в театр тоже. Зато, начал устраивать за городом какие-то пиры для детей-оборванцев! «А всё потому, - шептались за его спиной, - что с монахами связался». Приемная мать, воспитывавшая Павла после смерти его родной матери, забеспокоилась о будущем любимого пасынка.

Мачеха:

- Что ж ты, Павлуша, невесту себе не ищешь? Скоро и молодость твоя пройдет, никто за тебя идти не захочет.

Павел Иванович:

- Матушка, только за послушание вам решил я на прошлом званом обеде, что так и быть, заговорю с той, что окажется рядом за столом. А рядом оказался священник! Весь обед мы с ним проговорили об Иисусовой молитве. Знаете, матушка, я долго думал о своем будущем и твердо решил, что не надо мне жениться.

Мачеха:

- Павлуша, неужто ты о монашестве думаешь? Боялась я тебе говорить, но больше всего я хочу, чтоб ты посвятил свою жизнь Господу. С тех самых пор, как ты пятилетним мальчонкой начал в алтаре прислуживать.

Павел Иванович:

- Всё к тому складывается, матушка. И потом – этот случай в Москве… Кажется, я вам не сказывал. Когда был там по службе, узнал, что приехал отец Иоанн Кронштадтский и служит обедню в одном из военных корпусов. Я тотчас отправился туда, да успел к самому концу. Прошёл в алтарь. Вижу – отец Иоанн переносит Святые Дары с престола на жертвенник. Вдруг он ставит Чашу, подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ни слова, опять отходит к престолу.

Мачеха:

- Отец Иоанн великий подвижник. Он знает то, чего мы не знаем. Не иначе, Павлуша, быть тебе священником.

С тех пор Павел Иванович всей душой устремился к монастырской жизни, стал жить скромно и обособленно. Как-то раз в коридорах штаба на глаза ему попался журнал. Перелистав его, Павел Иванович прочел: «В Калужской губернии недалеко от города Козельска находится Оптина пустынь. В ней есть великий старец отец Амвросий, к которому ежедневно со всех концов России стекаются тысячи богомольцев». «Вот кто мне укажет, в какой монастырь поступить,» - подумал Павел Иванович, взял отпуск на службе и отправился к знаменитому старцу за советом. Преподобный Амвросий благословил его через два года снова приехать в Оптину пустынь.

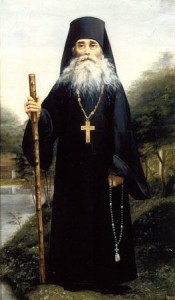

Ровно через два года 46-летнего Павла Ивановича произвели в генералы. И в том же 1891 году он, оставив всё, приехал под Козельск, в знаменитый на всю Россию монастырь под начало оптинских старцев. На этом заканчивается биография Павла Ивановича Плиханкова и начинается житие монаха Варсонофия.

Прошло 13 лет. Трудно было узнать в кротком, немолодом монахе прежнего блестящего красавца-офицера. Не так давно стал отец Варсонофий иеромонахом и начал исповедовать прихожан, а к нему уже ехали духовные чада со всех концов страны. Многие называли его прозорливым старцем. Рассказывали и о чудесных исцелениях, происходящих по его молитвам.

Преподобный хотел бы так и прожить остаток своих дней в Оптиной пустыни, никогда не покидая ее. Но жизнь распорядилась иначе. В 1904 году, когда началась Русско-Японская война, шестидесятилетний старец неожиданно для всех был послан духовным начальством на фронт - исповедовать, причащать раненых и умирающих, отпевать усопших. Только через три года вернулся он в обитель.

А в 1910 году отец Варсонофий отправился на станцию Астапово для напутствия умиравшего Льва Толстого. Встреча эта так и не состоялась. Позднее старец с грустью вспоминал:

Преп. Варсонофий:

- Приезжаю в Астапово, меня к Толстому не пускают. Я обращался к старшей его дочери - она отвечает мне письмом, правда вежливым, но с отказом. Обращаюсь к другой — та приезжает ко мне взволнованная и сообщает, что пустить меня к графу нельзя, так как, увидя меня, он непременно умрет. Напрасно я уверял, что не заведу с Толстым богословских споров, просил только допустить меня хоть издали благословить умирающего – нет, ничего не слушают.

Помню, в самый день смерти графа, утром, пришла ко мне мысль: не допустят ли меня сегодня к нему? Быть может, он покается и будет спасен. В это самое время пришли ко мне сказать, что граф умер. Так и погибла душа. А между тем как легко было ему спастись: я нес ему Тело и Кровь Христовы и шел простить и разрешить все его согрешения – «вольныя и невольныя».

Последний отъезд из Оптиной был для отца Варсонофия самым тяжелым. Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недовольные его деятельностью. По наветам и доносам преподобный был переведен в другой монастырь. Но изгнание было недолгим. Меньше чем через год преподобный Варсонофий почил и вернулся в любимую Оптину пустынь. Здесь, во Владимирском храме покоятся его мощи и по сей день.

«Вице-адмирал М.П. Саблин». Александр Музафаров

Гостем программы «Исторический час» был старший преподаватель Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Александр Музафаров.

Разговор шел об удивительной судьбе вице-адмирала Михаила Павловича Саблина, прошедшего несколько войн и ставшего в определенный момент командующим Черноморским флотом, о том, как он неоднократно спасал корабли Черноморского флота и о том, как благодаря именно его стараниям в 1920-м году удалось эвакуировать из Крыма около 150-ти тысяч человек.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Все выпуски программы Исторический час

- «Вице-адмирал М.П. Саблин». Александр Музафаров

- «Крещение марийцев». Дмитрий Трапезников

- «Генерале Василий Георгиевич Болдырев». Константин Залесский

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Театр «Живая вода». Лариса Никулина

Гостьей программы «Вечер воскресенья» была художественный руководитель театра «Живая вода» Лариса Никулина.

Мы говорили об истории театра «Живая вода» и о том, как через спектакли можно говорить со зрителем о вере, нравственности и христианских ценностях.

Наша гостья рассказала о том, почему у театра нет своего постоянного помещения, как за более чем 20-летнюю историю существования менялись спектакли, шел поиск своего языка, как выбираются темы для новых постановок и как православный театр может быть интересен не только православным людям.

Ведущий: дьякон Игорь Цуканов

Все выпуски программы: Вечер Воскресенья

«Подросткам о вере»

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» клирик храма Ризоположения в Леонове священник Стахий Колотвин, востоковед Анна Тумаркина и сестра милосердия, руководитель благотворительных проектов в Иркутской епархии Анастасия Старцева размышляли о том, как говорить с детьми о вере и отвечать на их далеко не всегда простые вопросы, что делать родителям в случае охлаждения веры у ребенка или подростка, какой может быть христианская проповедь в школах и ВУЗах, а также кто может стать духовным авторитетом для современного молодого человека.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений