Туманное утро опустилось на Петербург. Город просыпался. Торговцы открывали свои лавки и магазины, чиновники в мундирах спешили на службу. Лестницы и коридоры Министерства финансов тоже были наполнены обычной утренней суетой. И только в одном, самом большом и светлом кабинете, царила торжественная тишина. На стеллажах вместо папок с деловыми бумагами здесь стояли книги. А прямо на полу сидел молодой человек в мундире титулярного советника, и с горящими глазами разбирал большую стопку фолиантов, которые накануне приобрёл для министерской библиотеки. Звали его Николай Фёдорович Фан Дер Флит. Он провёл здесь всю ночь.

Туманное утро опустилось на Петербург. Город просыпался. Торговцы открывали свои лавки и магазины, чиновники в мундирах спешили на службу. Лестницы и коридоры Министерства финансов тоже были наполнены обычной утренней суетой. И только в одном, самом большом и светлом кабинете, царила торжественная тишина. На стеллажах вместо папок с деловыми бумагами здесь стояли книги. А прямо на полу сидел молодой человек в мундире титулярного советника, и с горящими глазами разбирал большую стопку фолиантов, которые накануне приобрёл для министерской библиотеки. Звали его Николай Фёдорович Фан Дер Флит. Он провёл здесь всю ночь.

Николай происходил из старинной фамилии, в истории которой можно было найти немало прославленных мореплавателей и кораблестроителей. Прапрадед его ещё при Петре Первом перебрался на Русь из Голландии. Был среди предков Николая Фёдоровича и доблестный генерал Корнилов, герой Крымской войны тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года. Но последние поколения Фан Дер Флитов традиционно посвящали себя финансовой деятельности. Пошёл по этой стезе и Николай.

Однако круг интересов молодого человека отнюдь не замыкался лишь на служебных обязанностях. Вот почему, узнав, что в Министерстве имеется библиотека, и находится она в совершенно запущенном виде, так как ею попросту некому и некогда заниматься, Николай с радостью взял дело в свои руки. В свободное от своих служебных обязанностей время, часто – ночами, он разбирал и приводил в порядок книги, многие годы пылившиеся в подвалах. Николай составил подробные каталоги и перевёл библиотеку в удобное помещение, которое вскоре стало излюбленным местом работы и встреч служащих Министерства. Энтузиазм и желание делать что-то для других уже тогда ярко проявлялись в его характере.

Вместе с тем, Николай Фан Дер Флит успешно продвигался по служебной лестнице, и к тридцати с небольшим стал действительным статским советником, что по Табели о рангах соответствовало чину генерал-майора. О такой карьере большинство его коллег могло лишь мечтать. Но именно в этот момент Фан Дер Флит решил круто изменить свою жизнь.

С согласия родных он купил поместье на Псковщине, в селе Быстрецово, и из преуспевающего чиновника превратился в помещика. Однако столь резкая перемена не была случайной прихотью. Николай всерьёз решил посвятить свою жизнь помощи крестьянам: открытию сельских школ, училищ и больниц.

В Быстрецове уже была школа для крестьянских детей – единственная в уезде! - которую в сельской избе устроил прежний владелец имения. Фан Дер Флит выстроил для школы новое отдельное помещение, значительно расширил штат преподавателей. Естественно, что количество учеников тоже быстро увеличилось. Впоследствии ещё одну частную школу для крестьян Николай Фёдорович открыл и содержал на свои средства в селе Никольском, неподалёку от Быстрецова.

Поселившись в глубинке, Фан Дер Флит не забывал и столицу. Он принимал участие в работе петербургского Комитета грамотности, и пожертвовал «от имени неизвестного лица» пять тысяч рублей на издание дешёвых книг для бедняков. Но основную благотворительную деятельность сосредоточил всё же на Псковщине. Он закупал книги для земских библиотек, жертвовал на открытие училищ, одному из которых подарил целый передвижной музей. На свои средства он отремонтировал псковский храм ИоакИма и Анны и Ильинскую церковь, при которой открыл богадельню. Он безвозмездно вложил деньги в строительство нового здания больницы, когда некий купец, у которого медицинское учреждение снимало помещение, отказался продлять аренду.

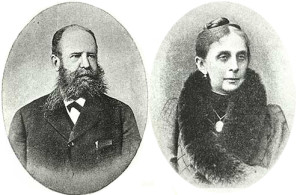

Во всех начинаниях Николаю Фёдоровичу помогала его верная супруга и надёжный друг - Елизавета Карловна Фан Дер Флит. Они обвенчались в Петербурге, в домовой церкви Училища для слепых, постоянным попечителем которого был Николай Фёдорович.

Уже будучи тяжело больным, он просил супругу не оставлять помощи бедным и после его смерти. Елизавета Карловна достойно продолжила дело супруга. Она заботилась о Быстрецовской школе, передала Псковской городской общественной библиотеке семьдесят томов художественной литературы, участвовала в открытии первой волостной народной читальни. Для сельскохозяйственной школы в Псковском уезде Елизавета Карловна купила неподалёку от Быстрецова землю, и передала её, а также семнадцать с половиной тысяч рублей земству - на строительство школьных зданий и общежития. А чтобы деньги Фан Дер Флитов и после её смерти продолжали приносить пользу людям, в своём завещании Елизавета Карловна перевела имение Быстрецово с землёй, постройками и всем, что в нём находилось, в собственность Псковского уездного земства.

Подарим Жене возможность гулять

Одно из любимых занятий семилетнего Жени Бортенёва из Омска — рисовать красками. Удерживать кисточку в руке он не может, поэтому вместо неё использует пальцы, что для него гораздо интереснее. Мама расставляет перед ним разноцветные баночки, и, погрузившись в мир фантазии, Женя начинает творить. От этого жизнь становиться ярче и веселее!

Дни напролёт мальчик проводит сидя в коляске, поскольку не может ходить. Ещё Женя плохо говорит и с трудом шевелит руками. Беда пришла в семью, когда ребёнку не было ещё и года. После тяжёлой болезни совершенно здоровый до этого мальчик стал абсолютно беспомощным. Спустя шесть лет непрерывных занятий, лечения и реабилитаций его самочувствие улучшилось: он окреп, научился двигаться и произносить слова. Семья старается сохранять веру в лучшее и находить поводы для радости, чему учит и Женю. Ему нравится вместе с мамой читать сказки и стихи, учиться рисовать и лепить из пластилина, а больше всего мальчик любит проводить время на улице. Только с каждым разом прогулки даются ему всё сложнее. Вследствие болезни у мальчика сильно искривился позвоночник. И чтобы он мог гулять с комфортом и без вреда для здоровья, необходима специализированная прогулочная коляска, которая будет учитывать его особенности. Такую дорогостоящую технику семья из Омска позволить себе не может, поэтому обратилась за помощью в фонд «Мои друзья», где открыли сбор.

Если вы хотите подарить Жене Бортенёву возможность больше времени проводить на свежем воздухе, переходите на сайт фонда и сделайте любой благотворительный взнос.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Гонения на Русскую Церковь при Н.С. Хрущеве». Андрей Кострюков

У нас в студии был доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков.

Разговор шел о гонениях на Русскую Церковь в Советском Союзе при Никите Сергеевиче Хрущеве. Почему гонения возобновились после, казалось бы, ослабления давления на Церковь и в чем были особенности новых преследований верующих.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед о гонениях на Русскую Церковь в Советском Союзе.

Первая беседа с диаконом Михаилом Гаром была посвящена гонениям в 1920-е годы (эфир 27.10.2025)

Вторая беседа с Андреем Кострюковым была посвящена гонениям в 1930-е годы (эфир 28.10.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Особенности периода неофитства». Протоиерей Максим Плетнев

У нас в студии был руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге протоиерей Максим Плетнев.

Разговор шел о том, почему период прихода к вере и вхождения в церковную жизнь, который называют неофитством, становится для человека особенным, наполненным благодатью и поддержкой от Бога.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер