В 1853 году при раскопках древнего города Ур, при одном из его храмов, была обнаружена так называемая Колонна вавилонского царя Набонида, представлявшая собой каменную летопись. При ее расшифровке было прочитано следующее: «Да не согрешу я, Набонид, царь Вавилонский, против тебя (то есть Бога). И пусть мое почтение живет в сердце Валтасара, моего первородного и любимого сына… И вложи в сердце Валтасара страх перед твоей высочайшей божественностью, дабы он не совершил никакого греха и насладился полнотою жизни». Но надеждам Набонида не суждено было сбыться. Ни ему, ни его сыну Валтасару не удалось насладиться властью. Хотя, казалось, ничто не предвещало беды.

Вавилонское царство было сильнейшим государством своего времени. Столица царства, Вавилон, в 6 веке до н.э. стал наиболее красивым и укрепленным городом своего времени. Стены Вавилона был высоки и неприступны. В центре города высился величественный дворец царя, который сам по себе являлся мощнейшей крепостью. Вавилонское царство находилось в зените славы, но вскоре начало путь к своему падению...

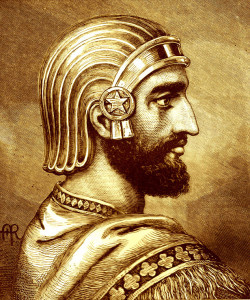

В период правления Набонида и его сына-соправителя Валтасара Вавилонское царство пало под сокрушительным ударом персидской армии во главе с Киром Великим в 539 году до н.э. Описание этого события мы можем найти у античных историков Ксенофонта и Геродота. Но они дают, пусть и красочное, но все же внешнее описание произошедших событий. Наиболее ценную, глубинную информацию о причинах гибели Вавилона нам предлагает Библия.

Падение царства Навуходоносора предсказывали сразу несколько пророков Ветхого Завета – Исайя, Иеремия и Даниил. Все они указывают на то, что Вавилон должен был пасть по причине развращенности его жителей и гордости вавилонских царей, которые начиная с Навуходоносора стали мнить себя богами. Вавилон становится воплощением разврата и вседозволенности - как свидетельствуют древние летописи, на улицах этого города человек мог стать участником любого греховного действа, которое только мог себе вообразить. Наказание от Бога не заставило себя ждать. «Так Господь говорит Своему помазаннику Киру, которого Я держу за правую руку, чтобы смирить перед ним народы и отобрать у царей их оружие» (Ис. 45,1) Бог направляет против Вавилонского царства персидского царя Кира. К его армии присоединяются народы, до того верные Вавилону, а теперь желающие отомстить своему прежнему господину. Среди предателей оказался Гобрий, наместник ассирийской области Гутиум, сыгравший в падении Вавилона ключевую роль.

Вавилоняне пытались отбить персидское нашествие на подходе к столице, но были разгромлены. Царь Набонид бежал и укрылся в одной из мелких крепостей. Кир не стал его преследовать, но направил свое войско к столице – Вавилону. Там находился сын Набонида, Валтасар. Стены Вавилона были действительно неприступны. Кир готовился начать долгую осаду. Валтасар и вавилоняне откровенно смеялись над ним. В городе имелись запасы продовольствия на двенадцать лет, а река Евфрат, протекавшая сквозь Вавилон, сполна обеспечивала его жителей водой. По иронии судьбы, именно Евфрат стал причиной падения города.

Комментарий Елена Кормилицина, преподаватель Международной школы Герценовского университета (г. Санкт-Петербург):

“Согласно историку Геродоту персы захватили Вавилон так. В 538 г. до н.э. они отвели воды реки Евфрат в другое русло, чтобы она не мешала им при штурме и вступили в покоренный город. Хотя в Библии содержится несколько иная трактовка этого события. Что пал Вавилон вовсе не из-за хитрости Кира, а потому как погубила его гордыня”.(http://interneturok.ru/ru/school/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/persidskaya-derzhava-tsarya-tsarey 3.24-4.00)

Последовав совету Гобрия и оставив у столицы часть войск, Кир поднялся по течению Евфрата и приказал своим солдатам прорыть отводные каналы. Евфрат стал мелеть. Но Валтасар и прочие жители Вавилона этого не замечали. В городе царил праздник – поистине пир во время чумы. Вавилон пил и веселился, желая забыть о персидской осаде. Валтасар праздновал в своем дворце вместе с вельможами. В разгар веселья царь потребовал принести из сокровищницы священные сосуды из храма Соломона, которые вывез из покоренного Иерусалима его предшественник по трону, Навуходоносор.

Валтасар совершил святотатство - стал есть и пить из богослужебных чаш и блюд. В этот момент на стене появилась надпись- послание от Бога: «мене, мене, текел, упарсин», что с арамейского переводится как: «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено». Находившийся в тот момент в Вавилоне пророк Даниил объяснил Валтасару смысл надписи — его царству суждено скоро погибнуть. В ту же ночь персы ворвались в город по омелевшему руслу Евфрата, а Валтасар погиб, убитый своим бывшим вассалом Гобрием. Кир же был принят вавилонянами как новый царь.

Комментарий профессор Калифорнийского университета Турай Дариаи:

“Кир действительно входит в Вавилон мирно. Он возвеличивает местную традицию. Он перестраивает храмы и восстанавливает местные ритуалы (упраздненные Набонидом). И как написано на летописном цилиндре Кира: “Я вошел как предвестник мира в Вавилон”, Он всячески подчеркивает, что вошел в Вавилон мирно”. (http://www.youtube.com/watch?v=2uu7S_Aj0W8 29.50 - 30.14)

Местные жители были абсолютно безвольны перед лицом Кира и не оказывают ему сопротивления. В «Летописи» Набонида говорится: «Гобрий, правитель Гутиума, и армия Кира вошли в Вавилон без боя». Прежний властитель, Набонид, узнав о смерти сына Валтасара, сам приехал в город и покорился персам. Кир помиловал Набонида и отправил его в ссылку, где тот мирно скончался. Так завершилась история славной Вавилонской империи.

Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла

1 Кор., 146 зач., X, 23-28.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Какое главное правило необходимо помнить, когда принимаешь решение о том, какие ограничения наложить на себя во время Великого поста? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10-й главы 1-го послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 10.

23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.

24 Никто не ищи своего, но каждый пользы другого.

25 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести;

26 ибо Господня земля, и что наполняет ее.

27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести.

28 Но если кто скажет вам: это идоложертвенное,- то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее.

Только что прозвучавший отрывок начинается с обращения апостола Павла к коринфянам «всё мне позволительно». То есть я могу делать всё, что захочу. Я свободный человек. Однако при этом апостол призывает учитывать важное «но». Некоторые вещи могут нанести вред другим людям. Так апостол предлагает важный критерий, который показывает, до какой степени может распространяться наша свобода. В своих действиях я должен задумываться о том, не наношу ли я ущерб окружающим, а также о том, какую пользу своими действиями я могу принести людям. Поэтому и добавляет апостол: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого».

После этого апостол демонстрирует, как можно применить это правило к частному случаю. Он рассматривает вопрос о том, можно ли принимать в пищу еду, посвящённую языческим богам, то есть идоложертвенное. Ответ Павла однозначный: можно, ешь всё, что покупаешь на рынке у язычников без всякого исследования. Потому что, как он говорит, «Господня земля, и что наполняет её». Иными словами, нет ничего скверного в этом мире. Всё Бог дал людям на пользу. Однако далее апостол делает одну важную оговорку. Если вам сказали, что это идоложертвенное — тогда не стоит есть. Но не из страха оскверниться. Но ради того человека, которого это может смутить. Ведь у всех совесть работает по-разному. Итак, вопрос воздерживаться от еды или нет напрямую зависит не только от заботы о личном преуспеянии в благочестии, сколько от заботы о другом человеке. Главная цель — это единство. Ведь Господь спасает нас вместе, а не по одиночке, как единое Тело.

Современный человек живёт в мире, где можно выбирать постоянно. Нам всё позволительно. Но часто такая свобода вместо радости рождает тревогу и одиночество. А всё потому, что мы настойчиво ищем своей выгоды, своего внешнего и внутреннего комфорта. Мы выбираем то, что, как мы думаем, поможет нам самореализоваться, раскрыться. Но при этом мы остаёмся изолированными от окружающих и страдаем. Подобным образом мы ведём себя и в своей религиозной жизни. Особенно остро это проявляется в преддверии Великого поста. Мы скрупулёзно планируем, от чего нам отказаться, чтобы стать ещё лучше, ещё духовнее, ещё ближе к Богу. Парадокс, но подобная постановка вопроса указывает на то, что мы всё ещё одержимы самими собой. Нередко пост для нас превращается в дополнительный инструмент, чтобы не упустить своё. И порой точно так, как некоторые неверующие остервенело, не обращая внимания на окружающих, творят беззакония, мы, будучи церковными людьми, остервенело ведём свою личную религиозную жизнь. Карабкаемся на небо, расталкивая локтями окружающих. Не обращая внимания на тех, кто должен быть нашими братьями и сёстрами.

Поэтому прислушаемся к тому, что говорит сегодня апостол Павел. Вдумаемся в логику его слов. Из них отнюдь не следует, что мы должны игнорировать такой важный инструмент духовной жизни, как воздержание. Из них следует, что мы должны задумываться не только о том, от чего мы отказываемся, от какой еды и развлечений. Но в первую очередь спрашивать себя: какое влияние окажут мои строгие правила на тех, кто от меня зависит, на тех, кто рядом со мной. Ведь мы прекрасно знаем, что та пустота, которая возникает на месте сладкого, на месте мясной и молочной пищи, на месте соцсетей и сериалов, а также других развлечений, нередко вываливается на окружающих раздражением, неприязнью и гневом. А потому принципиально важно спросить: ради чего и ради кого я воздерживаюсь. Полезно ли это для кого-то ещё, кроме меня? Созидает ли это мир вокруг меня? Лучше всегда посоветоваться с опытными людьми. Не брать на себя подвиги сверх меры. Чтобы наш пост был не только дисциплиной самоограничения, но и школой жертвенной любви, в которой наша свобода умаляется ради пользы и ради единства с нашими близкими.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 118. Богослужебные чтения

Литературные произведения бывают краткими, а бывают пространными. Всё зависит от замысла автора, его планов по раскрытию той или иной мысли. Библейские псалмы в этом смысле исключением не являются и представляют собой разные по объёму произведения. Есть псалмы, которые состоят всего из двух-трёх строк. А есть очень пространные. И вы сейчас услышите (в сокращении) самый длинный псалом Библии — 118-й. Он звучит сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 118.

1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.

3 Они не делают беззакония, ходят путями Его.

4 Ты заповедал повеления Твои хранить твёрдо.

5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!

6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:

7 Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.

8 Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.

9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему.

10 Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.

11 В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою.

73 Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.

74 Боящиеся Тебя увидят меня — и возрадуются, что я уповаю на слово Твоё.

75 Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня.

76 Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.

77 Да придёт ко мне милосердие Твоё, и я буду жить; ибо закон Твой — утешение моё.

78 Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.

79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.

80 Да будет сердце моё непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.

81 Истаевает душа моя о спасении Твоём; уповаю на слово Твоё.

132 Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твоё.

133 Утверди стопы мои в слове Твоём и не дай овладеть мною никакому беззаконию;

134 Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;

135 Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.

136 Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.

137 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.

138 Откровения Твои, которые Ты заповедал, — правда и совершенная истина.

176 Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.

Псалом 118-й используется на богослужении обычно в дни, когда совершается память усопших. Это так называемые родительские субботы. Читается псалом и на отпевании. Хотя, честно говоря, ничего собственно заупокойного в тексте нет. Там преимущественно говорится о славе Божией, торжестве 118-й правды Господней и прощении. Последнее объясняет, почему псалом используется на заупокойных богослужениях.

И это чувствуется с первых строк псалма: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его». Псалом 118-й был написан в непростые для древних евреев времена — вскоре после их возвращения из Вавилонского плена. То есть — ближе к концу шестого века. Далеко не все ветхозаветные иудеи благополучно пережили 70 лет депортации. Кто-то умер, кто-то отрёкся. Кто-то отрёкся уже по возвращении в историческую Палестину, не перенеся тяжести трудностей по восстановлению родных мест.

И автор псалма стремится вдохновить своих первоначальных слушателей — укрепить их надежду на Бога. Псалмопевец от лица народа сетует, что не достоин даров Божиих, Его милости. Читаем в псалме: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». Но автор псалма не теряет надежды. Он со смирением признаёт своё несовершенство. Просит Бога о помощи: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». И далее: «Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих».

Автор псалма уверен, что настоящее счастье можно найти только в мире с Богом и собственной совестью. Только тогда, например, урожай зерна будет не только обильным, но и начнёт человека по-настоящему радовать. А если совесть нечиста, то, сколько бы добра в амбаре ни хранилось, счастья это добро не принесёт. И псалмопевец призывает людей не падать духом перед лицом тяжёлых обстоятельств, но искать правды Божией. В ней находить утешение.

Псалмопевец напоминает современникам, что те блага, которые предлагает языческий мир, при всей своей привлекательности не смогут заменить даров Божиих. Ведь эти блага временны, а дела Господа относятся к вечности. Или как говорится в псалме: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Псалмопевец со смирением признаёт, что сам он не справится, что ему нужна помощь от Бога. Он молится ко Господу: «Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей; поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно».

История показала всю правоту этих слов. Древние евреи смогли восстановить храм истинного Бога, в отстроенном заново Иерусалиме вновь зазвучала молитва. Внешние враги отступили, внутренние недруги — грехи и пороки — ослабли. Всё перечисленное произошло при помощи Божией, приходящей только к тому, кто готов со смирением её принять, освободить место для благодати в сердце.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Добро и зло». Священник Анатолий Главацкий

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе со священником Анатолием Главацким читали и обсуждали фрагменты из книги блаженного Августина «Исповедь» о том, что такое зло и каковы его корни, почему могут страдать ни в чем не повинные люди, можно ли по-настоящему любить врагов и как это делать искренне, а также почему у каждого нашего выбора есть последствия, почему нельзя привязываться ни к чему земному, и каким образом Господь может преображать наши чувства любви и радости.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов