Книга «Деяния апостолов» описывает историю ареста в Иерусалиме апостола Павла. Прибыв в Святой Город, Павел зашел в храм вместе с четырьмя спутниками. Увидевшие это иудеи подняли толпу против апостола, крича: «Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, притом и Эллинов ввел в храм и осквернил святое место». Как сказано в Библии, «весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа». Апостолу грозила смерть. Его спас тысяченачальник римского полка, следивший за порядком. Но ареста апостолу Павлу все же избежать не удалось.

Некоторые детали этой истории долгое время вызывали недоумение у исследователей Священного Писания. Почему иудеи так возмутились приходом в храм иноверцев, за которых приняли спутников Павла? И почему им грозило не просто изгнание, а смерть? Ответ был найден случайно. В 1871 году, прогуливаясь в районе раскопок у храмовой горы, переводчик французской дипломатической миссии в Иерусалиме Шарль Клермон Ганно обнаружил удивительный артефакт.

Комментарий эксперта:

Это была хорошо сохранившаяся известняковая табличка размером 55 на 80 сантиметров. Эксперты датировали находку первым веком от Рождества Христова. На ней отчетливо просматривалась надпись на греческом языке. Она гласила: «Иноземец не имеет права заходить за ограду и во внутренний двор. Кто будет пойман, сам несет ответственность за свою смерть».

Спустя шестьдесят лет британский археолог Джон Генри Илиффэ, проводивший раскопки у северной части Храмовой горы, обнаружил среди руин мусульманского строения камень с фрагментом греческой надписи. Известняк был расколот, чтобы вписать его в строение, некогда возведенное из фрагментов более древних зданий. Когда надпись восстановили, оказалась, что она практически полностью идентична той, которую нашел Шарль Клермон Ганно. В тексте содержался решительный запрет входа на территорию храма язычникам. На буквах, выбитых на белом известняке, отлично сохранилась красная краска. Оставалось понять, почему надписи в иудейском храме были сделаны не на иврите, а по-гречески, и зачем они были покрашены?

Комментарий эксперта:

Разгадка нашлась довольно быстро. В книге Иосифа Флавия, еврейского историка первого века, содержится упоминание, что в храме, возведенном при царе Ироде, было четыре двора. В первый мог войти любой человек. Но во внутренние дворы входить разрешалось только иудеям. Граница первого двора обозначалась невысокой каменной оградой с надписями, предупреждавшими о запрете. Эти надписи не имели отношения к иудеям. Они адресовались иноземцам, поэтому были сделаны на иностранных языках. А чтобы запрещающие таблички было хорошо видно, буквы были выкрашены в красный цвет.

В свете этих находок и пояснений древнего историка Иосифа Флавия можно понять, почему толпа так решительно была настроена убить апостола Павла. Подначиваемый врагами апостола, народ был уверен, что пришедшие с ним – язычники. Не заметить надпись было просто невозможно. Проникновение на запретную территорию могло быть только намеренным, продиктованным желанием осквернить святыню. Впрочем, как мы знаем из библейского текста, апостола Павла обвинили напрасно. В «Деяниях святых апостолов» говорится, что его спутники были не греками, а бедными иудеями, пришедшими в храм, чтобы пройти обряд очищения. Апостол Павел намеревался заплатить за жертву, которую им следовало принести согласно закону Моисееву. Таким образом, апостол не только не осквернил храма, но, наоборот, выразил свое уважение к иудейским традициям. Обвинение, выдвинутое против него, было клеветой. Воссоздать эту историю в деталях ученым помогли две таблички, найденные французским переводчиком и британским археологом.

«А.П.Чехов — как успеть много?» Ксения Алферова

У нас в гостях была актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть» и благотворительной организации развития адаптивных видов спорта «Я здесь» Ксения Алфёрова.

Мы говорили о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, о том, как много он успел за 44 года своей жизни и в литературе, и в помощи людям, а также разговор шел о том, почему в современном мире время часто расходуется впустую, почему мы перестаем ценить время и почему всё время, торопясь и стараясь сделать много, не успеваем делать что-то важное.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

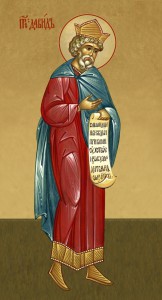

Псалом 68. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;

11 и пла'чу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею;

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Светлые истории