За две тысячи лет до Рождества Христова земля Израиля не имела единого хозяина. Оседлые народы строили города, и в каждом правил свой царь. Кочевые племена переходили с одного места на другое в поисках сочных пастбищ для скота.

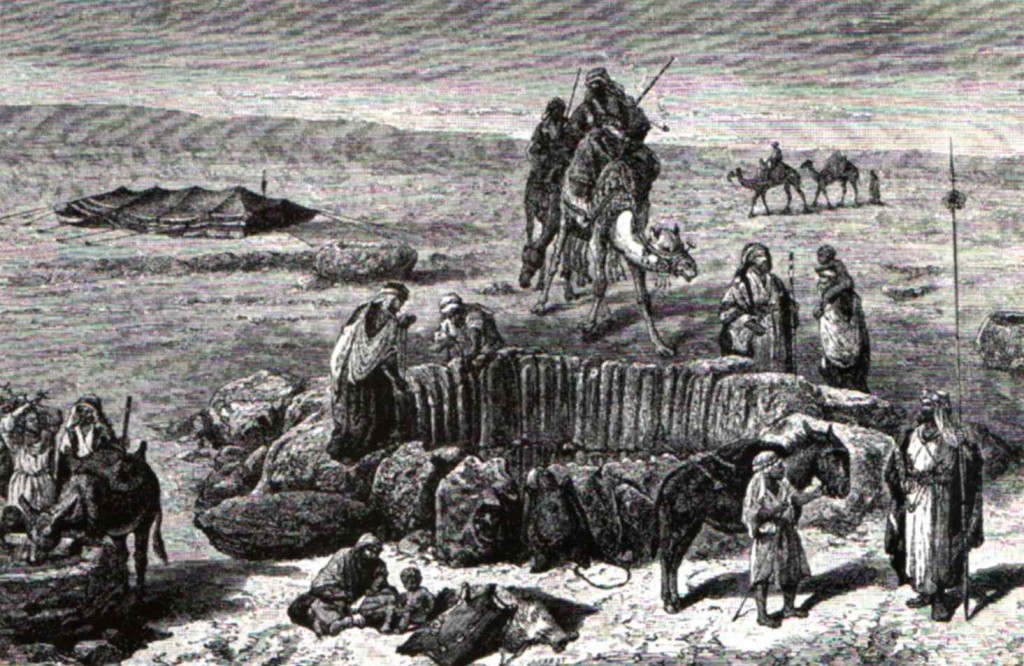

В странствиях проводил свои дни и пророк Авраам. Чтобы обеспечить семью и животных водой, он выкапывал колодцы в тех местах, где паслись его стада. Один из таких обустроенных источников захватили жители филистимского города Герара, Авраам упрекнул за это царя филистимлян Авимелеха. Чтобы исчерпать конфликт, библейский патриарх подарил правителю ГерАра ягнят из своего стада, после чего тот подтвердил право евреев на колодец. Свой договор вожди народов скрепили клятвой.

Книга Бытия рассказывает, что место, где произошла эта история, назвали Беэр-Шева, что в переводе с древнееврейского означает «колодец клятвы». В Израиле и сейчас существует город с таким названием. А сохранился ли сам библейский колодец Авраама? Ответ на этот вопрос пыталась найти в шестидесятых и семидесятых годах двадцатого века археологическая экспедиция под руководством израильского профессора Йоханана Ахарони.

Комментарий эксперта:

Туристов, посещающих современную Беэр-Шеву, в первую очередь знакомят с главной достопримечательностью города, которая находится в центральной, исторической его части. Это высеченный в скальных породах колодец диаметром в три с половиной и глубиной в тринадцать с половиной метров. Верхняя его часть облицована камнем. Путешественникам колодец представляют как тот самый, выкопанный Авраамом в двадцать первом веке до нашей эры. Однако, эта версия опирается исключительно на предание бедуинов, издавна обитавших в этих местах. Научные же данные указывают на то, что колодец относится к византийскому периоду истории Палестины, который длился с четвертого по седьмой век от Рождества Христова.

Именно период Византийского правления оставил в Беэр-Шеве наибольшее количество материальных свидетельств. Чуть позже, в восьмом веке, город был разрушен. И воссоздали его только в восьмидесятых годах девятнадцатого столетия. В то далекое время, когда пророк Авраам у колодца заключил договор с Авимелехом, Беэр-Шева, по данным археологов существовала не там, где город стоит сейчас, а на несколько километров восточнее. Именно здесь экспедиция профессора АхарОни обнаружила в недрах холма древние руины. И среди них - колодец! Тот ли, что связан с именем ветхозаветного праведника?

Комментарий эксперта:

Археологические раскопки холма показали, что на этом месте во времена пророка Авраама существовало развитое поселение. Среди находок, датированных третьим тысячелетием до нашей эры, встречается филистИмская керамика. В ходе раскопок был обнаружен и каменный колодец, по первым предположениям археологов – тот, что чуть не стал причиной конфликта между евреями и филистИмлянами в двадцать первом веке до Рождества Христова. Но дальнейшие исследования показали, что колодец был сооружен на десять с лишним столетий позднее, а именно – во время правления царя Давида.

И все-таки археологи не торопятся отказываться от своей первоначальной версии относительно найденного колодца. Их внимание привлек тот факт, что колодец находится за периметром мощных городских стен. Такое расположение было крайне неудобно, а в случае осады жители и вовсе лишались возможности набрать из него воды. Водоносный слой в районе холма расположен достаточно высоко, вероятно, были в городе и другие колодцы. Что же заставляло людей бережно сохранять этот источник за воротами? Ученые предложили гипотезу: во времена царя Давида люди знали о том, что именно здесь находился колодец пророка Авраама. И потомки пророка воссоздали его на прежнем месте.

Эта версия не является безукоризненной. Доказательств того, что найденный колодец – тот самый, о котором повествует Библия, по-прежнему недостаточно. Но сохранившееся до наших дней библейское название города «Беэр-Шева» - «колодец клятвы» свидетельствует о том, что договор пророка Авраама с царем филистИмлян действительно имел место.

Пермь. Путешествие по городу

Фото: Boris Busorgin / Unsplash

Город Пермь — столица Пермского края. Регион простирается на восточной окраине Русской равнины, у западных склонов Уральских гор. На севере он граничит с республикой Коми, на юге — с Башкортостаном. В средние века эта обширная территория называлась Великая Пермь. Здесь проживали язычники — пермяки и зыряне. В четырнадцатом столетии они восприняли христианство благодаря проповеди русского епископа Стефана. В 1383 году святитель создал Пермскую епархию с центром в городе Усть-Выми, который сейчас относится к республике Коми. В конце восемнадцатого столетия кафедру епископа перенесли в Пермь. Город тогда был совсем молодой — его основали в 1723 году по указу императора Петра Первого при медеплавильном заводе. Прошло чуть больше полувека, и небольшое селение стало центром губернии и православной епархии. Здесь появились первые каменные строения — Петропавловский собор и Архиерейский дом. Эти исторические здания чудом уцелели в советское время. В храме Петра и Павла в разные годы размещались мастерские и спортивный зал. В 1990 году храм вновь стал действующим, и с тех пор богослужения под его сводами не прекращались. Архиерейский дом, в котором долгое время размещался краеведческий музей, вернули Православной церкви в 2007-ом. Сегодня здание принадлежит Пермской митрополии, объединившей в 2014 году все епархии Пермского края.

Радио ВЕРА в Перми можно слушать на частоте 95,0 FM

«Зимняя речушка»

Фото: Caden Nickel/Unsplash

Гуляя зимой на природе, спускаюсь по крутому берегу к небольшой извилистой речке, которыми изобилует наша земля. Частью во льду, частью в полыньях, она встречает меня приветливым молчанием. Замечательно, что зима с её непогодой нисколько не помешала речушке исполнять своё главное дело — нести воды с тихим журчанием к намеченной цели. Душа, и ты не смущайся непогодой — трудностями, искушениями — и изливай себя в молитве Небесному Отцу с верой, постоянством и любовью.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Митрополит Иоанн (Вендланд) и его семья

Фото: Thiago José Amaral / Pexels

В далёком городе Нью-Йорке в 1964-м году, митрополит Иоанн (Вендланд), патриарший представитель в Северной и Южной Америки, читал письмо от старшей сестры. Елизавета Николаевна — Элли, как звал её владыка в детстве, а теперь — монахиня Ефросиния, поздравляла брата с 55-летием. Она писала: «Как сейчас помню, я услышала твой плач из отдалённой комнаты. Бабушка вошла и сказала перекреститься, потому что у меня родился братик...». Митрополита Иоанна до конца дней связывала сердечная дружба с сестрой: он хранил любовь ко всей своей семье.

Будущий владыка родился 1 января 1909 года в Санкт-Петербурге, в семье юрисконсульта Морского министерства Николая Антоновича Вендланда и его супруги Нины Петровны. В крещении ребёнка нарекли Константином. На всю жизнь сохранилось у владыки одно из первых детских воспоминаний — чувство блаженства, когда мама, баюкая, осеняла его крестным знамением. Родители Кости посещали храм. Нина Петровна, всегда носила при себе маленькое карманное Евангелие. Часто она вслух читала его сыну. Так маленький Костя однажды узнал, что Бог любит милостивых, тех, кто помогаем бедным. И тут же загорелся желанием творить милостыню! Вот только денег у него не было. Он вспомнил, что накануне видел на столике в родительской комнате серебряные монеты. Недолго думая, мальчик взял их, и собрался идти в церковь, чтобы раздать их нищим. Но не успел — родители обнаружили пропажу. Когда Костя рассказал отцу и матери, для чего ему понадобились деньги, родители объяснили, что брать без спроса — грешно, и что милостыня не совершается неправедно добытыми деньгами. Так, на жизненных примерах в семье постигал будущий митрополит Иоанн науку нравственности и веры.

Владыка вспоминал, что отец, хоть и был целыми днями занят на службе, всё свободное время посвящал семье. Николай Антонович увлекался фотографией, был одним из пионеров цветной фотосъёмки. Своё увлечение он передал сыну — впоследствии митрополит Иоанн стал автором уникальной фотографической летописи Русской Православной церкви середины ХХ века. Владыка Иоанн писал в своих мемуарах о том, как по вечерам Николай Антонович и Нина Петровна вместе музицировали: «Папа с мамой садились рядом за фортепиано и играли в четыре руки. Под дивную музыку их игры я засыпал».

В 1917 году семья Вендландов перебралась в Крым. Там, спустя два года, Николай Антонович скончался от тяжёлой болезни. На панихиде по отцу, в храме, Костя впервые глубоко проникся мыслью о Царстве Божием. В нём зародилось и начало зреть желание посвятить свою жизнь служению Господу. Маму Константин в последний раз увидел в военном 1943-м. Нина Петровна жила тогда в Узбекистане, в Фергане. А он — в Ташкенте, преподавал, геологию в Среднеазиатском университете. И уже десять лет был тайно пострижен в монашество. Эли, старшую сестру, призвали на фронт, она служила военным врачом. Константин ненадолго заехал к маме во время геологической экспедиции. Нина Петровна выглядела здоровой и бодрой. «Дитюша моя!», — ласково говорила она сыну. Константин уехал, а буквально через несколько дней получил известие о том, что мама отошла ко Господу.

После Великой Отечественной войны Константин Вендланд, в монашестве — Иоанн, полностью посвятил себя церковной жизни. В 1958-м был рукоположен в сан епископа. В том же году приняла монашеский постриг с именем Ефросиния и его сестра, Елизавета Николаевна. Брат и сестра и в монашестве поддерживали друг друга заботой и молитвами. Владыка Иоанн много ездил по миру, несколько лет нёс служение в США. А незадолго до кончины посетил места своего детства. Он признавался — с ними были связаны самые светлые мгновения его жизни рядом с родными людьми.

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен