Царь Саул - один из самых заметных героев библейской истории. О нём рассказывают 1-я и 2-я Книги Царств Ветхого Завета. Учёные до сих пор не находят материальных доказательств его правления. После царей, как правило, остаются так называемые артефакты – монеты, печати, тексты указов. От времени царствования Саула практически никаких артефактов найдено не было. Но источником информации, поводом обратиться к древним событиям священной истории и представить их себе воочию могут не только археологическая находка или древний манускрипт, но и события новейшей истории. Вот о каком удивительном случае поведал в своих мемуарах офицер Британской армии, участник первой Мировой войны майор Вивиан Гилберт.

Царь Саул - один из самых заметных героев библейской истории. О нём рассказывают 1-я и 2-я Книги Царств Ветхого Завета. Учёные до сих пор не находят материальных доказательств его правления. После царей, как правило, остаются так называемые артефакты – монеты, печати, тексты указов. От времени царствования Саула практически никаких артефактов найдено не было. Но источником информации, поводом обратиться к древним событиям священной истории и представить их себе воочию могут не только археологическая находка или древний манускрипт, но и события новейшей истории. Вот о каком удивительном случае поведал в своих мемуарах офицер Британской армии, участник первой Мировой войны майор Вивиан Гилберт.

Мнение эксперта:

Шла Первая мировая война. На Синайско-Палестинском фронте британские войска под предводительством фельдмаршала Алленби готовили наступление на части Османской армии. В рамках этой операции командир одного из английских отрядов получил приказ взять деревню, расположенную на скалистой возвышенности в нескольких километрах от Иерусалима. Деревня называлась Михмас. Название это показалось командиру знакомым.

К сожалению, имя этого офицера история не сохранила, но мы можем предположить, что он был христианином и знал библейские тексты. Продумывая план операции, он решил обратиться к Священному Писанию и, полистав страницы, наконец, нашел тот отрывок, который искал. «Саул с сыном своим Ионафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой; филистимляне же стояли станом в Михмасе» – прочел он в 13-й главе 1-й Книги Царств. Дальше следовал рассказ о том, как Ионафан со своим оруженосцем прошел ночью между двух скал и незаметно проник на поле, где стоял филистимский отряд. «Была острая скала с одной стороны и острая скала с другой; имя одной Боцец, а имя другой Сене» - говорится в Первой книге царств. Филистимляне были застигнуты врасплох. После этого Саул атаковал врагов со всем своим войском и разгромил их.

Мнение эксперта:

Чем мог помочь этот библейский рассказ командиру отряда британской армии, продумывавшему тактику нападения на деревню Михмас в начале XX века? Командир предположил, что узкий проход между двумя скалами, о котором говорится в Библии, мог сохраниться до сих пор. Разведка, высланная им в деревню, действительно обнаружила две остроконечные скалы, а между ними узкий проход, который слабо охранялся турками. Это явно были скалы Боцец и Сене. За ними на поле расположился турецкий лагерь.

Получив информацию от разведчиков, командир изменил план нападения. Он решил не атаковать Михмас всем отрядом, а послал через ущелье под прикрытием темноты только одну роту. Солдаты бесшумно пробрались сквозь скалы и напали на противника. Турки проснулись и в панике бросились бежать. Они решили, что окружены. «Так, - заключает майор Гилберт, - спустя тысячи лет Британская армия успешно применила тактику Саула и Ионафана».

История, рассказанная майором Вивианом Гилбертом, обращает нас к сведениям, которые сообщает Библия о царе Сауле. Священное Писание рассказывает о нем как о бесстрашном человеке, храбром воине и хитроумном полководце. В XI веке до Рождества Христова угроза порабощения филистимлянами и аммонитянами поставила израильские племена перед необходимостью объединения под началом одного вождя. Пророк Самуил объявил царем Саула и тот прекрасно справился с ролью объединителя. Вскоре двенадцать израильских племен сплотились в одно государственное образование, получившее название Израиль. Освободительную войну Саул начал с нападения на аммонитян. Первые успехи в этой войне подняли его авторитет среди соплеменников и они окончательно признали его своим повелителем. Впоследствии Саул собрал большое войско из представителей всех израильских племен и начал упорную борьбу с филистимлянами — заклятыми врагами Израиля. Он освободил от филистимлян свой родной город Гиву и одержал над ними ряд побед в других местах, в том числе в селении Михмас. Мог ли предполагать древний библейский царь, что его хитроумный маневр спустя три тысячелетия будет успешно повторен командиром британской армии в борьбе с Османской империей!

«А.П.Чехов — как успеть много?» Ксения Алферова

У нас в гостях была актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть» и благотворительной организации развития адаптивных видов спорта «Я здесь» Ксения Алфёрова.

Мы говорили о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, о том, как много он успел за 44 года своей жизни и в литературе, и в помощи людям, а также разговор шел о том, почему в современном мире время часто расходуется впустую, почему мы перестаем ценить время и почему всё время, торопясь и стараясь сделать много, не успеваем делать что-то важное.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

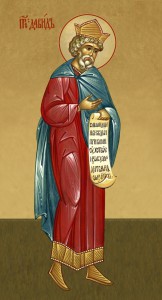

Псалом 68. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;

11 и пла'чу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею;

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Светлые истории