— У нас с тобой, Андрей, появилась двойная традиция. Махнуть в выходные в Волгоград на рыбалку, и непременно зайти в местный художественный музей.

— Признаюсь, Саша, мне эта традиция очень нравится!

— И я доволен, хотя в живописи не очень разбираюсь. Но по возвращении дочке рассказываю, что видел, что понравилось — и так увлекательно мы беседуем! Она у меня во второй московской художественной школе учится.

— Вторая — это в районе Хорошёво-Мнёвники?

— Да, так и есть.

— Она носит имя художника Владимира Стожарова.

— Правда? Я и не слышал о таком!

— Замечательный московский живописец поколения шестидесятников, мастер пейзажа. Кстати, здесь есть его картина. Пойдём, покажу!

— Ну-ка, ну-ка, очень интересно!

— Вот, пожалуйста, смотри. Называется «На краю села Важгорт».

— Мощная работа! Ранняя весна. Высокий земляной холм, чуть покрытый первой травой. На переднем плане длинная лодка с узким высоким носом. Позади неё дощатые дома с двускатными крышами. Изображение настолько объёмное, почти осязаемое, как будто художник использовал 3D эффект. В каком же году он создал это произведение?

— В 1965-ом. Художник опередил своё время!

— А где находится село Важгорт? Название необычное.

— В республике Коми, на реке Вашка. Село старинное, со своей историей. В девятнадцатом веке там ежегодно проходила зимняя ярмарка, которая гремела на всю Россию. Купцы съезжались в Важгорт не только со всего Русского Севера, но и из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода. Торговали пушниной, рыбой, дичью. Многие сделали на этом состояние!

— То-то, я смотрю, дома какие добротные, двухэтажные.

— Что ни дом, то терем! Под одной крышей несколько срубов. Купцы жили на вторых этажах, а внизу держали лавки. Правда, ярмарку закрыли после революции 1917 года. В советское время, когда Стожаров приезжал в Важгорт, дома уже переоборудовали в многоквартирные.

— А зачем художник туда ездил?

— На этюды. Творческие экспедиции были важной частью жизни Владимира Стожарова. По окончании Суриковского художественного института он каждую весну отправлялся в дальний путь. Объездил Сибирь, писал пейзажи на озере Байкал и на Иссык-Куле. И за границей побывал — в Италии, во Франции. Но более всего любил окрестности Архангельска, Вологды, Сыктывкара.

— А что его там привлекало, природа?

— И природа, и народная жизнь с её укладом. Древние сёла с крепкими рублеными домами стали главным содержанием работ Владимира Стожарова. Можно сказать, его творчество — это живописный рассказ о любви к русскому северу.

— Которую ты невольно разделяешь! Смотришь на картину «На краю села Важгорт», и в душе рождаются тёплые чувства. Почему простой пейзаж вызывает такой отклик?

— Может быть, благодаря особому стилю письма? Уверенные, плотные мазки создают эффект осязаемости изображения, или, как ты выразился, 3D. А отсутствие излишней детализации оставляет пространство для воображения. Ты мысленно переносишься в заповедный уголок, жадно всматриваешься, желая рассмотреть подробности, и погружаешься в уникальную атмосферу северного края.

— Даже съездить туда захотелось. Предложу дочке. Она обрадуется!

— Я, пожалуй, с вами поеду. Побродим по любимым местам Владимира Стожарова, порыбачим. Там чудо что за рыба, на севере!

Картину Владимира Стожарова «На краю села Важгорт» можно увидеть в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

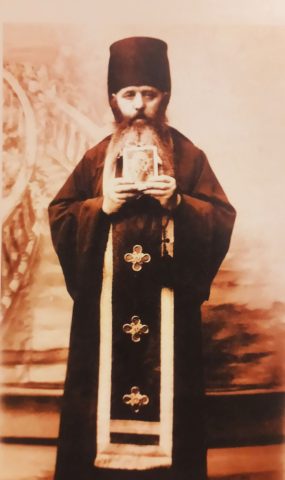

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди