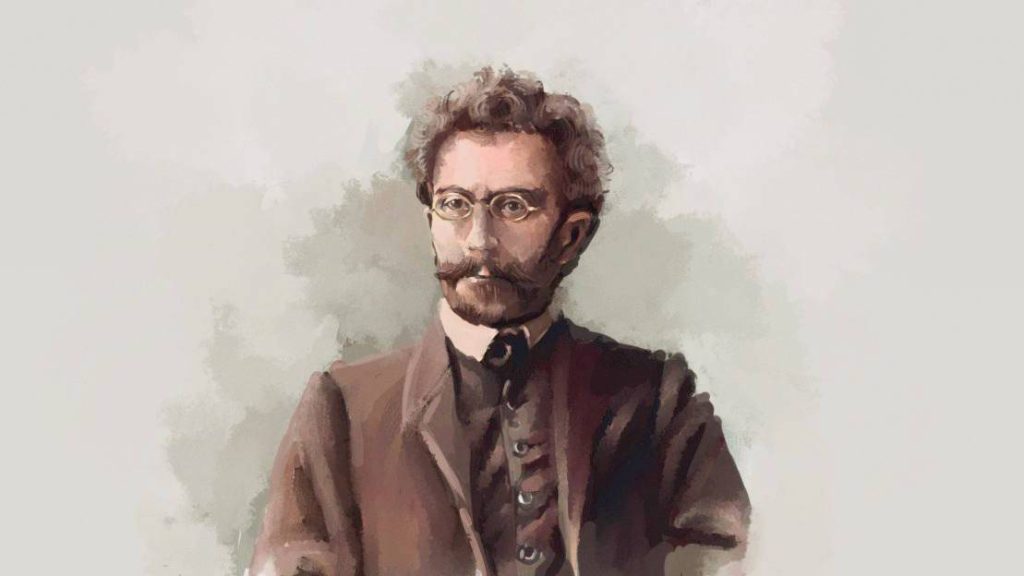

Христофор Георгиевич Шапошников — основатель Кавказского заповедника и организатор народного музея.

Еще будучи студентом, Христофор Георгиевич собрал несколько крупных коллекций образцов кавказской флоры и фауны. Экземплярами из коллекций Шапошникова заинтересовались ученые, благодаря чему Зоологический музей в Петербурге сделал молодому энтузиасту специальные заказы и получил от него уникальные материалы.

Вернувшись домой после окончания института и нескольких лет стажировки в Берлинском университете, Шапошников в 1907 году получил должность старшего лесничего в Белореченском лесничестве Кубанского казачьего войска. Но с уходом царских егерей эти земли оставались без должной охраны. Именно тогда Христофору Георгиевичу пришла в голову идея: он обратился в Академию наук с просьбой о содействии в создании на освободившихся землях Кавказского заповедника.

Что Христофор Георгиевич Шапошников писал сыну об этом заповеднике?

В конце XIX века в живописных окрестностях Майкопа — столицы Адыгеи, где степные равнины подступают к лесистым кавказским предгорьям, местные жители часто встречали мальчика с сачком для ловли бабочек. Он то бегал по лугам, то вдруг останавливался, и словно заворожённый смотрел, как облака опускаются на вершины гор. Мальчика звали Христофор Шапошников. Он был сыном Майкопского городского головы. Шапошниковы происходили из купеческого сословия, и отец хотел, чтобы его сын стал успешным предпринимателем. Но Христофор был равнодушен к торговле и финансам. Зато его глаза загорались при виде красивой, яркой бабочки или парящего над горными вершинами орла. Когда подошло время определяться с образованием, Шапошников выбрал агрономический факультет Рижского политехнического института.

Ещё будучи студентом, Христофор Георгиевич собрал несколько крупных коллекций кавказской флоры и фауны. Раковины моллюсков, заспиртованные рептилии, рога млекопитающих — экземплярами из этих коллекций Шапошникова серьёзно заинтересовались учёные. Зоологический музей в Петербурге стал делать молодому энтузиасту специальные заказы и получил от него немало уникальных материалов.

Вернувшись домой после окончания института и нескольких лет стажировки в Берлинском университете, Шапошников в 1907 году получил должность старшего лесничего в Белореченском лесничестве Кубанского казачьего войска. На этой территории располагалось несколько тысяч гектаров земли, которую долгое время арендовала семья императора. Однако именно в 1907-м срок аренды земель истекал. С уходом царских егерей они оставались без должной охраны. Между тем, туда уже начали устремляться браконьеры. В одном из писем Шапошников сетовал: «Браконьеры сделались такими смелыми и дерзкими, что целыми толпами отправляются в леса на охоту». Лес и животных нужно было срочно спасать. Сохранить природу для людей. И Христофору Георгиевичу пришла в голову идея. Шапошников обратился в Академию наук с просьбой о содействии в создании на освободившихся землях Кавказского заповедника. «Значение охраны этой горно-лесной полосы велико для туризма, для проведения экскурсий», — писал он. Академия направила прошение о заповеднике императору.

Ожидая результата, Христофор Георгиевич не сидел без дела. Он открыл двери своего дома для всех желающих — организовал народный музей. Люди приходили, разглядывали диковинных бабочек. Любовались оленем, который жил у Шапошникова во дворе. Христофор Георгиевич нашёл его раненным в лесу, привёз к себе и выходил. Тем временем власть в России сменилась. Началась Гражданская война. Но в 1920-м году Христофор Георгиевич неожиданно получил письмо из Министерства народного хозяйства. Оказалось, что, несмотря на смену политической обстановки, его предложение о создании заповедника не было забыто! В письме сообщалось, что идею поддержали на высшем уровне. Вскоре после этого Шапошников получил мандат на организацию Кавказского заповедника и охранную грамоту. К работе он приступил немедленно. Администрацию заповедника на первых порах расположил в самой большой из комнат своего дома. Из горных станиц и аулов к Шапошникову потянулся народ. Мужчины изъявляли желание стать егерями в заповеднике. Христофор Георгиевич объяснял: финансирования пока ещё нет, он и сам трудится на общественных началах. Но люди были готовы работать даже бесплатно. «Хотим помочь ради доброго дела!» — говорили они.

Самоотверженная работа Шапошникова на протяжении многих лет была пронизана огромной любовью к Родине, к родной природе. В письме сыну Христофор Георгиевич вдохновенно писал о своём детище — Кавказском заповеднике: «Нежит глаз покрытый дымкой-туманом вид на снеговые горы на юге. Дорогие сердцу, уму, родные!» Для того, чтобы красота этих гор радовала людей и сегодня, Шапошников сделал всё, что было в его силах.

Все выпуски программы Жизнь как служение

15 июня. Об Иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Сегодня 15 июня. Церковь чтит Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Об иконе рассказывает игумен Лука (Степанов).

Икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» — новописанная. Сюжет связан с пророчеством, высказанным в присутствии Пречистой Девы, о том, что Ей самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. И изображаются на иконе, направленные на сердце Пречистой Девы, семь мечей, как образы многообразных скорбей, которые Ей надлежит претерпеть, сострадая Сыну Своему, распятому за грехи рода человеческого.

Эта икона удивительно оказалась современниками православными востребована, возлюблена. Я сам являлся свидетелем её мироточения, когда сопровождающие этот образ чудесный, один из списков Семистрельной иконы Божией Матери, привозили её во град Рязань для почитания.

Мне самому довелось нести её от автобуса, на котором она прибыла, до собора Христо-Рождественского, в котором размещалась, и в течение всего этого ношения я был с одной и с правой стороны. Неоскудеваемый поток благоуханного мира струился по киоту, наполняя мои руки, которые несли её. И это было такое потрясающее чудо, это была такая благодать милости Богородицы ко всем молящимся Ей, что, конечно, почитание этой иконы Семистрельной приумножается на радость и утешение христианам.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 июня. О значении Миланского эдикта

В этот день в 313 году византийский император Константин объявил свободу вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность.

О значении эдикта, названного историками Миланским — священник Августин Соколовски.

Если с точки зрения обычной светской перспективы Миланский эдикт был вещью в себе и просто-напросто изменил положение вещей в римском государстве, то для православного христианского сознания этот закон стал первым этапом на пути подлинного преображения всего прежде существовавшего.

Последующими этапами были Вселенский собор в Никее, восстановление Иерусалима и Воскресение Словущее — освящение храма Гроба Господня, —основание Константинополя, крещение самого Константина на смертном одре. Таким образом, всего получается пять вех, которые, подобно пяти чувствам человека, оживотворили ход вещей и продолжают делать это неисповедимыми и невидимыми путями до скончания века.

Следствия Миланского эдикта огромны. Их можно осмыслять очень долго, но, пожалуй, самое главное, отныне всякий гонитель христиан, утверждающий, что преследует Церковь Христову будто бы во имя прогресса и освобождения человечества, на самом деле вступает в противоречие с нормами всей великой греко-римской и евразийской цивилизации, на которой строится вся наша современность.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 июня. О служении медиков

Сегодня 15 июня. День медицинского работника.

О служении медиков — игумен Назарий (Рыпин).

Значение медицины, конечно же, велико в жизни современного человека. Все мы так или иначе болеем, обращаемся к врачам.

Но ещё в Ветхом Завете сказано: «Не греши, чтобы не пасть в руки врачей», — во-первых. И мы знаем, что, когда попадаешь действительно в руки медиков, то очень много приходится претерпевать всевозможных скорбей болезненных, процедур, операций, быть может даже. Но это помогает нам сохранять какое-то всё-таки, как это называют врачи, качество жизни.

И в другом месте Премудрый Соломон говорит: «Не пренебрегай врачом, ибо он в своё время нужен». И в нашей жизни мы видим необходимость медиков, их служения человеку. Мы знаем даже три пары врачей, которых звали Косма и Дамиан, в разных местностях они жили, Пантелеимона Великомученика, они не брали денег.

Но в современном мире иногда медицина становится коммерцией. И вот дай Бог, чтобы наши врачи сохраняли всё-таки это служение. Потому что настоящий медик, конечно же, служит людям, как учитель, как воин и как священник.

Все выпуски программы Актуальная тема