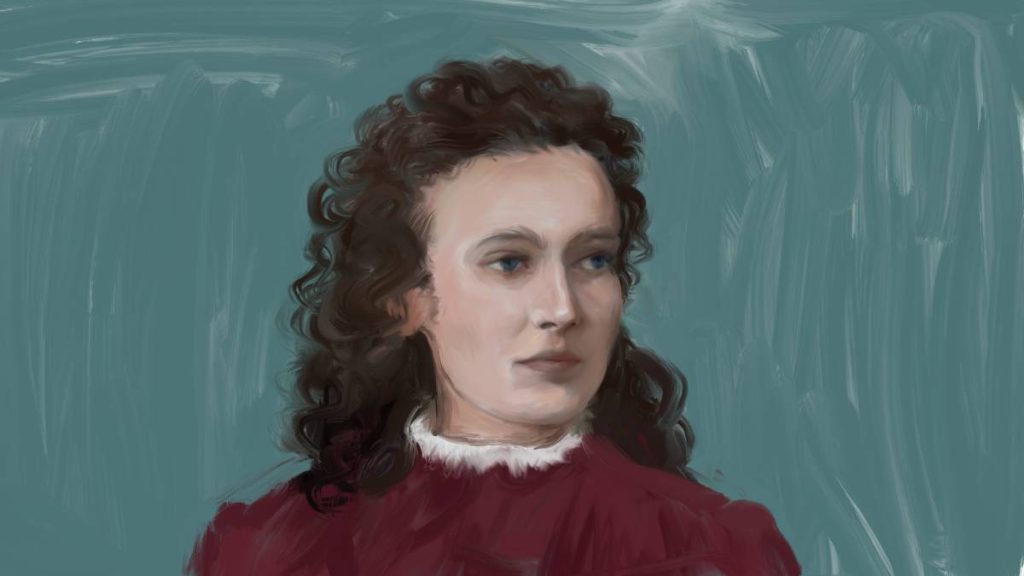

Софья Михайловна Переяславцева — вторая женщина в России на руководящей научной должности: на протяжении десяти лет она заведовала Севастопольской морской биологической станцией.

Софья с детства любила природу. Во время учебы в гимназии, которую Софья окончила с золотой медалью в 1869 году, созрело её решение серьёзно заняться биологией. Родители Софьи Михайловны были категорически против того, чтобы она стала вольнослушательницей Императорского Харьковского университета. Несмотря на запрет родителей, Софья отправилась в Харьков. Во время обучения обнаружила новые виды инфузорий. В 1872 году Софья отправилась в Швейцарию, поступив в Цюрихский университет — он единственный в Европе присваивал женщинам учёную степень. Спустя 4 года Софья стала доктором естественных наук. Вернувшись на Родину в 1876 году, Софья не сразу смогла найти применение приобретённым знаниям. Спустя два года Переяславцева получила письмо из Новороссийского общества естествоиспытателей с предложением возглавить Севастопольскую морскую биологическую станцию. За исследования флоры и фауны Чёрного моря и Севастопольской бухты в 1893 году Софье была присуждена премия имени Кесслера.

Что говорила о Софье Михайловне её ближайшая ученица Мария Кожевникова?

Из окон особняка курских дворян Переяславцевых доносился громкий крик: в комнате хозяйской дочери, барышни Софьи Михайловны, горничная обнаружила... огромного мохнатого паука! Она уже собиралась кинуть в страшное существо свой башмак, но тут вовремя подоспела сама барышня. Она успокоила горничную, а потом бережно посадила виновника переполоха на ладонь. Соня нашла его накануне в парке, среди опавших листьев. Принесла домой и посадила в коробку. А он неожиданно вылез и перепугал бедную горничную! Правда, девочка совсем не понимала, чего тут бояться. Ей паук казался красивым и очень занимательным.

Соня с детства любила природу. Охапками тащила домой цветы и растения, засушивала их, а потом наклеивала в особую тетрадь. Летом часами могла наблюдать за насекомыми — бабочками, пчёлами, стрекозами. В библиотеке отца она обнаружила несколько книг по ботанике и с упоением, от корки до корки, прочла каждую. Правда, не всё в них было ей понятно. А так хотелось понять! Софья была любознательной и способной. Помимо естественных наук, ей легко давались иностранные языки. Она прекрасно говорила по-немецки, а гимназию в 1869 году окончила с золотой медалью. Во время учёбы окончательно созрело её решение серьёзно заняться биологией. Но для этого нужно высшее образование. В России XIX века женщинам оно было недоступно. И всё же некоторые университеты допускали в свои стены дам — правда, исключительно как вольнослушательниц. Одним из них был Императорский Харьковский университет. Туда и решила отправиться Софья. Вот только родители оказались категорически против. Подруга, а впоследствии ученица Софьи Михайловны, Мария Кожевникова, вспоминала, что родственники Переяславцевой просто не представляли себе женщину в какой-то иной ипостаси, нежели домохозяйка. А тут родная дочь вдруг заявляет, что собирается стать учёным! Соня горячо любила отца и мать. Но расстаться со своим призванием для неё было равносильно смерти. И она поехала в Харьков.

Родители денег на жизнь не дали. Чтобы хоть как-то прокормиться и оплачивать комнату, Соня в свободное от лекций и исследований время подрабатывала переводами документов. А вскоре в журнале «Труды Харьковского общества испытателей природы» вышли две её научные статьи, посвящённые новым видам инфузорий. Софье удалось самостоятельно их обнаружить! Она всей душой желала и дальше служить отечественной науке. Но двух лет в качестве вольнослушательницы для этого было недостаточно. И в 1872 году Софья отправилась в Швейцарию. Поступила в Цюрихский университет — он единственный в Европе присваивал женщинам учёную степень. Спустя 4 года Софья стала доктором естественных наук. Во время защиты профессора ей аплодировали. Диссертация Софьи Переяславцевой, посвящённая строению органов обоняния у рыб, была опубликована в Цюрихе отдельной брошюрой.

На родине, куда Софья Михайловна вернулась в 1876 году, она поначалу не могла найти применения своим знаниям. Женщина в науке в то время казалась чем-то из ряда вон выходящим. Но спустя два года Переяславцева получила письмо из Новороссийского общества естествоиспытателей. Ей предлагали стать заведующей Севастопольской морской биологической станцией. Это была первая в России научная площадка, где работали крупнейшие специалисты. Софью Михайловну сравнивали с княгиней Воронцовой-Дашковой, стоявшей некогда во главе Академии наук. После неё Переяславцева стала второй женщиной в России на руководящей научной должности. За десять лет на этой должности Переяславцева собрала бесценный научный материал о флоре и фауне Чёрного моря и Севастопольской бухты. За эти исследования на 9-м съезде русских естествоиспытателей в 1893 году ей была присуждена премия имени Кесслера, которая вручается выдающимся биологам.

Ближайшая ученица Софьи Михайловны, Мария Кожевникова, говорила о своей наставнице: «Она представляла собой редкий тип человека, всецело преданного своему делу и охваченного жаждой служения людям на ниве науки».

Все выпуски программы Жизнь как служение

Псалом 79. Богослужебные чтения

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА священник Стефан Домусчи. Из бесед с самыми разными людьми часто становится ясно, что, общаясь с Богом, они могут на Него то гневаться, то обижаться. Для них ничего не стоит сказать: «Он не услышал моих молитв, и я в него больше не верю». Подход довольно странный, но встречается сегодня сплошь и рядом. В связи с этим важно понять, какой подход предполагает Писание? Если библейского героя что-то не устраивает, он тоже на Бога обижается? Ответить на эти вопросы помогает 79-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Псалом 79.

1 Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.

2 Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви Себя.

3 Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.

4 Боже! восстанови нас; да воссияет лицо Твоё, и спасёмся!

5 Господи, Боже сил! Доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?

6 Ты напитал их хлебом слёзным, и напоил их слезами в большой мере,

7 Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.

8 Боже сил! восстанови нас; да воссияет лицо Твоё, и спасёмся!

9 Из Египта перенёс Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил её;

10 Очистил для неё место, и утвердил корни её, и она наполнила землю.

11 Горы покрылись тенью её, и ветви её как кедры Божии;

12 Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.

13 Для чего разрушил Ты ограды её, так что обрывают её все, проходящие по пути?

14 Лесной вепрь подрывает её, и полевой зверь объедает её.

15 Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;

16 Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.

17 Он пожжён огнём, обсечён; от прещения лица Твоего погибнут.

18 Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,

19 И мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твоё.

20 Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лицо Твоё, и спасёмся!

Обычно, сравнивая времена и эпохи, люди обращают внимание на технологический прогресс. В этом смысле цивилизация Ветхого Завета разительно отличается от нашего времени. Сравнить мироощущение гораздо сложнее, о нём древние люди как будто бы ничего особенного не рассказывали. У нас нет дневниковых записей тех времён, нет множества литературных произведений, благодаря которым мы могли бы понять, что думали и чувствовали люди прежних эпох. Впрочем, думаю, что, обращаясь к псалмам, мы видим в них такую искренность, которой позавидовали бы многие современные дневники. И если сравнить мироощущение псалмов с этими дневниками, мы увидим, что для последних, кроме всего прочего, характерно то, что можно было бы назвать духовным сиротством. Люди древности жили в ужасных по современным меркам условиях. Их еда, одежда, жилища — были самыми простыми, если ни сказать примитивными. Я уже не говорю о медицине или о чём-то подобном. При этом они едят и пьют, совершают те или иные дела, ощущая себя находящимися перед лицом Божиим. У них есть Отец, есть Тот, Кто непрестанно существует рядом, Кто сотворил их в своё время и продолжает заботиться о них. У современных светских людей всё наоборот. Они едят очень разнообразную и богатую еду, набивают шкафы вещами, путешествуют по миру, но ощущают себя в этом мире одинокими. Как будто бы дети, которые бунтовали против родителей, оставшись одни, наконец увидели, что свобода, которой они добивались, имеет свою цену.

Псалом, который мы сегодня услышали, может показаться нам очень противоречивым. Его автор, как и народ, к которому он принадлежит, в большой беде. Более того, он не просто в беде! Эта беда, по крайней мере по его ощущениям, наведена на него самим Богом. И всё же, он не бунтует против Бога, не обличает его в жестокости, но просит о спасении и даже восстановлении. Причём под «восстановлением» в оригинальном еврейском тексте употреблено слово «обращение», то есть псалмопевец просит Бога: «приведи к покаянию, восстанови в сыновстве». Автор, как это часто бывает псалмах, вспоминает историю исхода еврейского народа из Египта, говорит о возвращении потомков Авраама в землю обетованную... И мы видим, что несмотря на все беды, для него история исхода — это история заботы и любви Божией.

Второе соборное послание святого апостола Петра

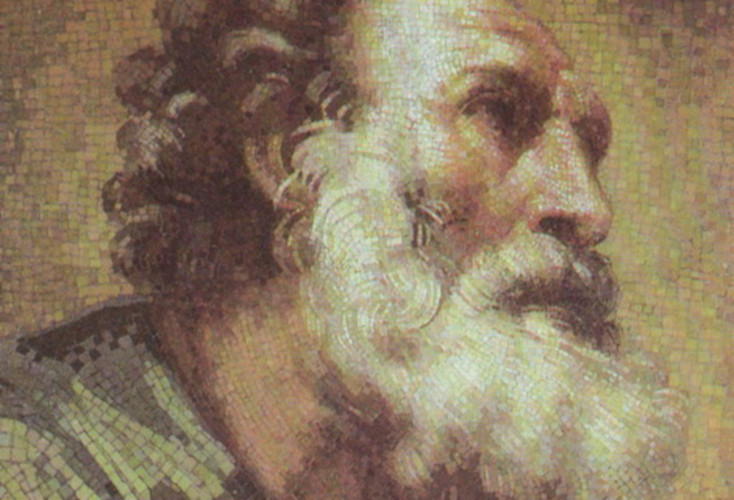

Апостол Пётр

2 Пет., 68 зач., III, 1-18.

Комментирует священник Стефан Домусчи.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА, священник Стефан Домусчи. Благочестивым людям нередко кажется, что время, в котором они живут, чуть ли ни самое развращённое. Порой так и вырывается из их груди самый настоящий вопль к Господу: «Сколько же ещё терпеть, когда уже наступит порядок»! Но на самом ли деле именно так должна звучать молитва в подобном случае? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 3-й главы 2-го соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Глава 3.

1 Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл,

2 чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими.

3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям

4 и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же.

5 Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою:

6 потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.

7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.

8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.

11 Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,

12 ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?

13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.

14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире;

15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,

16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.

17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения,

18 но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.

Людям, которые обращали внимание на другие религиозные традиции, многое кажется знакомым, и они говорят: «О! У нас есть что-то подобное». Конечно, значительно чаще это касается не вероучения, но практики религиозной жизни. Например, в текстах любых развитых религиозных традиций есть возмущение грешниками и восхваление праведников. Их можно встретить в текстах древнего Египта и Месопотамии, Греции и Рима. Естественно, древние тоже понимали, что грешники далеко не всегда наказываются за свои преступления видимым образом. Однако они знали, что в своё время порядок будет наведён и всех, кого надо, боги накажут. От древнегреческого философа второго века нашей эры Секста Эмпирика дошло известное выражение: «Жернова богов мелют медленно, но мелют тонко». Философ был уверен, что языческие боги наказывают не сразу, но наказывают обязательно, тщательно и без исключения.

Текст, который мы сегодня услышали, может показаться очень похожим на эти рассуждения языческого философа. Тут тебе и грешники, и неминуемое наказание, которое коснётся тех, кто живёт по собственным страстям и похотям. Особенно же Пётр вразумляет тех, кто решил, что Бог не накажет их и обетования Его не исполнятся. Казалось бы, тут и самое место озвучить мысль, близкую языческой: всё будет в своё время. Однако апостол говорит совершенно другое: Бог не наказывает грешников, не потому что действует медленно и тщательно, Он даёт им время для покаяния. И это разительным образом отличается от того, что говорит Эмпирик и все, повторяющие его слова в самые разные эпохи. В своё время день Господень придёт, земля и все дела на ней сгорят, — говорит Пётр. Но для него это повод не злорадствовать о судьбах грешников, а стремиться к ещё большей праведности. Не здесь на этой грешной земле восторжествует правда, но в новой реальности, которую Господь откроет всем, кто искренне, хотя и не без трудностей, стремился возрастать в благодати и познании Бога.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Чудесное возвращение домой благодаря церковной «Горячей линии»

История Лилиан могла закончиться трагично, если бы однажды девушку не привели в Московский церковный центр помощи после обращения на православную «Горячую линию».

В двадцать лет она оказалась одна в чужой стране без документов и знания языка. Вопрос за вопросом, словно пазл, добровольцы Центра собрали историю девушки. Оказалось, что родина Лилиан — африканская страна Руанда. Но как она попала в Россию без паспорта — осталось тайной. Очевидно было одно — ей требовалась помощь.

Благодаря Православному центру помощи Лилиан нашли временное жильё. Иногда она приходила помочь волонтёрам. Работы было много — разбирать ящики с гуманитарной помощью, проверять сроки годности у продуктов. Девушка работала сосредоточенно и искренне старалась быть полезной.

Самым сложным оказался вопрос с документами Лилиан. Но сотрудники церковной «Горячей линии» смогли решить его. А потом у девушки появился билет домой, в Руанду. Из Африки она продолжает держать связь с российскими друзьями, которые за это время стали для неё семьёй.

История Лилиан — это одно из самых сложных обращений, которые поступали на церковную «Горячую линию» 8 800 70 70 222.

Для того, чтобы помощь не прекращалась и у таких как Лилиан был добрый финал, поддержите подопечных «Горячей линии» на платформе «Поможем» на сайте Mirom.help

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов