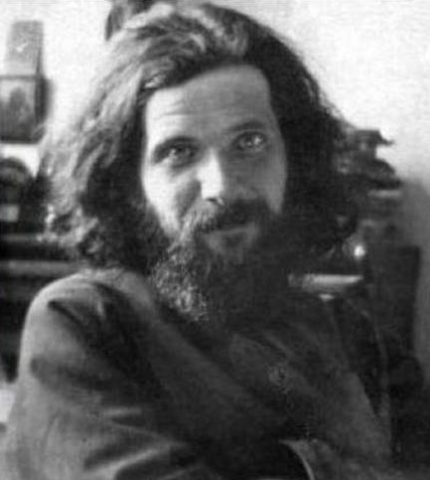

Священник Сергий Сидоров

Источник фото: https://pravchtenie.ru

В новогоднюю ночь 1919 года в гостях у Варвары и Льва Кандиб собралось множество молодых людей. На приглашение старинных друзей семьи откликнулся и киевский семинарист Серёжа Сидоров. В самый разгар вечера в комнату вошла племянница хозяев дома Татьяна Кандиба. Она ни с кем не разговаривала, стеснялась танцевать. Сергея поразили её слегка волнистые тёмные волосы, чудесный цвет лица, но главное — очень красивые глаза: доброжелательные и ласковые. Молодой человек сразу подошёл к Татьяне, они разговорились и с тех пор уже не расставались.

Сергей полюбил Татьяну всей душой. Девушка не сразу ответила на ухаживания семинариста. Но, в конце концов, сдалась, и весной 1920-го года молодые люди обвенчались.

Спустя год Сергей Сидоров принял священный сан. Стать пастырем в это время означало скитания, нужду, и постоянную угрозу репрессий. Отец Сергий несколько раз арестовывался по обвинению в антисоветской деятельности. После выхода из заключения священник не мог селиться в крупных городах. Поэтому отцу Сергию назначали для служения провинциальный, а значит очень бедный приход. Последним местом пастырских трудов священника стало село Климово под Муромом, куда отец Сергий переехал вместе с семьей в 1936 году.

Священника очень любили прихожане за красоту богослужения и за проповеди. Батюшка весь день был на ногах, ему приходилось обходить окрестные деревни, причащая больных и находящихся при смерти. В конце дня Татьяна стаскивала с него тяжёлые сапоги, обмывала и перевязывала кровоточащие ступни.

У отца Сергия и Татьяны родилось к тому времени четверо детей. Татьяне приходилось не только одной справляться с ними, но и браться за любую работу. Репетитор русского языка и истории, счетовод в фабричной конторе, прессовщица в фанерном цехе, медсестра — Татьяна всему была рада, лишь бы помочь мужу и прокормить детей. В письме к своему другу священнику Михаилу Шику отец Сергий сетовал: «В последнее время Татьяна переутомилась и измучилась и душевно и телесно. Вы бы ее не узнали, столь она худа и истомлена, нервы ее в очень плохом состоянии».

Отец Сергий окормляял несколько тайных общин в Муроме, Москве и Малоярославце. В годы гонений эти общины собирались в частных домах и квартирах и не были зарегистрированы в органах власти. Именно это стало поводом для последнего ареста отца Сергия 13 апреля 1937 года. «Таня, за мной пришли», — сказал растерянно батюшка, встретившись в сеня́х с милиционером. Татьяна молча собрала вещи и с разрешения сотрудника НКВД проводила мужа до милицейского участка. Отец Сергий и Татьяна шли под руку и молчали. Священнику было больно от того, что он никогда больше не увидит ни жены, ни детей. Но он знал, что та, кого он выбрал своей сподвижницей, никогда не сдастся, выдержит все испытания. Татьяна понимала, о чём думает супруг и потому изо всех сил старалась не плакать. Когда она вернулась домой, во дворе её ждали дети. Она молча прошла мимо и только сказала: «Идёмте обедать». Спустя несколько месяцев отец Сергий явился Татьяне во сне и сообщил о своей кончине. Его расстреляли на Бутовском полигоне.

Одна из дочерей священника Сергия Сидорова Вера написала мемуары об отце и матери. И самый яркий эпизод этих воспоминаний — прогулки всей семьей по окрестностям Климова. Отец Сергий и Татьяна идут тихонько, взявшись за руки, дети бегут впереди и что-то напевают. «Это время так и осталось олицетворением счастья, — пишет Вера Сергеевна, — ведь счастье — это близость любимых людей, их удовлетворенность жизнью».

«Рождественский выпуск»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Алексей Пичугин, Кира Лаврентьева, Марина Борисова, а также наш гость — протоиерей Александр Дьяченко — поделились своими личными историями, связанными с праздником Рождества Христова.

Все выпуски программы Светлые истории

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема