Говорят, люди стали меньше читать. Можно, конечно, просто поверить сухим цифрам статистики. А если провести эксперимент: спуститься в метро, прогуляться по паркам и скверам, и посмотреть, сколько человек с книгой в руках встретится нам по пути? Планшеты и букридеры, кстати, тоже в счёт – в эпоху высоких технологий книга стала еще и электронной, и конечно, от этого Достоевский не прекратил быть Достоевским, а Пушкин Пушкиным. Едва ли не каждый второй перелистывает бумажные или электронные страницы в подземке по пути на работу, отдыхая на свежем воздухе или загорая на пляже. Кажется, чтение, несмотря на мрачные мнения, все-таки не теряет своей популярности. Хотя когда-то, действительно, было по-другому…

Говорят, люди стали меньше читать. Можно, конечно, просто поверить сухим цифрам статистики. А если провести эксперимент: спуститься в метро, прогуляться по паркам и скверам, и посмотреть, сколько человек с книгой в руках встретится нам по пути? Планшеты и букридеры, кстати, тоже в счёт – в эпоху высоких технологий книга стала еще и электронной, и конечно, от этого Достоевский не прекратил быть Достоевским, а Пушкин Пушкиным. Едва ли не каждый второй перелистывает бумажные или электронные страницы в подземке по пути на работу, отдыхая на свежем воздухе или загорая на пляже. Кажется, чтение, несмотря на мрачные мнения, все-таки не теряет своей популярности. Хотя когда-то, действительно, было по-другому…

Сравнительно недавно – в конце девятнадцатого века – книги считались предметом роскоши, баловством, которое могли позволить себе лишь состоятельные люди. Да и грамотных можно было перечитать по пальцам.

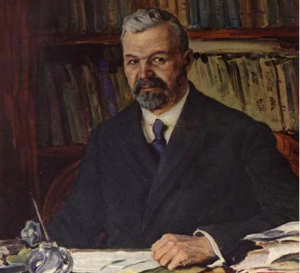

Вот и Ваня Сытин, сын крестьянина из Костромской губернии, не окончил даже начальной школы. С юных лет мальчик был вынужден зарабатывать на жизнь самостоятельно. В одиннадцать лет он поступил «мальчиком на побегушках» в книжную лавку купца Шарапова в Москве.

Бездетный купец относился к Ивану, как к родному сыну. А мальчик, оказавшись среди яркого, пахнущего свежей бумагой и типографской краской, шелестящего страницами великолепия, навсегда влюбился в книги. Купец Шарапов в течение нескольких лет присматривался к Ивану, обучал его, занимался его интеллектуальным и духовным развитием. Он разрешал мальчику читать самую дорогую книгу в лавке – старинное рукописное Евангелие, водил его на воскресные Богослужения в Кремль. Когда Иван женился, и на содержание семьи потребовался дополнительный доход, купец Шарапов помог ему открыть собственную типографию. Так началась история знаменитого «Товарищества Ивана Дмитриевича Сытина».

Первое, что решил положить в основу своего бизнеса новоиспеченный книгоиздатель – это популяризация книги. «Нельзя ждать, когда крестьянин сам придет за книгой, книгу надо нести к нему» – говорил Иван Дмитриевич. Из элитного, недоступного широким массам предмета, Сытин мечтал превратить её в повседневный, доступный товар. Его деловое чутье и коммерческая смекалка позволили наладить производство таким образом, что цена большинства книг не превышала одной копейки! Теперь каждый мог позволить себе прочесть Гоголя, Пушкина, Чехова. Книги, изданные его «Товариществом» в одночасье стали невероятно популярными в народе, и расходились миллионными тиражами.

Однако если купить книгу теперь мог каждый, то читать умели, увы, далеко не все. Иван Дмитриевич, прекрасно это понимая, организовал у себя издание дешевой учебной литературы и открыл на своих предприятиях бесплатные образовательные курсы, которые посещали как его работники, так и все желающие обучаться. На одной из фотографий, сделанной в аудитории этих курсов, прямо в объектив смотрит юноша с длинными кудрявыми волосами – будущий великий русский поэт Сергей Есенин. В первые годы своей московской жизни он работал в типографии «Товарищества Сытина» помощником корректора.

«Товарищество Сытина» помогало Российскому комитету грамотности – совместно был запущен проект по созданию целой сети библиотек; бесплатно снабжали книгами народные читальни, сельские и городские школы. При типографии Сытина открылась художественная школа, где обучали премудростям профессии книжного иллюстратора.

Увы, Октябрьская революция фактически положила конец всем благим начинаниям Сытина. В качестве поощрения за прежние просветительские труды, советская власть предложила Ивану Дмитриевичу возглавить Госиздат. Он тактично отказался, сославшись на… малограмотность!

«Иван Федоров двадцатого века» – называли Сытина его современники. Он сделал книжную мудрость доступной, а своё усердие в просвещении народа – примером.

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О нечаянной радости покаяния

Сегодня 22 декабря. День памяти Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».

О нечаянной радости покаяния — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема