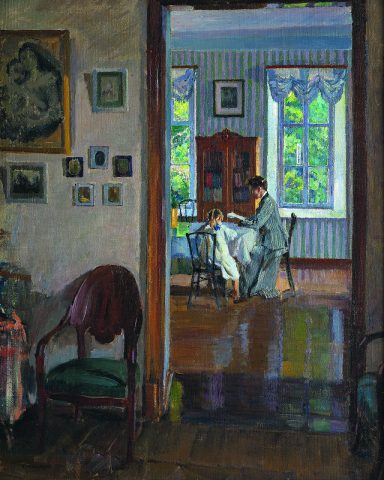

— Дорогой, обрати внимание, какой уютный интерьер на картине Сергея Виноградова «В доме»! Как мне нравятся эти обои в вертикальную полоску! А мебель какая — прелесть! Двустворчатый шкаф со стеклянными дверцами, кресло в стиле ампир, венские стулья. Давай так же оформим дом!

— Дорогой, обрати внимание, какой уютный интерьер на картине Сергея Виноградова «В доме»! Как мне нравятся эти обои в вертикальную полоску! А мебель какая — прелесть! Двустворчатый шкаф со стеклянными дверцами, кресло в стиле ампир, венские стулья. Давай так же оформим дом!

— Леночка, ты даже здесь, в Калужском музее изобразительных искусств, умудрилась найти идею для ремонта. Но должен признать, мне она нравится. Картина написана в 1910 году, а интерьер выглядит актуально. И посмотри, в гостиной на картине, как у нас в столовой, висит репродукция итальянского шедевра. Как же он называется-то, из головы вылетело... Ты не помнишь?

— Помню, конечно! Сейчас... Мадонна, мадонна...

— Сикстинская. «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти. Извините, что вмешался в разговор.

— Что вы, какие извинения, спасибо большое, что подсказали! Так мучительно, когда хочешь что-то вспомнить и не получается.

— А мне так приятно, что хозяева дома, который изобразил Виноградов, выбрали для украшения гостиной ту же работу Рафаэля, что и мы! Вы не знаете, что они были за люди?

— Знаю. На картине мы видим старинную дворянскую усадьбу Головинка в Орловской губернии. В конце девятнадцатого века поместье досталось в наследство Елене Свербеевой, в замужестве Мамонтовой. Вот она на полотне Сергея Виноградова. Художник изобразил Елену Дмитриевну сидящей за столом рядом с дочерью Софьей.

— Какая благородная осанка у хозяйки усадьбы!

— Да, в благородстве этой женщине не откажешь! И проявлялось оно не только во внешнем облике. Меценатка, любящая и ценящая живопись, обустроила в Головинке творческую дачу для художников. Здесь было создано немало шедевров.

— И всё-таки на самом видном месте Елена Дмитриевна повесила работу Рафаэля, а не кого-нибудь из своих соотечественников и современников.

— Усадьба была богата картинами русских художников. Просто Сергей Виноградов выбрал такой ракурс для своей работы, чтобы зрители видели — в гостиной у Мамонтовых висит «Сикстинская Мадонна». Картина итальянского живописца считалась в России своеобразным эталоном красоты и чистоты. Художник хотел подчеркнуть, что хозяева Головинки ценят по-настоящему прекрасное.

— И ему это удалось! Прекрасное окружает маму с дочкой, сидящих за столом, накрытым белоснежной скатертью. Их дом залит солнечным светом, он полон предметов искусства. А ведь, наверное, это счастье продлилось недолго. Я боюсь предположить, что произошло с Еленой Дмитриевной Мамонтовой и ее дочерью Софьей после социалистической революции.

— Да, им досталось после переворота 1917 года. Мамонтовы покинули Головинку, когда революционеры стали грабить и жечь соседние имения. Жили в Туле. В 1923 году Софья вышла замуж за переводчика Олега Волкова. Спустя пять лет Олега Васильевича арестовали, и для него потекли десятилетия тюрем и лагерей. На семью легла печать «врагов народа». Софью Всеволодовну выселили из Москвы, она лишилась возможности устроиться на работу. Затем на пять лет осудили и её саму. Супруги виделись урывками между арестами. Двоих детей, рождённых в этом браке, растила бабушка, Елена Дмитриевна. Чтобы прокормить внуков, вчерашняя помещица и меценатка нанималась домработницей.

— Вот ведь как жизнь перевернулась у людей! Интересно, смогли они в жёстких условиях сохранить чистоту души?

— На ваш вопрос ответил Дмитрий Сергеевич Лихачёв, лично знакомый с Мамонтовыми. Академик сказал, что через тюрьмы и несчастья эти женщины пронесли солнечный свет своих сердец.

— Этим светом полна и картина Сергея Виноградова «В доме». Художник запечатлел главное богатство Мамонтовых, которое не смогли у них отнять.

«Картину Сергея Виноградова „В доме“ можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств».

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема