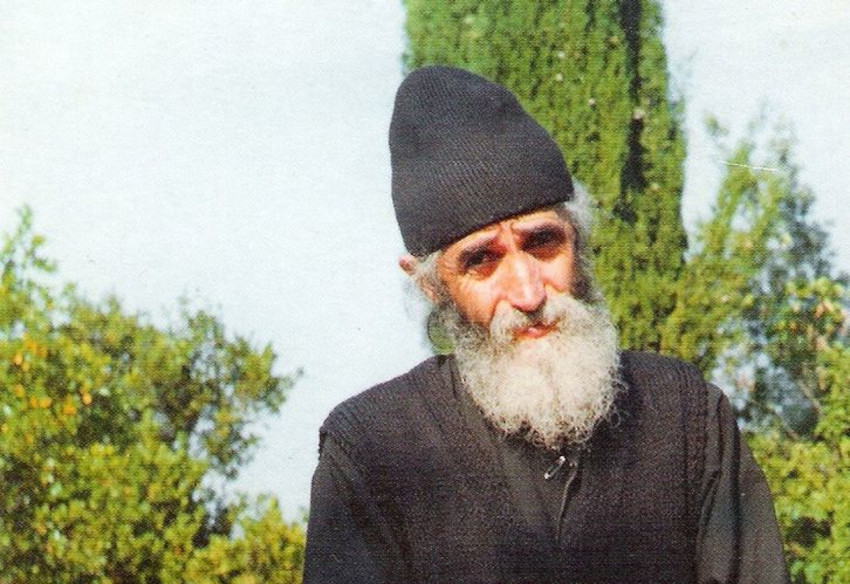

Преподобный Паисий Святогорец говорил, что семья — одна из главных ценностей в человеческой жизни. Подвижник и святой ХХ века, афонский старец, к которому за духовной поддержкой съезжались люди со всего мира, с большой и трепетной любовью относился к своей собственной семье — родителям, братьям и сёстрам.

Арсений, как нарекли будущего святого при крещении, родился в большой греческой семье Продромоса и Евлампии Эзнепидис. Они жили в Конице — маленьком городке на склоне горы. Продромоса избрали главой комиссии по распределению домов и земельных участков между переселенцами. Он легко мог бы выбрать себе лучшие дом и землю. Но поступил иначе: сначала распределил имущество между земляками, а для себя и своей семьи взял последнее из того, что осталось. Жили они небогато, но их дом всегда был открыт для тех, кто нуждался. Почти каждый день маленький Арсений видел, как его мать раздаёт милостыню нищим. В тяжёлые годы оккупации, когда войска фашистской Германии вторглись в Грецию, Евлампия пекла хлеб и раздавала его голодающим. Эти поступки родителей стали первыми и самыми важными уроками добра, милосердия и любви к ближнему — говорил позже преподобный Паисий Святогорец.

Родители будущего святого посещали церковь, и дома тоже постоянно молились. Детям они читали жития святых. Арсений слушал с горящими глазами: ему так хотелось быть похожим на тех, о ком с таким почтением рассказывали его родители! Однажды, подражая монахам-пустынникам, он забрался на вершину высокой скалы и просидел там до наступления темноты. Возвращаясь домой, Арсений ждал нагоняя от матери. Но Евлампия, хоть и волновалась из-за долгого отсутствия сына, встретила его с ласковой улыбкой. «Мамино благородное, великодушное поведение исправляло меня больше, чем отцовская строгость», — вспоминал позднее преподобный Паисий Святогорец. Образ терпеливой и любящей матери, говорил он, должен для каждого быть примером того, как прощать, терпеть или вовсе не замечать ошибок ближнего.

На любовь своей семьи Арсений отвечал такой же искренней любовью. Однажды, когда отец и мать работали в поле, вдруг разразился ливень с грозой. Арсений не на шутку забеспокоился: каково сейчас родителям? Он позвал младшего брата и сестру, и все вместе они стали молиться за папу и маму. Через несколько минут дождь прекратился!

Как-то раз старшие братья отмечали у соседей праздник и вернулись домой очень поздно. Чуть свет надо было выходить на работу в поле. Арсению стало жалко братьев. Утром он не стал их будить, и пошёл в поле один. Работал за троих, пока те не проснулись и не пришли на подмогу. И хотя было тяжело, Арсений чувствовал необыкновенную радость.

Он очень сильно любил свою семью. И хотя с самого детства мечтал о монашестве, несколько раз откладывал постриг, видя, что родители, братья и сёстры нуждаются в его помощи. А став монахом и подвижником, никогда не забывал родных, и говорил: «Любовь к людям начинается с любви к семье».

«Как праздновать Новый год?» Протоиерей Алексей Батаногов, Максим Аншуков, Ольга Цой

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Батаногов, лидер музыкальной группы «Ключевая» Максим Аншуков и филолог, кандидат искусствоведения Ольга Цой говорили о христианском отношении к празднованию Нового года. Как отмечать этот праздник, если по церковному календарю еще идет Рождественский пост, как найти баланс между всеобщей радостью и подготовкой к встрече грядущего Рождества Христова и какие появляются новые традиции встречи Нового года в церковной среде.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.

Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.

Все выпуски программы Актуальная тема

28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.

О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.

Когда мы готовимся к Рождеству Христову, конечно, мы не имеем возможности ходить при обычной повседневной жизни каждый день в храм на богослужение. Но на воскресную службу, на Малую Пасху, всегда мы выбираемся, и поэтому на богослужениях перед Рождеством Христовым в воскресные дни мы начинаем вспоминать тех людей, которые послужили Рождеству Христову, — ветхозаветных праведников.

Однако не все знают, почему же есть Неделя отцов, а есть Неделя праотцов. На самом деле, это особенности нашего русского перевода. Ведь в древности была единая, очень длинная служба, которая, при дополнении её к обычным воскресным богослужебным текстам, она превращалась в богослужение такой длины, что в монастырях-то, может, кто-то бы и выстоял, а обычный работающий человек не имел такой возможности.

И поэтому эту службу поделили на две части. И часть стали совершать не в воскресенье перед Рождеством, а ещё на одну неделю раньше. Эта служба называлась служба Недели, Неделя та, которая перед Неделей святых отцов. В греческом языке есть артикли, которые помогают понять эту чёткость. А в русские тексты, уже в славянские, как-то перебралось, что Неделя, которая перед отцами, и стали вот загадочные праотцы.

На самом деле, дорогие братья и сёстры, и праотцы, и отцы — это одни и те же люди. Это те святые, которые послужили пришествию Христа в мир, подготовке этого пришествия. Тем не менее, поскольку богослужебные песнопения, поделённые на два воскресенья, всё равно построены в хронологическом порядке, то в это первое воскресенье мы будем вспоминать самых первых ветхозаветных святых, начиная с покаявшегося праотца Адама.

Все выпуски программы Актуальная тема