«Апостол Павел». Рембрандт (1606–1669)

Евр., 308 зач., III, 5-11, 17-19.

Глава 3.

5 И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить;

6 а Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.

7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,

8 не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне,

9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет.

10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;

11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.

17 На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?

18 Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных?

19 Итак видим, что они не могли войти за неверие.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Современные исследователи Нового Завета утверждают, что Послание к Евреям не принадлежит апостолу Павлу. В пользу такой точки зрения существует множество аргументов. Да и некоторые из древних отцов также не признавали апостола Павла в качестве автора этого послания. Но, конечно, вопрос об авторстве вторичен, важно же то, что Послание к Евреям признавалось всеми как авторитетный текст. Если в отношении авторства могут быть споры, то в отношении содержания этого послания ни у кого не возникало вопросов: оно принималось и принимается всеми и повсюду без каких-либо оговорок.

Более того, в Послании к Евреям есть те мысли, которые можно найти и в других посланиях апостола Павла, в тех из них, принадлежность которых апостолу Павлу никем и никогда не подвергалось сомнению. В сегодняшнем фрагменте тоже есть такие мысли. К примеру, утверждение автора послания о том, что христиане, при соблюдении некоторых условий, являются домом Божиим: «Дом же Его — мы, если только дерзновение и упование [...] твердо сохраним до конца». Схожую мысль можно встретить и в Первом послании к Коринфянам: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Смысл этих утверждений понятен вне зависимости от контекста каждого из них: жилище Бога, место Его обитания — это не что-то внешнее по отношению к человеку, это сам человек. Отсюда можно вывести вполне очевидное следствие: человек является высшей ценностью, ведь он способен быть местом обитания Святого Духа, и, если следовать Посланию к Евреям, Самого Бога. Преподобный Макарий Египетский выразил эту мысль такими словами: «Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище Себе, чтобы вселяться и упокаиваться в теле его, как в доме Своем, имея прекрасною невестою возлюбленную душу, сотворенную по образу Его». Условие пребывания Бога с человеком выражено очень просто: «если только дерзновение и упование [...] твердо сохраним до конца».

Конечно, звучит это все сколь возвышенно, столь же и туманно с точки зрения практических выводов. Здесь нам на помощь приходит святитель Иоанн Златоуст. Он не вдавался в высокое богословие, он сосредоточился на практике и сказал такие слова: «Если же мы спасаемся в надежде и ожидаем в терпении, то мы не должны скорбеть о благах настоящих и беспокоиться о тех, которые обещаны в будущем». Это, пожалуй, самое сложное в христианстве: верить, надеяться, терпеть и ожидать несмотря ни на что. У святителя Иоанна есть в этой связи и еще одна крайне неудобная и непопулярная мысль: «не будем смущаться; пусть никто не сетует, видя порочных людей благоденствующими. Здесь нет воздаяния ни пороку, ни добродетели; а если иногда и бывает (воздаяние) пороку и добродетели, то не по достоинству их, но слегка, как бы в предвкушении суда, чтобы неверующие воскресению образумились здесь хотя бы таким образом. Потому, когда мы увидим порочного богатым, не будем падать духом; когда увидим добродетельного страждущим, не будем смущаться, — потому что там венцы, там и наказания».

Порадовать детей из малоимущих семей в рамках акции «Мечта на Рождество»

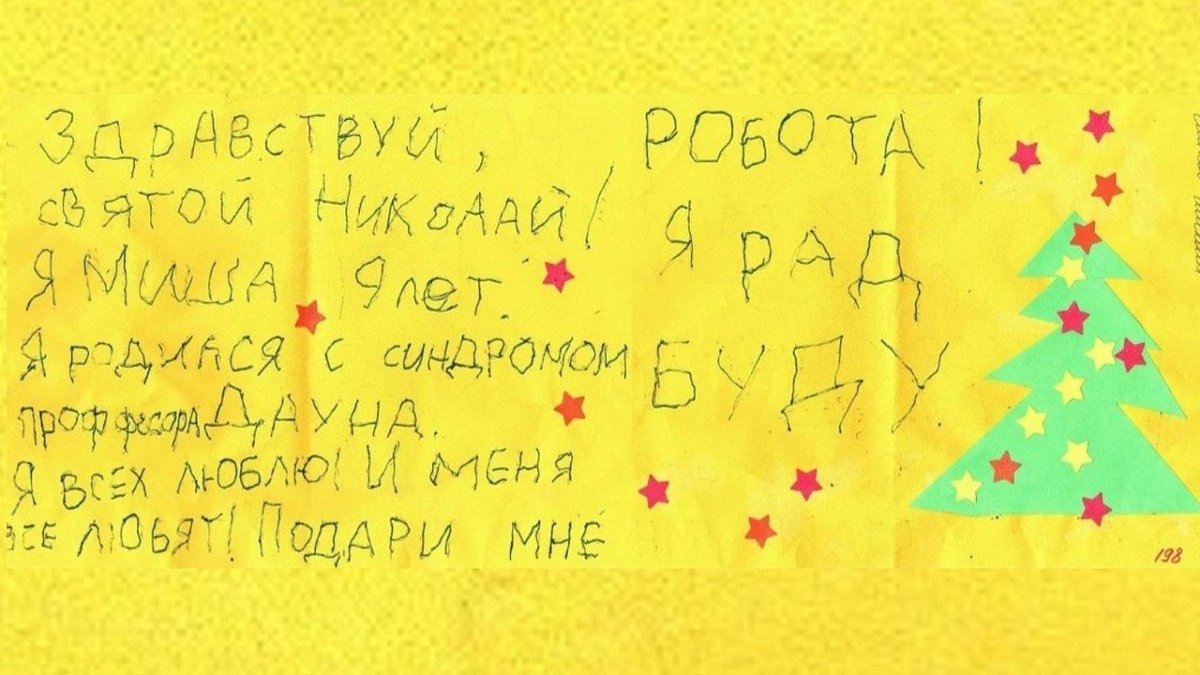

Перед Новым годом и Рождеством в православной службе помощи «Милосердие Казань» работает настоящая праздничная почта. В рамках акции «Мечта на Рождество» сюда со всего Татарстана стекаются письма с пожеланиями от детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации. Многие из них адресованы святому Николаю Чудотворцу, ведь он любил ближних и посильно помогал нуждающимся. Дети искренне верят в чудо и в то, что их просьбы по молитвам святого Николая не останутся без ответа. Сотрудники православной службы «Милосердие Казань» стремятся сделать так, чтобы радость вместе с подарками пришла в каждый дом.

Ваня и Маша Долговы мечтают о коньках и удобном кресле для учёбы. Дети из большой семьи Коноваловых очень ждут велосипед — один на всех, для общих игр и веселья. Маленькая Кира попросила в подарок набор парикмахера, а её старший брат Даниил — наушники.

Всего подарков ждут почти 700 детей. И если вы хотите совершить для кого-то из них доброе дело, присоединяйтесь к акции «Мечта на Рождество». Сделать это можно по-разному. Например, поддержать общий денежный сбор на сайте службы «Милосердие Казань». Самостоятельно исполнить пожелание конкретного ребёнка, либо помочь в подготовке и доставке подарков. Больше узнать о рождественской акции и всех вариантах участия в ней можно на сайте службы. Наполним эти предпраздничные дни добром и милосердием!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поможем детям и взрослым добраться до места лечения

«Билет, надежда, жизнь» — так называется проект фонда «Мои друзья». Он создан в поддержку тех, кто нуждается в медицинской помощи, но не имеет возможности добраться до места лечения и реабилитации.

10-летний Кирилл вместе с семьёй живёт в городе Нижний Тагил. В силу болезни многие действия даются подростку сложнее, чем другим. Ежедневно своим трудом, терпением и упорством Кирилл подтверждает, что он — настоящий отважный боец, который изо всех сил стремится к нормальной самостоятельной жизни. К примеру, раньше он не мог ходить, а сегодня делает шаги с поддержкой.

Кирилл учится во втором классе, правда пока дистанционно. Но когда он будет уверенно стоять на ногах, у него появится возможность ходить в школу вместе со всеми.

По рекомендации врачей Кирилл проходит реабилитацию несколько раз в год. Каждая поездка для него — это шанс стать более здоровым и крепким. На оплату лечения и проезда у родителей уходит много средств, и билеты на поезд или самолёт от фонда «Мои друзья» для них — большая помощь.

В рамках проекта «Билет, надежда, жизнь» фонд запустил акцию. Вы можете принять в ней участие и подарить «мили надежды» детям и взрослым, которые спешат на лечение. Арифметика простая: каждые 10 рублей — 1 миля пути. На странице акции есть возможность увидеть сколько примерно миль составляет дорога из разных регионов России до Москвы, куда чаще всего необходимо попасть подопечным. Каждый шаг, каждый перевод, каждая миля — часть большого пути к жизни.

Поддержите акцию и подарите людям возможность вовремя добираться до места лечения!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«С.С. Аверинцев». Егор Агафонов

Гостем программы «Светлый вечер» был редактор издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов.

Разговор шел о знаменитом филологе, культурологе Сергее Сергеевиче Аверинцеве, о его приходе к Богу в советские годы и как своей работой он начал свидетельствовать о Христе. Его открытые лекции были наполнены христианскими смыслами и собирали полные аудитории. У него было благословение произносить проповеди в храме, к ним он тщательно готовился и они также вызывали большой интерес. Кроме того, мы говорили о идущей сейчас работе по изданию полного собрания сочинений С.С. Аверинцева.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер