С 14 по 26 сентября в Выставочном зале Товарищества живописцев МСХ проходит выставка русского живописца Сергея Вознесенского «Образ времени».

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

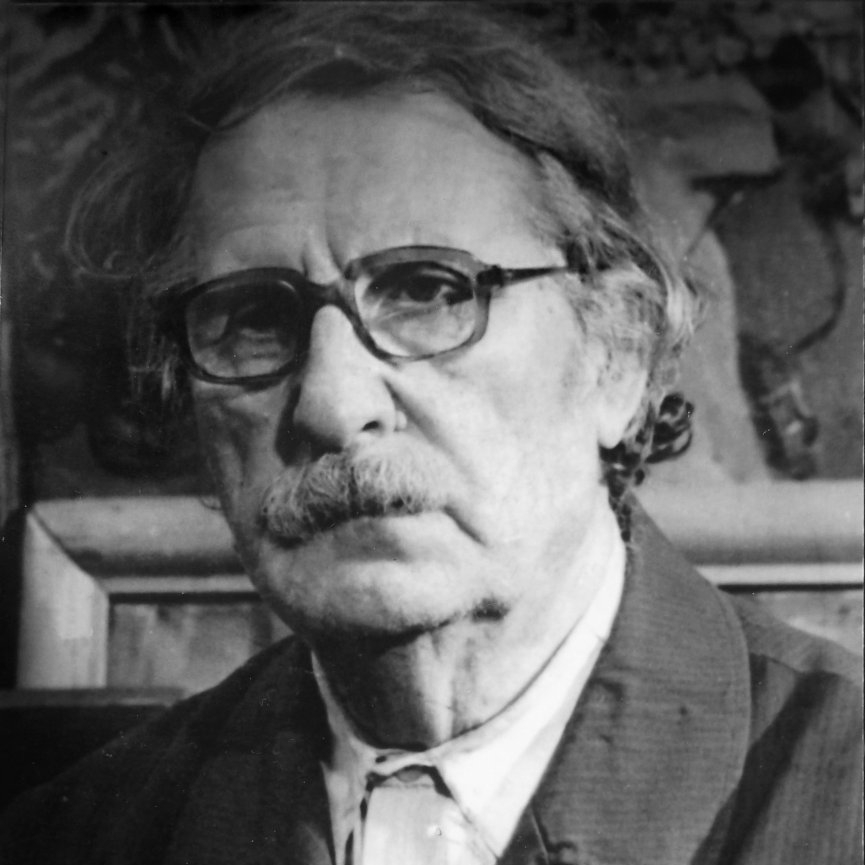

Жизнь русского живописца Сергея Вознесенского (1913 — 1990) оборвалась на следующий же день после операции на ноги. «Как же я теперь буду стоять у мольберта...», — сказал он своей дочери Татьяне перед самой смертью.

Через тридцать лет после кончины художника семье удалось организовать его персональную выставку, о которой он очень мечтал. Но отсутствие «пробивных» свойств, бюрократизм советской эпохи не позволили осуществить эту мечту при жизни. А она у Сергея Леонидовича была нелегкой. Голод и скитания, война и лишения, болезни и потери. В мирное время — идеологическое давление, принуждение к созданию портретов вождей, ограничения, наложенные выставкомами и худсоветами.

И даже после смерти горькая судьба послала отголосок — большая часть картин Сергея Вознесенского погибла при пожаре. Но творчество Сергей Вознесенского свободно от несчастий. Его живописные работы спокойны и светлы. Тут и проснувшийся утром на даче внук, и крохотная внучка у самовара на летней веранде, дети у аквариума, цветы, сорванные на прогулке. Любовь к жизни, тонкое художественное видение действительности и крепкое мастерство легли в основу его творений, написанных в духе позитивного реализма.

Среди работ Сергея Вознесенского много красивых натюрмортов крестьянской тематики. Хлеб, ягоды, овощи с грядки, корзины, деревянный стол. Так он выразил свое уважение к жизни. Что бы в ней ни происходило, а хлеб — всему основа. Взглядом настоящего художника видел Сергей Леонидович и русскую природу. Пейзажи и этюды, казалось бы, без сюжета: мокрое полк, мостик через лесной ручей, брошенная лодка на берегу — в этом нет высоких смыслов, но есть изначальная красота бытия.

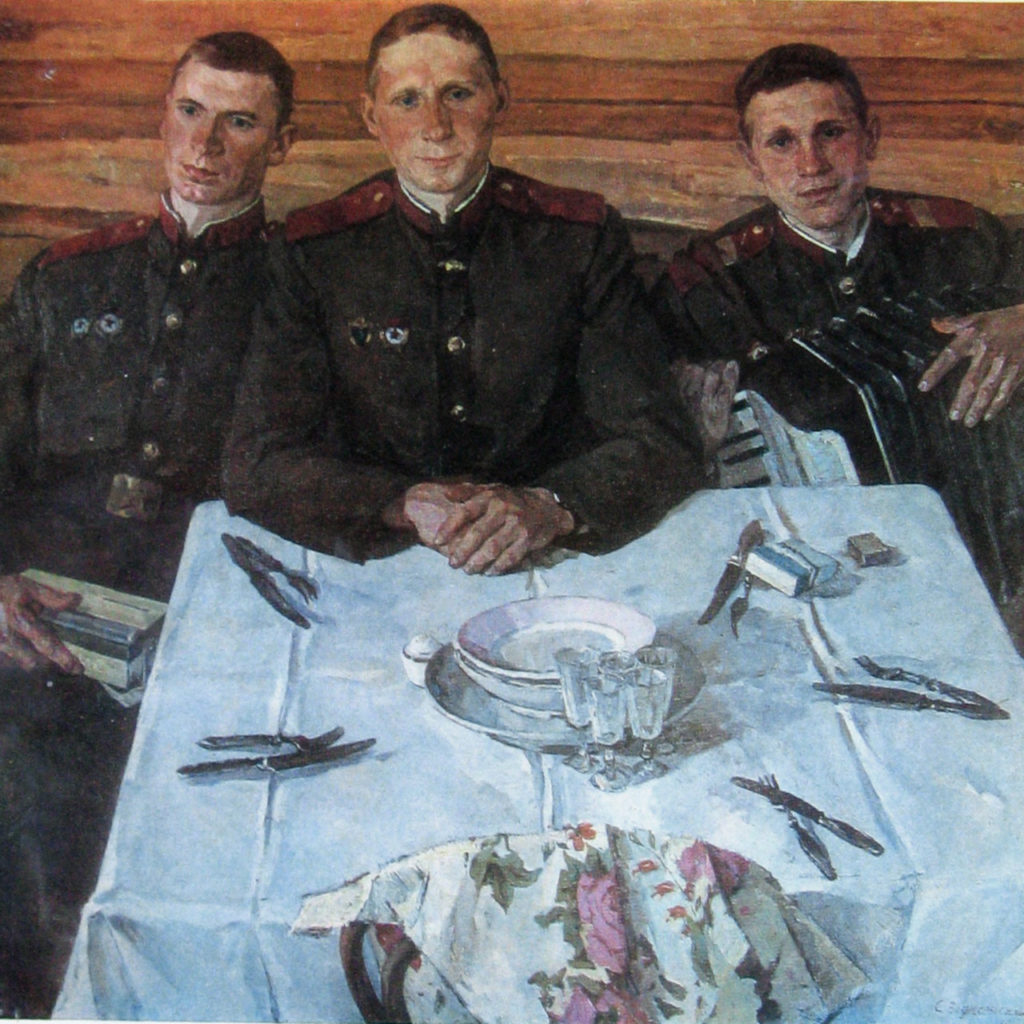

Будучи фронтовиком, Сергей Вознесенский часто рисовал солдат в мирной обстановке. Так, однажды, из таманской дивизии к нему на дачу, в мастерскую, прислали трех срочников. «Это были простые ребята из глубинки, — вспоминает дочь художника Татьяна Сергеевна, — но они так подружились, и папа так полюбил этих балагуров, что уже после службы они не раз навещали его долгие-долгие годы».

Последняя большая работа Сергея Вознесенского — «Изгнание». На ней изображен священник, изгоняемый из собственного дома тройкой ГПУ. Эта картина — и итог осмысления жизненных ценностей и реальная история, которая произошла с родным дедом художника, священником отцом Василием Вознесенским, служившем в селе Архангельское под Воронежем и погибшем без крова в первые дни после настигнувшей его беды. Картина «Изгнание» хранится в музее «Кадашевская слобода» при храме Воскресения Христова в Кадашах в Москве, а сегодня также представлена на выставке в галерее МСХ.

Сергей Леонидович планировал писать и дальше на тему веры, еще запретную в 80-х. Задумал картину под названием «Явление Христа на зоне» и даже сделал набросок, изобразив Спасителя на кресте в окружении троих заключенных в разных позах и состояниях, находящихся как будто на пути к вере. Но на холст так и не успел перенести...

«Имя фронтовика и большого художника, прошедшего большие испытания, вписано в историю искусства. Ученик Владимира Фаворского, Игоря Грабаря, Николая Ульянова, Ивана Чекмазова, Георгия Ряжского и Григория Шегаля, большой художник и обладатель большой человеческой души Сергей Леонидович Вознесенский интерпретировал жизнь на полотнах и и точно, и совестливо, и сострадательно. Это отличает живописцев ушедшей эпохи», — сказал, открывая выставку, художник Александр Андрианов, член правления МСХ.

По словам специалистов, посетивших выставку, она относится к редчайшим, наиболее ценным, ибо работы московских художников старой школы и такого высокого уровня, как правило, собрать нелегко, и они нечасто выставляются в одном месте и в таком количестве.

Всего в историческом зале на Тверской-Ямской представлено более 50 работ Сергея Вознесенского.

Выставка продлится до 26 сентября. Вход свободный.

Омск. Путешествие по городу

Фото: PxHere

Омск расположен на стрелке рек Оми и Иртыша. Город был основан в 1716 году по указу царя Петра Первого для защиты восточных рубежей России от воинственных кочевников. И с начала своей истории служил оплотом православия на сибирских просторах. Одним из первых зданий в русской крепости стала деревянная церковь, посвящённая Сергию Радонежскому. А в 1773 году в Омске построили каменный собор Воскресения Христова. Город ширился и расцветал. К середине девятнадцатого столетия он стал резиденцией генерал-губернатора Западной Сибири. Спустя ещё полвека здесь пролегла железнодорожная магистраль, соединившая Челябинск с Владивостоком. Оказавшись на пересечении водного и наземного стратегических путей, Омск ещё больше упрочил своё экономическое положение. Город прирастал многоэтажными зданиями. Особое великолепие губернскому центру придавали храмы. В конце девятнадцатого века в Омске и его окрестностях их было четыре сотни! В 1895 году город стал центром православной епархии. В двадцатом столетии она пережила разорение, но восстановилась и в 2025-ом отметила своё ста тридцатилетие. Сегодня Омск — один из духовных центров Сибири!

Радио ВЕРА в Омске можно слушать на частоте 90,5 FM

Новый свет (Крым). Путешествие в историю

Фото: PxHere

Поселок Новый Свет укрылся в живописной бухте среди скал на юго-востоке Крыма. В восемнадцатом веке, до присоединения полуострова к Российской империи, здесь было безлюдно. В 1791 году императрица Екатерина Вторая пожаловала эти земли французскому дворянину Бартелеми Галлера. Аристократ назвал своё имение Парадиз, что в переводе означает Рай, и пообещал превратить скалистый берег в виноградную плантацию. Однако, Галлера не смог сдержать обещание — приморский участок, удалённый от проезжих дорог, требовал слишком больших вложений. Виноградарство здесь стало активно развиваться только в конце девятнадцатого века, когда хозяином имения стал князь Лев Голицын. Он дал поместью название Новый Свет и наладил производство шампанского. Хозяин построил в усадьбе два роскошных особняка, в одном из которых разместил домовый храм. Чему был посвящён храм — неизвестно. И его, и весь Новый Свет князь Голицын в преклонном возрасте передал в собственность императору Николаю Второму, оставив за собой лишь право проживания в имении. Лев Сергеевич умер в 1915 году и был погребён в склепе среди виноградников. Захоронение разорили большевики после революции 1917-го. Уничтожили они и домовую церковь Голицинского особняка. Вновь храм в этих местах появился лишь в конце двадцатого столетия. Его построили в посёлке, который образовался в советское время на месте княжеской усадьбы. Сегодня церковь, освящённая во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого — одна из главных достопримечательностей Нового Света.

Радио ВЕРА в поселке Новый Свет в Крыму можно слушать на частоте 105,6 FM

Новосибирск. Путешествие по городу

Фото: Mikhail Pavstyuk / Unsplash

Новосибирск раскинулся на берегах реки Оби в центре Западной Сибири. Это третий по численности город в России и крупнейший в её азиатской части. Дата его основания — 28 декабря 1893 года. В этот день на Обь прибыла группа рабочих, чтобы начать возведение железнодорожного моста для Транссибирской магистрали. Селение, образованное строителями, сменило несколько названий, пока, наконец, в 1903 году не было отмечено на карте как город Новониколаевск. За несколько лет на его территории было построено десять храмов. В 1924 году, уже при советской власти, патриарх Тихон основал Новониколаевскую православную епархию. Спустя два года она изменила своё название вслед за городом — Новониколаевск переименовали в Новосибирск. Епархию возглавил митрополит Никифор (Асташевский). Владыка вдохновлял паству противостоять раскольникам-обновленцам, которые захватывали храмы при содействии безбожной власти. Когда же напасть обновленчества осталась позади, большевики начали уничтожать церкви. Из дореволюционных храмов в городе до наших дней сохранились только три — Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и Покровская церковь. В тридцатые годы двадцатого века они были закрыты, а сейчас вновь действуют. Жителям Новосибирска очень дороги эти старинные храмы. Ведь они помнят город на заре истории, когда он ещё назывался Новониколаевском.

Радио ВЕРА в Новосибирске можно слушать на частоте 94,6 FM