В 1359 году в Великом Но̀вгороде вспыхнул мятеж. Из-за смены главы города – поса̀дника, Но̀вгород раскололся на две части – Софѝйскую и Торго̀вую, разделённые рекой. Мятежники сломали мост через Во̀лхов, убили нескольких боя̀р и готовились вступить друг с другом в непримирѝмую схватку. Плакали женщины, пряча детей, а вчерашние добрые соседи стояли друг против друга и в ярости выкрикивали страшные проклятия. Вдруг словно волна прокатилась по толпе, и смолкли крики. Люди увидели, как немощный старец, бывший архиепископ Новгорода Моисей, уже несколько лет из-за болезни живший на покое за городом, приближается к ним. Услышав о кровопролѝтии, ста̀рец пешком пришел в растрево̀женный город. С крестом в руках он встал на остатки во̀лховского моста и обратился к своим обезумевшим ча̀дам:

В 1359 году в Великом Но̀вгороде вспыхнул мятеж. Из-за смены главы города – поса̀дника, Но̀вгород раскололся на две части – Софѝйскую и Торго̀вую, разделённые рекой. Мятежники сломали мост через Во̀лхов, убили нескольких боя̀р и готовились вступить друг с другом в непримирѝмую схватку. Плакали женщины, пряча детей, а вчерашние добрые соседи стояли друг против друга и в ярости выкрикивали страшные проклятия. Вдруг словно волна прокатилась по толпе, и смолкли крики. Люди увидели, как немощный старец, бывший архиепископ Новгорода Моисей, уже несколько лет из-за болезни живший на покое за городом, приближается к ним. Услышав о кровопролѝтии, ста̀рец пешком пришел в растрево̀женный город. С крестом в руках он встал на остатки во̀лховского моста и обратился к своим обезумевшим ча̀дам:

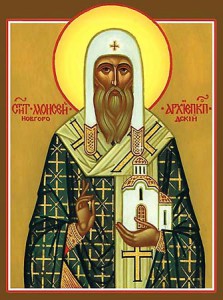

СВЯТИТЕЛЬ МОИСЕЙ:

- Чего вы хотите, дети?

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ:

- Чтобы город наш процветал, хотим изгнать из Новгорода поса̀дника-во̀ра!

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ С ДРУГОГО БЕРЕГА:

- А мы костьмѝ ляжем, но не допустим того! Сами вы воры!

СВЯТИТЕЛЬ МОИСЕЙ:

- Послушайте меня, дети. Кровью ли омо̀ете благополучие Новгорода? Слезами ли вдов и сирот утвердите его? На костях ли братьев ваших построите счастье?! Не гневите Бога вашего, не радуйте диа̀вола!

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ:

- Что же нам делать, отец?!

СВЯТИТЕЛЬ МОИСЕЙ:

- Не вступайте в бой, дети, чтобы не пришло разорѐние на Новгород и не опустело место сиѐ. Разойдитесь с миром, и пусть по пять человек с каждой стороны придут ко мне в монастырь для переговоров.

Враждующая толпа разошлась. Благодаря посрѐдничеству епѝскопа, противники смогли договориться, и Новгород был спасён от междуусо̀бной войны.

…Святѝтель Моисѐй родѝлся в богатой и благочестѝвой семье. В юности он тайно от родителей ушел в монасты̀рь, располо̀женный под Твѐрью. Обеспоко̀енные родственники долго искали юношу, а когда нашли, попросили поселиться поближе к ним. Вняв мольба̀м родны̀х, ѝнок перешёл жить в новгоро̀дский Ко̀лмов монастырь, и по прошествии времени стал его главой. Когда же скончался Новгородский архиепѝскоп, Моисей был поставлен на его место.

В трудные для Новгорода времена занял святѝтель свою ка̀федру. Русь разоря̀ли монгольские по̀лчища, и его епа̀рхия тоже постоянно находилась под угрозой. Толпы нищих, бѐженцев, разбойников стекались сюда из соседних земѐль. Страшные пожары несколько раз опустошали город. Монашеская же душа Моисея искала тишины. К тому же, он сильно болел, и, после пяти лет епѝскопского служѐния, он ушел на покой в любимый Ко̀лмов, желая оставить все дела и служить одному только Богу. Ища более полного уединения, спустя пять лет он переселился на противоположный, пустынный берег реки Во̀лхов. Но и туда к святителю начали стека̀ться люди, ища совета и утешения. Так возник Деревянѝцкий монастырь.

Двадцать лет Моисей провел в молитве и уединении, но когда скончался архиепископ Новгородский Василий, снова пожалел осиротевших новгородцев и вернулся к управлению епархией. Больше всего усилий Владыка направлял на просвещение вверенной ему па̀ствы. Его стараниями были собраны писцы̀, которые переписали множество книг, главным образом богослужѐбных. Да и сам архиепѝскоп не уставал проповедовать, бороться с ложными учениями и язы̀ческими традициями, все еще сохранившимися в народе. Например, во время ва̀рки кваса или меда, новгоро̀дцы стучали по бочкам, призывая в помощь язы̀ческих божко̀в. Узнав об этом, святѝтель Моисей собрал на площади весь город, объяснил им, что такой обычай несовместим с христианством. И все новгородцы целовали крест, обещая, что впредь так делать не станут.

Чувствуя, что здоровье его совсем подорвано, архиепископ спустя время отправился на покой. Но немедленно вернулся к пастве, узнав, что в его любимом Новгороде может пролиться большая кровь. Лишь его вмешательство смогло остановить разбушевавшихся жителей, уже готовых убивать друг друга.

Даже после телесной смерти Новгородский архиепископ продолжил заботиться о своей па̀стве – известны случаи, когда Святитель являлся буйным новгородцам, чтобы снова вразумѝть их. И теперь уже точно никакие телесные болезни и немощи не могли ему в этом помешать.

Генетический анализ для Платона Прудникова

В свои 11 лет Платон совсем невысокого роста. У подростка редкое заболевание, которое встречается у одного ребёнка из тысячи. Оно не даёт Платону нормально расти и развиваться физически, а ещё лишает его активной жизни. Ноги быстро устают и начинают болеть, поэтому долгие прогулки с друзьями для него недоступны. И всё же Платон смотрит на мир не с грустью, а с любопытством, ведь в нём столько интересного! Ему нравится узнавать про космос, планеты, звёзды и галактики. Он может часами увлечённо рассказывать об этом другим...

Сейчас в жизни Платона наступил важный и во многом определяющий этап. Подростку необходимо пройти генетическое исследование. Оно поможет врачам определить точную причину болезни, даст прогноз на будущее и, главное, возможность составить правильный и эффективный план лечения.

Для семьи Платона, в которой все силы и ресурсы уходят на постоянную реабилитацию, сумма такого исследования слишком высока. Поэтому на помощь пришёл благотворительный фонд «Страна-детям» и открыл для подростка сбор.

Платон мечтает больше времени проводить с друзьями и гулять без боли. И чтобы это желание воплотилось в реальность, нужна ваша поддержка. Принять любое посильное участие в сборе можно на сайте фонда «Страна — детям».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Таинства Крещения и Миропомазания». Священник Антоний Лакирев

Гостем программы «Светлый вечер» был клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке священник Антоний Лакирев.

Разговор шел о таинствах Крещения и Миропомазания, об их истории и значении. О том, как правильно подготовиться к Крещению, о роли крестных, как совершается крещение, и почему сегодня таинства Крещения и Миропомазания чаще всего совершаются вместе.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти бесед о значении и истории появления семи таинств Церкви.

Первая беседа со священником Антонием Лакиревым была посвящена таинству Евхаристии (эфир 08.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Федором Бородиным была посвящена таинствам Покаяния и Соборования (эфир 09.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

Волонтёры-медики для «Благотворительной медицины»

«Благотворительная медицина» — это волонтёрский проект, созданный несколько лет назад медиком Валерией Пинигиной. Участники проекта — люди разных медицинских профессий, которые в свободное от работы время приходят на помощь тем, о ком некому позаботиться, у кого нет документов и денег, кто лишился дома и оказался на улице. Кроме этого, доктор Лера, как ласково зовут её подопечные, вместе с волонтёрами регулярно выезжает на Донбасс. Там в рамках проекта «На стороне жизни» они заботятся о беременных женщинах и мамах с детьми. Консультируют их по вопросам здоровья, оказывают психологическую и гуманитарную помощь.

Больше года назад Валерии Пинигиной написала Алёна, мама троих детей. Её семья живёт в той местности, куда порой не доезжает даже скорая. В то время Алёна находилась в положении. Беременность протекала сложно, поэтому женщине была необходима помощь врачей. Благодаря волонтёрам-медикам здоровье мамы оказалось вне опасности. Сегодня Алёна сама трудится в «Благотворительной медицине» — координирует работу проекта в прифронтовых зонах.

Помощи там ждут многие семьи. Задачи у волонтёров самые разные. Например, недавно им удалось вывезти в Москву трёхмесячную девочку с пороком сердца. В столице малышке провели срочную операцию, и сейчас она чувствует себя хорошо.

В «Благотворительной медицине» всегда нужны врачи разных специальностей. Присоединиться к проекту можно из любой точки страны — консультировать выездную бригаду и подопечных онлайн. Если вы готовы помогать семьям Донбасса, делиться своим временем и опытом, свяжитесь с командой «Благотворительной медицины».

Контакты есть в официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов