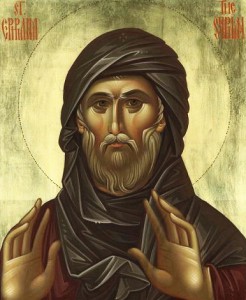

Преподобный Ефрем Сирин - автор особой покаянной молитвы, знакомой всем, кто хоть раз посещал церковь в Великий пост. Знакома она и любителям русской классической поэзии по знаменитому стихотворению Пушкина "Отцы пустынники и жены непорочны". Поэт пишет о молитве Ефрема: "Но ни одна из них меня не умиляет,

Преподобный Ефрем Сирин - автор особой покаянной молитвы, знакомой всем, кто хоть раз посещал церковь в Великий пост. Знакома она и любителям русской классической поэзии по знаменитому стихотворению Пушкина "Отцы пустынники и жены непорочны". Поэт пишет о молитве Ефрема: "Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста..."

Благодаря этой молитве и многим другим своим сочинениям, сочетающим в себе духовный опыт с высокой поэтичностью, Ефрем Сирин известен всему христианскому миру как учитель покаяния. Но сначала ему самому пришлось учиться этому важнейшему из христианских искусств.

Ефрем родился в начале 4 века на Востоке, в Мессапотамии. Большую часть своей жизни он тут и провёл, только незадолго до смерти перебрался в греческую Эдессу, где получил возможность общаться со многими блестящими богословами.

Непростым был его жизненный путь. В юности Ефрема выгнал из дома отец. Различные жизнеописатели святого по-разному толкуют этот факт: кто-то пишет, что юноша имел отвратительный вздорный характер, а кто-то - что его отцом был языческий жрец, и он возненавидел сына за его христианское мировоззрение. Как бы то ни было, Ефрем отправился скитаться по стране. Видимо, всё же он вел не вполне благопристойный образ жизни, и, в конце концов, очутился в тюрьме. Правда, обвинили его в краже овец, которую он вовсе не совершал. Но ночью в тюрьме накануне суда он вспомнил всю свою недолгую жизнь. И увидел, что если будет сейчас осужден - это будет вполне справедливым наказанием за все его грехи, совершённые ранее, и оставшиеся безнаказанными. Ефрем дал обет Богу - исправиться, если его оправдают. Вскоре был пойман настоящий вор, и Ефрема отпустили.

Сразу из тюрьмы он отправился в пустыню, чтобы там, в тишине и уединении, молиться Богу, вглядываться свою душу и очищать ее от грехов. Он поступил в ученики к известному аскету Иакову Сирину. Иаков заметив, что его ученик обладает даром слова, поручил Ефрему читать проповеди и учить детей. Вместе с учителем Ефрем ездил на Первый Вселенский собор, где многие с удовольствием слушали его речи.

В пустыне же Ефрем жил в крайней скудости, не желая обременять себя никаким имуществом. Только одна земная вещь была ему интересна - это книги. Он очень много читал, его слог говорит о том, что Ефрем был хорошо знаком и с античными языческими авторами, и с греческими, христианскими. Каждодневно изучая Библию, Ефрем писал комментарии к ней. Результаты его трудов высоко оценили уже современники - во многих церквях Сирии вместе с Пианием читали и толкования Ефрема.

Но более, чем об образованности, он заботился о чистоте своей души. Именно этим своим опытом по очищению души от страстей учитель покаяния щедро делился с окружающими. За его труды Господь дал ему особый дар - его слова имели власть исцелять людские души.

Однажды Ефрем шел по городской улице, и к нему обратилась женщина:

ЖЕНЩИНА:

- Монах, еще не стар и хорош собой. Зачем ты проводишь так уныло свои дни? Пошли, и я научу тебя, зачем нам даются молодость и красота.

ЕФРЕМ:

- Прости, что не сразу ответил тебе, поскольку я не ожидал, что ты заговоришь со мной. Но я охотно пойду с тобой, сестра. Потому что я тоже имею нечто, чему бы хотел научить тебя.

ЖЕНЩИНА:

- Куда же мы пойдем?

ЕФРЕМ:

- Я знаю одно место. Следуй за мной.

И Ефрем привел блудницу на людную городскую площадь.

ЖЕНЩИНА:

- Зачем ты привел меня сюда?

ЕФРЕМ:

- Чтобы здесь совершить грех.

ЖЕНЩИНА:

- Как?! Невозможно это совершить на глазах у всех людей.

ЕФРЕМ:

- Несчастная! Ты стыдишься людских глаз, и не боишься Бога, который видит не только все наши дела, но и все помышления, и будет судить нас за них в последний день?

Охваченная страхом, женщина расплакалась, и пообещала Ефрему исправить свою жизнь. Тогда он проводил ее в монастырь, где она могла чистотой жизни исправить свои прежние падения.

Ефрем Сирин написал около трех миллионов строк - толкования к большинству книг Священного Писания, сочинения против учений еретиков, гимны о рае и вере, о церковных таинствах и праздниках всего года. И до сих пор каждый, кто читает его творения, может испытать ту животворящую силу покаяния, о которой Ефрем столько говорил и молился.

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема