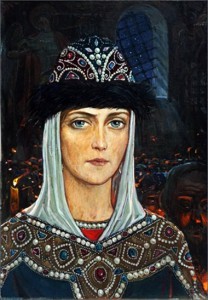

Ефросинья Московская, в миру Евдокия, была дочерью Суздальского князя. Она вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия - который впоследствии за одну из самых славных побед в отечественной истории получит прозвище Донской. Их брак положил конец вражде двух крупных русских княжеств. Евдокия была верным помощником мужу и 22 года разделяла с ним все труды и заботы, подарила 12 детей. Была рядом и в момент великой радости от победы над Мамаем, и в минуты горечи из-за разорения Москвы Тохтамышем. Первая по-настоящему московская святая. Евдокия заявила мужу: «Хочу жить в палатах каменных», - и вырос Кремль из белого известняка, и по нему столица до сих пор именуется белокаменной.

Ефросинья Московская, в миру Евдокия, была дочерью Суздальского князя. Она вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия - который впоследствии за одну из самых славных побед в отечественной истории получит прозвище Донской. Их брак положил конец вражде двух крупных русских княжеств. Евдокия была верным помощником мужу и 22 года разделяла с ним все труды и заботы, подарила 12 детей. Была рядом и в момент великой радости от победы над Мамаем, и в минуты горечи из-за разорения Москвы Тохтамышем. Первая по-настоящему московская святая. Евдокия заявила мужу: «Хочу жить в палатах каменных», - и вырос Кремль из белого известняка, и по нему столица до сих пор именуется белокаменной.

Благоверный князь Дмитрий Донской скончался в возрасте 39 лет. В завещании он наказал супруге «быть всем детям и отцом, и матерью». Дмитрий Донской оставил жене особый удел, где она была полной хозяйкой, и наделил её правом в случае необходимости безотчётно распоряжаться уделами детей. Раньше после смерти мужей княгини уходили в монастырь. Евдокия же была поставлена во главе великокняжеской семьи, что фактически означало встать во главе государства. И она достойно несла это бремя. С помощью святителя Алексия, Митрополита Московского, она сохранила мир в семье и смогла не допустить больших смут в стране. А еще Евдокия занялась строительством. По ее повелению появились в Кремле Воскресенский женский монастырь и Рождественский собор, в Переславле-Залесском - Горицкий монастырь, в Коломне - собор Успения Пресвятой Богородицы.

Работали у неё лучшие живописцы: Даниил Чёрный, Феофан Грек, Андрей Рублёв. Радовалась Великая княгиня, глядя, как вырастают и украшаются храмы. Часто и подолгу смотрела на работу Феофана Грека, расписывавшего Рождественский собор. Счастливо улыбалась, ласково говорила с мастером. И пошли от злых людей разговоры, что, мол, не ради надзора за работой ходит туда княгиня, а ради самого Феофана. Ради него сурьмится и красится, в лучшие одежды обряжается. Злые сказали, глупые повторили, и дошла молва до детей. Сын Юрий не выдержал и укорять начал…

Юрий: Матушка, неладное говорят в народе. Честь великокняжескую ты роняешь.

Евдокия: Негоже, сынок, на мать поклёпы собирать. Но уж коли до того дошло, то смотри!

И Великая княгиня начала снимать богатые одежды. Из-под верхних показались другие, потом ещё и ещё, пока сын не увидел иссохшее от постов и бдений тело матери. Юрий упал на колени.

Юрий: Прости, прости, ради Христа прости, матушка!

Евдокия: Встань, сын. Кто любит Христа, должен сносить клевету и благодарить Бога за это.

Великая княгиня Московская Евдокия Дмитриевна скончалась 7 июня 1407 года. Незадолго до этого она приняла постриг в основанном ею же Вознесенском монастыре под именем Ефросиньи. И так и осталась Московской.

30 мая – день памяти святой Ефросиньи Московской. В ее честь в 2008 году на Нахимовском проспекте был освящён храм. Русская Православная церковь утвердила орден её имени. Ефросинья названа покровительницей Всероссийской демографической программы «Святость материнства». Всего много. А вот житие первой Московской святой до сих пор не написано.

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема