Если сесть на электричку на Курском вокзале, то через два часа будешь уже в Серпухове. Сколько же времени добирался до Серпухова, что за 100 верст от Москвы, инок Варлаам? Полдня, наверное, не меньше. Тогда, в 14 веке, Серпухов был южным форпостом молодого Московского княжества. На высоком берегу Оки стояла тогда мощная деревянная крепость, ограждавшая Москву от набегов монголо-татар. Посланный митрополитом Алексием Варлаам имел одно важное задание – найти подходящее место в окрестностях Серпухова для строительства монастыря.

А началось все с чудесного явления. Услышал митрополит Алексий во время молитвы голос от иконы Богородицы: «Алексие, Алексие, построй монастырь во имя Мое». Он же сказал: «Владычице! Где же будет монастырь во имя Твое? Я не знаю где его построить!». И опять услышал: «В пределах града Серпухова; там возлюбила Я место на спасение многим душам человеческим». Святитель, повинуясь воле Божией, поручает своему келейнику Варлааму отправиться в Серпухов и, отыскав то место, возвратиться с докладом.

1360 год. Москва.

Митрополит Алексей:

Ну, расскажи мне, брат Варлаам, как ты исполнил мое поручение! Отыскал ли ты место для монастыря и каково оно?

Варлаам:

Да, господин мой, есть в окрестностях Серпухова чýдное место на холме, покрытом глухим бором, а под холмом сходятся реки - Ока с Нарой. Решил я на том месте на ночлег расположиться и услышал в ночи звон необычный – будто звенят сосуды железные и медные. И видел я видение чудесное, о котором не могу сейчас сказывать, а только, когда придет час кончины моей.

Митрополит Алексей:

Добро, Варлаам. Видно, угодно Богу на месте том монастырь имети… Но будет тебе от меня еще одно благословение. Поезжай-ка ты, снова в Серпухов и стань строителем того монастыря. А назовется монастырь «Владычним», во имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

Варлаам:

Отче святый, помолись обо мне и совершу все, как ты повелел.

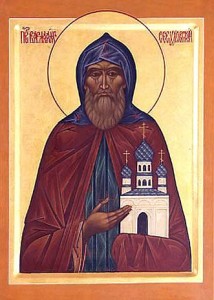

Варлаам был строителем монастыря и руководил братством обители 17 лет. Когда приблизилось время его кончины, он послал к святителю Алексию и просил сказать ему: «Сам ты соорудил монастырь, и церкви сам освятил, молю, и меня погреби своими руками». Святитель поспешил в Серпухов.

Митрополит Алексей:

Вижу, брат Варлаам, призывает тебя Господь к Себе. Но помнишь ли свое обещание, рассказать мне о видении чудесном?

Варлаам:

Страшно мне, господин мой, рассказать такое. А написать не могу – слеп совсем.

Митрополит Алексей:

Принесите трость, чернила и свиток. Да давайте, братия, помолимся усердно!

Как повествует летопись: «Тотчас Варлаам прозрел и начал писать:

- Видел я ангелов, держащих обитель, а в ней храм. В дверях этого храма стоял первосвященник Захария, к которому по ступеням поднималась Святая Дева Мария в сопровождении Своих родителей. Когда Пречистая приблизилась к первосвященнику, он взял Ее и ввел во храм».

5 мая 1377 года Варлаам, простившись с братией, отошел ко Господу. Святитель Алексий совершил над ним обычное погребение.

Варлаам завещал: «Погребите меня так, чтобы я всегда зрел церковь Пресвятыя Богородицы».

Сегодня его святые мощи – там же, перед Введенским собором. Рядом с крестом преподобного Варлаама – никогда не гаснущая лампада. А икона «Введение Пресвятой Богородицы во Святая Святых», написанная по образу видения преподобного Варлаама, в продолжении многих веков является главной святыней монастыря и почитается как чудотворная.

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. О взгляде на исторические события и мировоззрении Богдана Хмельницкого

Сегодня 2 января. В этот день в 1649 году состоялся Триумфальный въезд в Киев гетмана Богдана Хмельницкого.

О его взгляде на исторические события и мировоззрении — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. Об отношении святых к винопитию и людям, злоупотребляющим алкоголем

2 января. Об отношении святых к винопитию и людям, злоупотребляющим алкоголем — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Все выпуски программы Актуальная тема