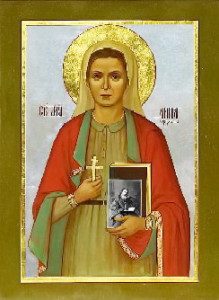

Анна Ивановна Зерцалова родилась в конце 19 века в Москве в семье небогатого дворянина. Девочке дали неплохое образование, в шестнадцать лет она окончила гимназию с правом работать домашней учительницей. Семья придерживалась в воспитании строгих нравственных принципов, но православие здесь воспринималось главным образом с обрядовой стороны. Анна ходила в храм и участвовала в таинствах, но не понимала, зачем это нужно. Ищущая душа девушки томилась, желая постичь смысл жизни. Анна изучала и музыку, и математику, и философию, но ее тоска все усиливалась. Девушкой овладела странная, мучительная апатия.

Анна Ивановна Зерцалова родилась в конце 19 века в Москве в семье небогатого дворянина. Девочке дали неплохое образование, в шестнадцать лет она окончила гимназию с правом работать домашней учительницей. Семья придерживалась в воспитании строгих нравственных принципов, но православие здесь воспринималось главным образом с обрядовой стороны. Анна ходила в храм и участвовала в таинствах, но не понимала, зачем это нужно. Ищущая душа девушки томилась, желая постичь смысл жизни. Анна изучала и музыку, и математику, и философию, но ее тоска все усиливалась. Девушкой овладела странная, мучительная апатия.

Тогда она решила начать работать. Через газету учительница Зерцаалова нашла себе место в семье, проживающей в Ярославской губернии. Анне было страшно расставаться с родительским домом, и она пошла в древний кремлёвский храм в честь Константина и Елены - взять благословение у священника на поездку.

Так случилось, что в этот день Анна встретила в церкви не скучный обряд, а Живого Бога, и эта встреча определила всю её дальнейшую судьбу. Вдруг ей открылся смысл жизни, вернулась детская радость, исчезла апатия, а на ее место пришло горячее желание быть полезной другим людям. Чтобы не засушить в себе этот нежный росток веры, она была готова на все. Помог же совершиться этому удивительному перевороту протоиерей Валентин Амфитеатров, знаменитый московский священник. После недолгой беседы с ним Анна осознала себя христианкой. А отец Валентин стал ей другом и учителем на долгие двадцать лет.

И вот Анна заступила на свое первое рабочее место. Сразу же ей выпали нелегкие испытания. Хозяева дома, в который она была принята на должность учительницы, были атеистами, и, заметив религиозность Анны, стали смеяться над ней. Каждый вечер они устраивали чтения, где изучали антихристианскую литературу. Анна должна была присутствовать на этих вечерах. В храм из семьи, конечно же, никто не ходил, и девушке приходилось одной, пешком, ходить в церковь почти за десять километров. Не соблюдали в семье и пост, и Анне было нелегко организовать свое питание так, чтобы не нарушать церковный устав.

Хозяйка дома не разрешала новой учительнице проводить с ее детьми много времени, и, чтобы занять себя, Анна устроила школу для деревенских ребятишек. Там она бесплатно учила их писать и читать, рассказывала им об устройстве мира. Это доброе бескорыстное начинание так потрясло хозяев Анны, что они переменились к ней. Девушке предоставили лошадей, чтобы она могла посещать церковь. Стали ей готовить и постные блюда. Но жить среди людей, не верящих в Бога, было для нее крайне тяжело. Как только духовник ей позволил, Анна уволилась и вернулась в Москву.

Но и в родном доме девушку ждали испытания. Родители испугались тех перемен, которые произошли с дочерью, и запретили ей встречаться с отцом Валентином. Анне не давали поститься, мешали молиться, и, как могли, препятствовали ей ходить в храм. Разрешилась эта непростая ситуация весьма необычным образом. Девушка тяжело заболела и начала слепнуть, но отказывалась прибегать к медицинской помощи. Только тогда родители были вынуждены обратиться к духовнику дочери. Он строго велел Анне лечиться. Родители же, увидев, что после беседы с батюшкой дочь обратилась к врачам и ей стало гораздо легче, снова разрешили им видеться.

До самой смерти отца Валентина Анна была рядом с ним и записывала его проповеди. Когда же он скончался, духовная дочь стала их публиковать для утешения многочисленных батюшкиных прихожан. Одна богатая женщина купила дом возле кладбища, где был похоронен отец Валентин, и подарила его Анне. Теперь та могла жить так, как давно мечтала. Учить детей, молиться, писать книги, встречать тех, кто пришел помолиться на могилку батюшки. Но эта её счастливая жизнь продолжалась недолго – в стране разразилась революция, начались страшные гонения на христиан.

У Анны отобрали дом, ей запретили преподавать, печатать и раздавать фотографии духовного отца, издавать книги о нем. Скитаясь по друзьям, Анна Ивановна все-таки сумела дописать последнюю, пятую книгу о любимом наставнике. Рукопись книги попала к чекистам, и Анна была арестована за «контрреволюционную пропаганду». Любое упоминание о духовном мире новая власть воспринимала как угрозу для себя.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Как вы относитесь к советской власти?

АННА ЗЕРЦАЛОВА:

Я отношусь к ней безразлично. Но считаю, что советская власть плохо относится к своим верующим гражданам и ущемляет их права.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Значит, вы признаете себя виновной в контрреволюционной агитации?

АННА ИВАНОВНА:

Нет, не признаю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Но как тогда расценивать вашу издательскую деятельность?

АННА ИВАНОВНА:

Я просто хотела рассказать о человеке, который принес много пользы русским людям, проповедуя им слово Божие.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Кто помогал вам печатать его фотографии и издавать книги?

АННА ИВАНОВНА:

Имена этих людей я назвать не могу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Вы отказываетесь сотрудничать с советской властью?

АННА ИВАНОВНА:

Я учитель, и готова работать в советской школе, учить детей. Но предавать я никого не буду.

Во время допроса выяснилось, что Зерцалова собирала документы для канонизации Валентина Амфитеатрова. А, поскольку при советской власти это было невозможно, Анна Ивановна была вынуждена признать, что ждала падения этой власти. По решению тройки НКВД она была признана виновной и приговорена к расстрелу.

Анна Ивановна спокойно и мужественно выслушала приговор. Она шла не умирать. Она шла навстречу тем, кого любила, в ту страну, которую теперь по праву могла называть своей Небесной Родиной.

Димитровград. Спасо-Преображенский кафедральный собор

Одно из самых красивых зданий в исторической части Димитровграда Ульяновской области — Спасо-Преображенский собор. Его построили в 2007 года на том самом месте, где в девятнадцатом веке стояла церковь Святителя Николая. Никольский храм много лет служил центром общественной жизни православных. Здесь действовали школа и библиотека. В день памяти святителя Николая, 19 декабря, близ храма устраивали ярмарку, на которую съезжалось множество гостей из окрестных деревень. Празднование совершалось каждую зиму вплоть до революции 1917 года. Безбожники, захватившие власть в России, закрыли Никольскую церковь, а в 1939-ом — снесли. Там, где она стояла, устроили парк. А через шестьдесят лет верующие получили разрешение возродить утраченную святыню. Первые молебны служили под открытым небом на месте снесённой церкви. В двухтысячном году в парке поставили часовню в честь Казанской иконы Божией Матери. А ещё через семь лет возвели собор, посвящённый празднику Преображения Господня. В 2012 году Димитровград стал центром православной епархии, а Спасо-Преображенский собор — её главным храмом.

Радио ВЕРА в Димитровграде можно слушать на частоте 97,1 FM

«Зимний лес»

Фото: Dave Hoefler/Unsplash

Когда заходишь под своды заснеженных лесных деревьев, словно попадаешь в сказку. Стоишь заворожённый среди разлапистых, покрытых белым покровом ветвей и слушаешь тишину. Какое разнообразие форм, какие причудливые сочетания красок: зелёных платьев елей, бурых и бежевых стволов и голубоватого снега. Как всё в Божием мире органично и гармонично! В сердце сама собой рождается песнь благодарения Творцу, Который как Отец трогательно печётся о Своём творении... Господи Иисусе Христе, слава Тебе!

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Псков. Путешествие по городу

Фото: PxHere

Псков расположен у западных границ России, на стрелке рек Пскова и Великая. Это один из самых древних русских городов — он основан в начале X века. В «Повести временных лет» он упомянут как родина равноапостольной княгини Ольги. Согласно летописям, в одиннадцатом столетии город принадлежал Киевской Руси, с двенадцатого по четырнадцатый век был частью Новгородской республики. В 1348 году он стал независимым, а в 1510-ом вошёл в состав Московского княжества. За это время в городе сложилась особая традиция церковного зодчества. Десять древних храмов псковской архитектурной школы сохранились до наших дней, их называют жемчужинами всемирного наследия. Прославили Псков и подвижники благочестия — благоверные князья Александр Невский и Довмонт-Тимофей, преподобные Авраамий Мирожский, Корнилий Псково-Печерский, Иоасаф Снетогорский и многие другие. Немало святых явила псковская земля после революции 1917 года. По неполным сведениям, здесь расстреляли за веру во Христа двести пятьдесят священнослужителей, больше тысячи православных получили тюремные сроки. К 1941 году в городе не осталось действующих храмов. Церковная жизнь возродилась на Псковщине во время Великой Отечественной войны, а в конце двадцатого века получила новый виток развития. С 2014 года Псков — центр православной митрополии.

Радио ВЕРА в Пскове можно слушать на частоте 88,8 FM