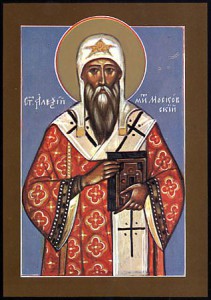

В тяжелое для Руси время возглавил русскую церковь митрополит Алексий. Русь томилась под игом Золотой орды, удельные князья боролись за власть и наводили на русские земли толпы иноземцев-наёмников, даже церковь раздирали нестроения – на русский престол посягал митрополит Литовский. Двадцать лет жил боярский сын Алексий, крестник самого Иоанна Калиты, в Богоявленском монастыре в молитвенных трудах, и не помышлял ни о чем другом, только как о тишине монашеской кельи. Но митрополит Феогност видел в этом смиренном молитвеннике своего преемника и постепенно ввел в курс церковного управления. А умирая, благословил Алексия возглавить русскую церковь, и тот смиренно согласился, понимая, насколько тяжелый крест принимает на себя.

В тяжелое для Руси время возглавил русскую церковь митрополит Алексий. Русь томилась под игом Золотой орды, удельные князья боролись за власть и наводили на русские земли толпы иноземцев-наёмников, даже церковь раздирали нестроения – на русский престол посягал митрополит Литовский. Двадцать лет жил боярский сын Алексий, крестник самого Иоанна Калиты, в Богоявленском монастыре в молитвенных трудах, и не помышлял ни о чем другом, только как о тишине монашеской кельи. Но митрополит Феогност видел в этом смиренном молитвеннике своего преемника и постепенно ввел в курс церковного управления. А умирая, благословил Алексия возглавить русскую церковь, и тот смиренно согласился, понимая, насколько тяжелый крест принимает на себя.

И испытания не заставили ждать. Вот, сотворив молитву, в келью святителя вбегает послушник. Великий князь Иоанн срочно ждет митрополита к себе! Из Золотой орды пришли недобрые вести…

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ:

Повелитель Золотой орды, хан Джанибек, пишет нам, что его жена Тайдула тяжело больна. Три года назад она ослепла. Хан узнал, что при моем дворе живет некий человек, которого слушает Бог… Это ты, владыка!

АЛЕКСИЙ:

Я?! Хану виднее… Хотел бы я, чтобы все мои молитвы были угодны Господу моему…Чего же хочет хан?

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ:

Он хочет, чтобы я отпустил тебя к нему. Если твоими молитвами исцелится царица, хан дарует нам мир. Если же ты откажешься поехать – быть войне. Спаси русскую землю, собирайся в Орду!

АЛЕКСИЙ:

Ради русской земли я готов пойти на смерть. Но дело это превышает меру сил моих.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ:

Верую, что Тот, кто исцелил слепого, не отвергнет и твои молитвы.

АЛЕКСИЙ:

Пусть будет так. Исцелится царица – слава Богу! А нет – хотя бы кровью моей послужу родной земле.

Накануне отъезда митрополит отслужи молебен у мощей святителя Петра, небесного покровителя Москвы. Во время молитвы сама собой зажглась свеча, установленная у мощей. Свидетелями этого явного чуда были все, кто присутствовал в храме. Эту свечку раздробили на множество частей и раздали молящимся, а малый ее кусочек владыка взял с собой. Во время опасного путешествия своего предстоятеля русские люди с надеждой и верой молились о нем и о больной жене хана.

В Орде митрополита Алексия тоже ждали с большой надеждой. Слепой царице приснился сон, в котором митрополит исцелил ее. По приказу хана к приезду Алексия были изготовлены драгоценные ризы, в которых Тайдула видела его во сне. И чудо свершилось – после пламенной молитвы святого больная прозрела. Хан даровал Руси мир, а самого святителя осыпал драгоценностями. Бесценный подарок сделала ему и Тайдула – она подарила Алексию участок земли в Москве, принадлежащий ей. На этом месте святитель основал позднее Чудов монастырь – как напоминание о том чуде, которое Господь сотворил в Орде.

Когда святитель вернулся в Москву, ему навстречу вышел восьмилетний княжич Дмитрий – будущий Донской – и воскликнул:

ДМИТРИЙ:

Владыка! Чем заплатим тебе за труды твои? Ты даришь нам жизнь мирную!

Через два года скончался великий князь Иоанн, и митрополит Алексий заменил отроку Дмитрию отца. Он вырастил того, кто впоследствии станет освободителем русской земли, того, кто свергнет ненавистное иго, сумев объединить для этого русских князей. Именно митрополит Алексий вместе с преподобным Сергием Радонежским сумели убедить князя Дмитрия в том, что борьба за интересы только Московского княжества – гибельна. Они передали князю драгоценную мечту о единении всех русских земель.

Святитель видел, что именно Москве суждено стать тем центром, вокруг которого может сплотиться Русь. Когда Суздальский князь сумел заполучить в Орде ярлык на великое княжение, владыка этому не противился. Но переносить кафедру во Владимир отказался, оставаясь верным Москве и юному Дмитрию.

Еще несколько раз святитель ездил в Орду, отводя беду от Руси. Своими кроткими и мудрыми речами он умел умилостивлять грозных ханов, умел подарить их горячим сердцам покой. В Орде любили Владыку и доверяли ему. Потрудился Алексий на мирном поприще и внутри Руси. Он сумел примирить князя Дмитрия с его злейшим врагом князем Михаилом Тверским, который стал верным союзником Москвы.

Всего лишь через три года после смерти святителя Алексия состоялась Куликовская битва. Русь победила. Это была победа и великого заступника русской земли «смиренного грешного Алексия». Так этот дипломат, молитвенник и чудотворец называл себя, подписывая письма.

Алан Гарнер «Волшебный камень Бризингамена»

Фото: Kush Kaushik / Pexels

Как мы можем противостоять дьяволу? В 1967 году Алан Гарнер написал повесть «Волшебный камень Бризингамена», в которой он размышляет на эту тему. Действие повести происходит в Англии в двадцатом веке. Маленькие Колин и Сьюзен сталкиваются с силами тьмы, которые похищают у Сьюзен доставшийся ей от матери камешек. Волщебник Каделлен рассказывает детям, что этот камень, Огнелёд, наделён могучей силой и от него зависит исход великой битвы. Какой битвы?

Некогда король победил духа тьмы, Ностронда, и тот удалился в пустыню. Ностронд задумал вернуться через много столетий. Тогда он сможет одержать победу, потому что к тому времени не останется ни одного человека, достаточно чистого душой, чтобы противостоять ему. Догадавшись о плане Ностронда, король собрал отряд рыцарей, отважных и чистых душой, и погрузил их в волшебный сон. Этот сон и оберегает камень Огнелёд, случайно попавший к Колину и Сьюзен. Теперь Ностронд украл его и постарается уничтожить. Если это произойдёт, рыцари проснутся, проживут своё время и умрут, и тогда в час его возвращения уже некому будет противостоять Ностронду.

В сюжет повести Гарнера вплетены две глубокие мысли.

Во-первых, оружие дьявола — злые мысли. «Грех начинается с помысла», — предупреждает нас святой Макарий Великий, подвижник четвертого столетия.

Во-вторых, только чистота души способна одолеть дьявола. Лишь грехом мы даём дьяволу власть над собой, говорит преподобный Паисий Афонский, святой двадцатого века.

После долгих приключений Колин и Сьюзен смогли отобрать у приспешников Ностронда волшебный камень и в целости и сохранности вернуть его Каделлену. Значит, сон рыцарей не будет нарушен, и, когда Ностронд придёт для битвы, чистые сердцем воины смогут дать ему отпор.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Псков. Преподобный Евфросин Псковский

Фото: Alexandr K / Unsplash

Преподобный Евфросин Псковский родился в 1386 году в селе Виделебье под Псковом. Мальчиком выучился грамоте и полюбил читать Евангелие и жития святых. В юности принял постриг в Псковском Снетогорском монастыре. В 1425 году поселился отшельником на берегу реки Толбы в тридцати километрах от города. Рядом с кельей подвижника стали жить другие иноки, искавшие подвига во славу Божию. Так образовался монастырь. Насельники построили деревянную церковь. Место для неё преподобный Евфросин выбрал неслучайно. Согласно летописи, подвижнику явились святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст и указали, где должен стоять храм. Церковь посвятили этим трём святителям. Череду богослужений и распорядок жизни насельников определял устав, составленный преподобным Евфросином. По этим правилам монахам запрещалось носить одежду из дорогих материалов, владеть золотом и серебром, держать в келье еду и напитки. При этом в монастыре всегда радушно принимали странников и кормили нищих. Сам Евфросин был для братии примером аскетической жизни. Перед смертью он принял самую строгую степень монашества — схиму, с именем Елеазар. И обитель, основанная им, получила название Спасо-Елеазаровская. В 1549 году Церковь прославила псковского подвижника в лике святых.

Радио ВЕРА в Пскове можно слушать на частоте 88,8 FM

«Заснеженное поле»

Фото: Jenny Hill/Unsplash

Ах, как оно прекрасно — запорошённое снегом русское поле! Его белые волны неслышно катятся вдаль и исчезают за горизонтом. Отдыхает глаз, отдыхает тело, отдыхает сердце, наслаждаясь уединением на лоне природе. Да, русская душа любит бескрайние просторы, потому что и сама она такова... Хочется распространиться на все стороны света и всем дать свободу: ходите, бродите, гуляйте, дышите — пусть всем вам будет просторно и вольготно в моём сердце...

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды