«Я иногда посещаю лекции, изучаю физиологию, психоанализ и другие полезные вещи… У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто… Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Человека надо напугать или разжалобить!».

Это была реплика одного из главных персонажей пьесы Александра Вампилова «Старший сын», – пьесы, написанной в 1960-е годы, и обошедшей едва ли не все наши театры, включая самые крупные, столичные. Правда, столичные – уже только после гибели драматурга, не успевшего встретить своё 35-летие.

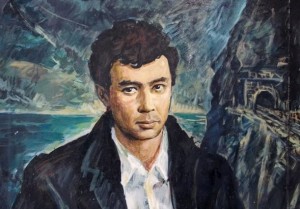

Фрагменты фонограмм для закладок я взял из одноименного фильма Виталия Мельникова. Студента Володю Бусыгина, выдающего себя за якобы нашедшегося сына стареющего концертного музыканта, там сыграл (как вы слышали) – Николай Караченцов. Роль же «отца», Андрея Сарафанова – исполнил Евгений Леонов.

Итак, два студента-гуляки опоздали на электричку. Ища тепла, еды и ночёвки они подслушали у подъезда имена жильцов, поднялись в избранную квартиру и один из них объявил себя сыном бывшего гастролёра… Чистый, простодушный человек, воспитавший после развода двоих детей (они присутствуют в пьесе), ему поверил. Да так поверил, что ночью наш студент, волнуясь, обозначил Сарафанова – в разговоре с приятелем – как …святого. Словом, он по-настоящему растерялся, захотел, было, дать поскорее дёру, да не сумел. К всему прочему, в ту бессонную ночь ему – как старшему сыну – доверили сокровенное:

«[Сарафанов] Каждый человек родился творцом, ну, конечно, каждый в своём деле. И каждый, Володя, должен в меру своих сил, способностей – творить, – чтоб лучшее в нем… чтобы самое хорошее в нем оставалось – другим. Оставалось людям! Я поэтому сочиняю…»

Дочь Сарафанова – Нина – доверительно рассказала новообретенному «брату», что её мать, смеясь, называла своего мужа «блаженным», что её отец издавна сочиняет кантату «Все люди братья», и что за годы он написал «целую страницу».

...Даже если бы этих слов – «святой» и «блаженный» – не было, если бы в пьесе Вампилова не слышалось эха евангельской притчи о блудном сыне (оговорюсь, что Володя Бусыгин, начая свою игру, мстительно помнил о личном безотцовстве), – я всё равно знал бы наверняка, что «Старший сын» – есть подлинное христианское сочинение, написанное в те годы, когда начальство пообещало предъявить публике последнего живого священника. Впрочем, вряд ли Вампилов об этом так думал.

И дело не в том, что я сам долгое время рос без старшего мужчины в доме.

Просто эта пьеса и этот фильм, видимо, оказались для меня первыми уроками христианской любви, преподанными языком драматургии, языком лицедейского искусства. Так вышло.

«[Сарафанов] Я сейчас возвращался домой, и думал. Размышлял о жизни. И что ни говори, а жизнь мудрее всех нас, живущих и мудрствующих. Она милосердна, она справедлива. Героев она заставляет усомниться, а все тех, кто сделал мало, или… ничего не сделал, – но проживших жизнь с чистым сердцем, понимаешь, Володь? – она утешает. Ты понимаешь? Она утешает».

Героев она заставляет усомниться, а проживших с чистым сердцем – утешает…

Надо ли говорить, что сей монолог о жизни – есть приближение к подлинной религиозности?

Незадолго до своего ухода, Евгений Леонов, переживший долгое коматозное состояние, после которого он сумел вернуться на сцену, дал телеинтервью.

Этот монолог показали годы спустя .

«Я теперь стал верить… ну, не в Бога, я так быстро переделаться не могу», смущенно оговорился великий артист перед своим невероятным признанием. «…А в то, что выше закона может быть – любовь, выше права – милость, выше справедливости – прощение».

За много лет до этих исповедальных слов, сыгранный Леоновым отставной музыкант Сарафанов, – получивший в финале «Старшего сына» покаянное признание сокрушённого самозванца («Я и сам уже не верю, что я вам не сын»), – произнес свои святые слова, обессмертившие имя молодого драматурга Вампилова:

«[Сарафанов] Что бы там ни было, а я считаю тебя, Володя, своим сыном. Вы все мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я люблю вас. А это – главное».

Горькая реплика вырвалась у режиссера Олега Ефремова, после того как пьесы Александра Вампилова пошли на столичных сценах без своего родителя: «Мы не почувствовали, что каждая его строка пропитана сознанием какой-то высшей цели». Сам же Вампилов любил повторять так: «Писать надо лишь о том, от чего не спится по ночам…»

«Святой исповедник Иоанн Летников». Михаил Воробьев

Гостем рубрики «Вера и дело» был коломенский историк и краевед Михаил Воробьёв, директор АНО «Коломенский Арбат» Разговор посвящён памяти святого исповедника Иоанна Леонтьевича Летникова.

Гость рассказывает, как интерес к этому имени привёл его к семейным и архивным поискам и как выяснилась родственная связь. Речь идёт о жизни Иоанна Летникова, связанной с селом Протопопово под Коломной, и о его предпринимательской деятельности до революции.

Отдельная тема беседы — его путь мирянина-хозяйственника и церковного старосты: участие в приходской жизни, ответственность за храм и открытая церковная позиция. В эфире говорится и о том, как эта сторона жизни стала поводом для давления со стороны властей, ареста и ссылки.

В завершение вспоминаются последние годы Иоанна Леонтьевича на Севере и сохранение памяти о нём. Михаил Воробьёв говорит о том, почему важно восстанавливать жизнеописания исповедников XX века и как в этом помогают семейные свидетельства и документы.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Храм в честь Мученика Алексия Нейдгардта. Нижний Новгород

В наши дни в России строится много новых храмов. В Нижнем Новгороде есть традиция посвящать их новомученикам и исповедникам Земли Русской, святым, прославившим нижегородскую землю своим подвигом в годы гонений на Церковь. Это были иерархи Русской Православной Церкви, священнослужители, монахи и простые сельские Батюшки. Были среди этих людей и миряне. Один из них — действительный статский советник, член Государственного Совета, Предводитель нижегородского дворянства Алексей Борисович Нейдгардт. Он был расстрелян накануне первой годовщины октябрьской революции, 6 ноября 1918-го года, вместе со священномучениками Епископом Балахнинским Лаврентием Князевым и Протоиереем Алексием Порфирьевым, настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального Собора города Нижний Новгород. Участники нашей программы рассказывают о том, как молитва и подвиг мучеников за веру приводит и в наши дни людей ко Христу. Они строят храмы, воспитывают своих детей в Православной вере и любви к своему Отечеству. В районе Нижнего Новгорода «Красная Этна» прихожане стали инициаторами возведения храма, который стал им очень нужен. С благодарностью этим людям наша программа.

Все выпуски программы Места и люди

18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.

О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема