Село Багдади – один из красивейших уголков Грузии. Здесь катит свои прозрачные воды речка Ханис-Цхали, над виноградниками висит синее небо, стены домов горячи от солнца, а с балконов видны заснеженные горы. На одном из таких балконов в конце 19-ого века любила собираться семья Владимира и Александры Маяковских.

Владимир родился в Грузии. Он прекрасно знал грузинский, армянский и татарский языки, но высшего образования не имел – не было денег на обучение. Старший брат помог Владимиру овладеть искусством ведения лесного хозяйства и в Багдади Маяковский, получивший должность лесничего, приехал в 1889 году. Не один, а с женой Сашей и двумя дочками.

Александра до замужества жила в Армении. Девочка рано осталась без отца и окончила только четыре класса гимназии: из-за отсутствия средств учёбу пришлось бросить. В армянском городе Караклис 26-летний Владимир и познакомился с Сашей. Ей было всего 16 лет и на предложение стать женой Маяковского она ответила согласием. «Я как-то сразу поверила, что у нас будет хорошая семья», - говорила Саша. В 1883 году Владимир и Александра обвенчались.

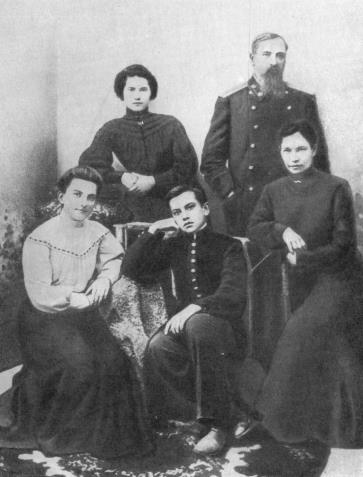

Друзья Маяковских чаще всего произносили в их отношении одно слово «дружные». Семья была большой, после дочерей Люды и Оли, в первый же год проживания в Багдади, появился на свет сын Володя. Чтобы прокормить детей Владимиру Константиновичу приходилось много работать. Хозяйство лежало на плечах Александры Алексеевны, и она с ним успешно справлялась.

Маяковские считали воспитание детей своей главной обязанностью. К дочерям и сыну относились с уважением, а в ответ получали абсолютное доверие. Спокойствие и такт – на этом держалась атмосфера дома. Родители знали, к чему лежит душа каждого ребёнка и развивая их способности, приучали детей к труду. О том, что каждый человек должен трудиться Люда, Оля и Володя знали едва ли не с пелёнок.

Маяковские были небогаты, но поставив себе цель дать детям образование, всеми силами старались её достигнуть. Например, им хотелось, чтобы дочери играли на пианино. А купить инструмент они не могли. Позже, ставший знаменитым поэтом, Владимир Маяковский вспоминал, как родители не спали, подсчитывая, смогут ли взять пианино в рассрочку. Так - в рассрочку – в доме приобретались мебель, одежда, книги. И всё же Маяковские жили, не жалуясь на бедность, а с достоинством преодолевая трудности. Супруги были людьми хлебосольными, праздники в доме устраивали постоянно. Особенно весело проходили Пасха, Рождество и дни рождения. Однажды Владимиру Константиновичу всё его семейство подарило фотоаппарат. Маяковский был так счастлив, а глядя на него, счастьем светилась и жена, что Володя-маленький тут же выдал экспромт: «Мама рада, папа рад, что купили аппарат».

Каждое лето Маяковские отправлялись на минеральные воды. Это были так называемые «семейные выезды». Снимали дешёвые комнаты и отдыхали. Ходили в лес, устраивали пикники, а потом, уже в темноте возвращалась с факелами в руках. Самое счастливое время в жизни Маяковских.

Беда пришла внезапно. Уколовшись иголкой, 48-летний Владимир Константинович умер от заражения крови. Спустя полгода Александра Алексеевна перевезла детей в Москву. Володе Маяковскому тогда было всего 13 лет, но он сразу почувствовал себя взрослым – главой семьи. Таким, каким его воспитывали отец и мама – сильным, целеустремлённым, мужественным. И очень радовался, когда родные и знакомые говорили, что он похож на родителей – лицом на Александру Алексеевну, а фигурой и голосом на Владимира Константиновича.

«Журнал от 26.12.2025». Ольга Зайцева, Арсений Федоров

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Наталия Лангаммер и Анна Леонтьева, а также руководитель проекта «Академия журнала Фома» Ольга Зайцева и заместитель главного редактора Радио ВЕРА Арсений Федоров вынесли на обсуждение темы:

— Рождественские подкасты Академии журнала «Фома»;

— Яркие моменты из работы на Радио ВЕРА в 2025 году;

— Старение человека — как не бояться и принимать это, как дар от Бога?

— Как не терять время, не тратить впустую, а использовать на благо.

Все выпуски программы Светлый вечер

Дедилово. Церковь Параскевы Пятницы (Тульская область)

Если вы вдруг оказались в селе Дедилово под Тулой, то вряд ли пройдёте мимо церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Она видна издалека — яркая, цветная, радостная. Снаружи храм весь расписан жёлтым, голубым и красным орнаментом. При взгляде на него невольно представляется пасхальное яйцо-крашенка, горсть конфет «морские камешки» или сказочный пряничный домик. Стоит храм на берегу реки Шиворонь, почти у самой воды. Каменную церковь возвели здесь во второй половине 19-го столетия. До этого на её месте был деревянный храм, который дважды перестраивался, поскольку быстро ветшал. И вот в 1869-м году прихожане решили, что нужна капитальная постройка. Собрали деньги и возвели небольшую однокупольную це́рковку, к которой позднее, уже в 1890-х годах, была пристроена невысокая шатровая колокольня.

С тех пор и до 1934 года храм Параскевы Пятницы жил привычной молитвенной жизнью. А потом в церкви устроили клуб... Вот только сельчане, боясь осквернить святыню, ходили в него крайне неохотно. Тогда в храме расположили крупорушку — цех по очистке и переработке зерна в крупу. Через несколько лет крупорушка переехала. Храм не стали больше использовать для колхозных нужд. Долгие годы он просто стоял, разрушался и оседал. К началу 1990-х, когда храм Великомученицы Параскевы вернули Русской Православной Церкви, на нём не было ни купола, ни колокольни. На восстановление церкви трудилось всё село от мала до велика. А когда храм поднялся из руин и пришло время его расписывать, за дело взялся местный художник-самоучка Юрий Горяченков. Целых 11 лет в одиночку он трудился над наружной росписью храма. И получилась яркая, тёплая, радостная красота, которая делает солнечным даже пасмурный день.

Все выпуски программы ПроСтранствия

Тотьма. Церковь Входа Господня в Иерусалим (Вологодская область)

На въезде в вологодский городок Тотьму, на высоком берегу реки Сухоны, стоит удивительной красоты храм с кровлей кирпично-красного цвета и почти чёрными маковками куполов — Церковь Входя Господня в Иерусалим. Кажется, что стоит она не на земле, а белоснежным кораблём торжественно плывёт в прозрачной синеве северного неба.

Входо-Иерусалимский храм ассоциируется с величественным кораблём не случайно. В конце 18 века, когда возводилась эта церковь, город Тотьма был одним из центров отечественного мореходства. Здесь начинался речной путь, ведущий в Северное море. Из Тотьмы по реке Сухоне, а затем — через Каму, уходили суда к берегам Сибири, Дальнего Востока, и тогда ещё русских Аляски и Алеутских островов. Исследователи отправлялись осваивать новые земли и составлять карты. Купцы ехали добывать пушнину. На средства, вырученные от торговли этим ценным товаром, и был возведён в 1791 году Входо-Иерусалимский храм. Финансировали строительство известные в городе купцы, братья Григорий и Пётр Пановы, основатели торговой компании «Русская Америка». Тотемские архитекторы отразили в здании храма Входа Господня в Иерусалим дух города мореходов. Церковь получилась похожей на корабль с мачтами устремлённых в небо куполов. Интересно, что в подобной стилистике построены практически все храмы в Тотьме. Этот архитектурный стиль даже получил впоследствии название «тотемское барокко».

Его отличительной чертой стал способ украшения фасадов особым орнаментом, так называемыми «картушами». Это композиции из переплетения причудливых завитков. Церковь Входа Господня в Иерусалим богата украшена разнообразными видами картушей. Они напоминают узоры, которыми когда-то украшали поля географических карт.

В богоборческие 1930-е храм серьёзно пострадал. К счастью, в начале 70-х годов ХХ столетия власти взяли Входо-Иерусалимскую церковь под государственную охрану. Однако серьёзные реставрационные работы начались только в 1995-м, когда указом Президента Российской Федерации храм Входа Господня в Иерусалим был признан объектом культурного наследия федерального значения.

Сегодня «тотемский корабль», как часто называют церковь, встречает каждого, кто въезжает в город. Входо-Иерусалимский храм — действующий. Богослужения проходят на втором этаже. А на первом символично расположился Музей мореходов. И после молитвы можно прикоснуться к славным страницам истории города Тотьмы и нашего Отечества.

Все выпуски программы ПроСтранствия