В современном мире христианство существует в виде множества разделенных между собой конфессий. Порвав с Православием, эти конфессии все же имеют возможность с православием соприкоснуться. Ведь есть на земле место, которое эти сообщества в какой-то мере с нами соединяет. Речь, конечно, идет об Иерусалиме.

В современном мире христианство существует в виде множества разделенных между собой конфессий. Порвав с Православием, эти конфессии все же имеют возможность с православием соприкоснуться. Ведь есть на земле место, которое эти сообщества в какой-то мере с нами соединяет. Речь, конечно, идет об Иерусалиме.

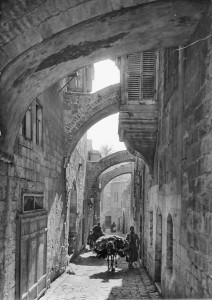

Именно в этом городе Христос Спаситель проповедовал и отдал Свою жизнь за всех людей. А потому Иерусалим все христиане считают своей духовной родиной. Почти все значимые места в Иерусалиме связаны с событиями жизни и смерти Христа. И нет такого паломника, который бы приехав в этот город, не посетил бы улицы «Виа Долороза» (в переводе с итальянского – “путь скорби”). Так называется маршрут с востока на запад Иерусалима, обозначающий путь, пройденный Христом от резиденции Пилата до места Распятия на Голгофе.

“Виа Долороза” состоит из девяти памятных мест, связанных с крестным путем Спасителя. Первые два места - это места, где Пилат озвучивал смертный приговор над Христом. Три пункта на Виа Долороза обозначают места, где Спаситель падал под тяжестью креста, который Ему приказали нести.

Еще четыре указателя на “Виа Долороза” стоят в местах, где Христос встретился со Своей Матерью, Симоном Киринейским, помогавшим ему нести крест, и другими сочувствовавшими Ему людьми.

История “Виа Долороза” - настоящий археологический детектив. Дело в том, что в первом веке нашей эры Иерусалим после восстания евреев был уничтожен римской армией.

Почти сто лет развалины города находились в запустении. Потом на месте города римляне построили новое поселение под названием “Элия Капитолина”. Фактически единственным объектом, который римляне оставили от прежнего Иерусалима, была стена храма Соломона - центра еврейской цивилизации. И то – только, чтобы евреи и прочие народы помнили, как Рим поступает с городами бунтарей. Оставшаяся в целости стена храма Соломона стала именоваться “Стеной плача”. Она существует до сих пор и послужила и до сих пор служит ориентиром для многих археологических реконструкций.

В частности, для Виа Долороза. Улица “Пути страданий” появилась в Иерусалиме благодаря западным монахам исследователям в 14 веке. Со временем вдоль нее были построены значимые христианские храмы, а завершением ее стал Храм воскресения Господня.

Современные археологи утверждают, что расчеты их коллег из 14 века были не совсем верны. И “Виа Долороза” должна была пройти, на самом деле, в стороне от ее нынешнего расположения. Но, по большому счету, это не так уж и важно. Ведь главную свою функцию улица по-прежнему исполняет - напоминает людям, ценой каких великих страданий им было дано спасение.

«Фильм «Тайна адмирала Ушакова». Юрий Беляев

Гостем программы «Светлый вечер» был актер театра и кино Юрий Беляев.

Разговор посвящён фильму «Тайна адмирала Ушакова», в котором Юрий Беляев исполнил роль святого праведного Фёдора Ушакова. Гость рассказывает о работе над образом и о том, почему роль святого для актёра связана с особой внутренней ответственностью.

Отдельной темой становится один из эпизодов фильма — сцена похорон, которую Юрий Беляев воспринимает как образ успения святого. Этот опыт приводит к размышлениям о вере и молитве, о том, что образ святого невозможно передать только актёрскими приёмами, и о том, что актёр может лишь честно пройти предложенный ему путь — без пафоса и «экзальтаций».

Также разговор выходит на тему самой профессии: откуда берутся силы на долгую работу, как переживаются испытания на съёмочной площадке и что помогает сохранять внутреннюю собранность. Юрий Беляев делится тем, как роль праведного Фёдора Ушакова повлияла на его отношение к работе и к собственной жизни.

О фильме, актёрском пути и встрече с образом святого — в программе «Светлый вечер» на Радио ВЕРА.

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Светлый вечер

«Преодоление зависимостей». Диакон Иоанн Клименко

У нас в гостях был руководитель координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии диакон Иоанн Клименко.

Мы говорили о значении трезвенного образа жизни и опасностях алкогольной зависимости и все более растущей в современном мире зависимости многих людей от гаджетов, а также что может помочь в их преодолении и о чем стоит помнить при воспитании детей, чтобы у них не формировались опасные привязанности и привычки. Наш гость поделился собственным опытом разговора с детьми и подростками о важном умении разбираться, где и в чем стоит себя ограничивать, и что может стоять за безобидными, на первый взгляд, компьютерными играми.

Все выпуски программы Делатели

У иконы

Фото: Piqsels

Воскресенье. Ранее утро, город ещё спит. А мы с женой и детьми уже у храма Христа Спасителя. Приехали к Тихвинской Иконе Божьей Матери. Святыню привезли из Тихвина в Москву всего на несколько дней. Этот образ для нас особенный. В день памяти святыни родился наш сын. С его рождения началось воцерковление нашей семьи.

Поклониться иконе со всех сторон спешат люди. Как живые ручьи стекаемся мы к храму. Очередь с каждой минутой растёт, лица у людей сосредоточенные, каждый думает о своём. И чем ближе к святыне, тем явственнее ощущается волнение и трепет в воздухе. В ожидании встречи молюсь за родных, друзей, знакомых.

У святыни нас ожидают волонтёры, направляют, просят не задерживаться. Кого-то тихонько поторапливают, и это понятно — сотни людей всё ещё в очереди на улице. Благоговейно, с любовью прикладываюсь к иконе. И быстро отхожу. Направляясь к выходу, сожалею, что не успел рассмотреть лик. Запечатлеть в памяти.

Уже на улице рассматриваю бумажную иконку, что вручили детям возле святыни, и сердце наполняется благодарностью, а глаза слезами. Смотрю на лица людей, выходящих из храма, и замечаю улыбки, много улыбок... Верующие бесконечным потоком спускаются со ступеней храма Христа Спасителя и плавно соединяются в единое целое. Вот они — живые реки веры.

Текст Екатерина Миловидова читает Илья Дрознин

Все выпуски программы Утро в прозе