Первого августа 1903 года уездный городок Саров на севере Тамбовской губернии стал местом всенародного паломничества. Триста тысяч людей различных сословий со всей России приехали сюда, чтобы принять участие в праздновании прославления преподобного старца Серафима. В числе богомольцев был государь-император Николай Александрович Романов с супругой Александрой Федоровной и четырьмя дочками. В череду празднования был вовлечен и Дивеевский монастырь, сестры которого особенно почитали Серафима Саровского. В этой обители венценосную семью ждала необычная встреча, в которой таинственным образом отразилась грядущая судьба Романовых.

Блаженная Паша Саровская, прозорливая в своем юродстве Христа ради, увидев на пороге своей скромной кельи высокую делегацию, попросила остаться лишь царя и царицу. Усадив императорскую чету на пол, и угостив картошкой в мундире, старица поведала своим гостям нечто, от чего государыня была близка к обмороку. Услышав пророчества об ужасах, которые предстоят России и им самим, Александра Федоровна воскликнула, что не может в это поверить. Тогда Параскева Ивановна протянула царице красный лоскут материи со словами: «Это твоему сынишке на штанишки. Родится он – и поверишь в мои слова».

Вопрос о рождении сына на тот момент стоял в царской семье очень остро – девочки рождались одна за другой, а наследника престола все не было. Цесаревич вскоре появился на свет – это произошло ровно через год после Саровских торжеств.

Долгожданный мальчик, которого нарекли Алексеем, сразу стал всеобщим любимцем в императорском доме. Однако, радость, которую подарило его рождение, вскоре была омрачена – когда цесаревичу исполнилось два месяца, оказалось, что он унаследовал по материнской линии тяжелую болезнь, гемофилию. Падение, кровотечение из носа, простой порез – все, что для обыкновенного ребенка было бы пустяком, для Алексея Николаевича могло оказаться смертельным.

Из-за болезни наследнику престола были созданы особые условия – его постоянно сопровождали, стараясь предупредить каждый неверный шаг, сначала нянька, Мария Вишнякова, а позднее дядька - матрос Андрей Деревенько. Казалось бы, такое внимание могло повредить характер ребенка, сделать его чрезмерно требовательным и капризным. Однако, этого не произошло. Цесаревич рос скромным и веселым, любил шумные игры со сверстниками и своим любимцем – спаниелем по кличке Джой. В еде был скромным и непритязательным. Алексею нравилось, когда из солдатской кухни Сводного полка ему приносили на пробу щи и кашу. Мальчик съедал все и говорил, сияя от удовольствия: «Вот это вкусно - не то, что наш обед».

Болезнь доставляла царскому сыну невероятные страдания. Бывало, что от боли он не мог двигаться в течение многих дней. Однако, это не ожесточило мальчика, а наоборот, сделало его участливым к бедам других людей и научило ценить каждое мгновение благополучной жизни. Однажды летом старшая сестра, царевна Ольга, застала Алёшу лежащим в парке на траве – серьезный взгляд его был устремлен в небо.

Ольга:

Алёша, ты не скучаешь?

Алексей:

Вовсе нет! Мне нравится думать, размышлять.

Ольга:

О чем же ты думаешь, братец? Если, это, конечно, не секрет.

Алексей:

О, много о чем! Сейчас вот радуюсь, что могу наслаждаться солнцем и красотой лета. Кто знает, возможно, скоро наступит день, когда я больше не смогу этого делать.

Едва ли мальчик знал о пророчествах Паши Саровской, которые напугали его мать летом 1903 года. Однако, тучи сгущались над домом Романовых и над страной, и Алексей своей тонко воспринимающей душой не мог не чувствовать этого.

Цесаревич очень серьезно относился к своему монаршему предназначению, он видел его в первую очередь в том, чтобы всякий нуждающийся в помощи получал ее. «Когда я стану царем, - вырвалось как-то у Алёши восклицание, - то постараюсь, чтобы все были счастливыми!». После того, как Николай Александрович подписал отречение от престола за себя и за своего сына, родные боялись сообщить мальчику об этом, опасались, что крушение надежд станет для него непосильным ударом. Однако, реакция вчерашнего наследника была удивительной. Он задал только один вопрос: «Но если не будет царя, кто же будет править Россией?». Он думал о Родине.

В сибирскую ссылку тринадцатилетний Алексей Николаевич отправился вместе с близкими уже не как цесаревич, а как сын гражданина Романова. Несмотря на горькие обстоятельства, в царской семье многое оставалось прежним. И в первую очередь – бережное отношение друг к другу. Родители и сестры использовали любую возможность, чтобы утешить и развеселить Алёшу. И он веселился – может быть, тоже старался таким образом поддержать близких, знал, что им в радость его хорошее настроение. Зимой 1918 года, после того, как солдаты разрушили построенную царскими детьми ледяную горку, Алексей Николаевич придумал кататься на деревянной доске по ступеням лестницы, при этом сильно ушибся и слег. Внутреннее кровоизлияние лишило его возможности двигаться.

В мае царскую семью перевозят из Тобольска в Екатеринбург – в поездке Алёшу носит на руках матрос Климентий Нагорный. Отношение к узникам ужесточается. Двухэтажный дом Ипатьева, куда их поселили, обнесен двойным забором. Оконные стекла полностью забелены – нельзя увидеть даже неба. Открывать их запрещено, хотя уже по-летнему жарко. Двери в комнаты сняты с петель, охранники ведут себя развязно. Для Алёши нет необходимых медикаментов, и состояние его не улучшается. Мальчик признаётся матери: «Я не боюсь смерти. Но я сильно боюсь того, что они могут сделать со всеми нами. Только бы долго не мучили».

В подвал Ипатьевского дома ночью 17 июля цесаревич спустится на руках отца. Ни в чем не повинного ребенка расстреляют несколькими выстрелами в голову.

Причислив Алёшу к лику святых страстотерпцев, Церковь свидетельствует – мальчик прошел вслед за Христом дорогой страдания, не ожесточив своей души. Любящий Бога, он вошел в Его Царство – туда, где нет болезни и скорбей, где бесконечная жизнь полна радостного смысла. И всякий из нас, кто обратится к царственному страстотерпцу Алексею с молитвенной просьбой, непременно будет услышан.

Псалом 32. Богослужебные чтения

Однажды протоиерей Александр Шмеман записал в своём дневнике: «Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться». Эти слова напрямую связаны с главным нервом 32-го псалма Давида, который сегодня читается в храмах за богослужением. Давайте послушаем внимательно — нам ведь тоже интересно понять, как Бог и радость связаны друг с другом?

Псалом 32.

[Псалом Давида.]

1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.

2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;

3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,

4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.

5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.

6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их:

7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.

8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,

9 ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось.

10 Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей.

11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.

12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе.

13 С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;

14 с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:

15 Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.

16 Не спасётся царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.

17 Ненадёжен конь для спасения, не избавит великою силою своею.

18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,

19 что Он душу их спасёт от смерти и во время голода пропитает их.

20 Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша;

21 о Нём веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.

22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Весь псалом — сплошная ода радости. Но в этой оде есть и достаточно много обоснований — почему и правда, невозможно знать, что Бог есть — и не радоваться! Давайте посмотрим внимательнее.

Первое основание — Бог верен. Он — «твёрдое основание», его Слово право и дела верны. Что это значит в отношении каждого из нас? То, что Богу можно доверять. Звучит странно, не правда ли?

А дело вот в чём. Как мы знаем из библейской истории, единобожие Израиля находилось в очень плотном и агрессивном окружении языческих верований. Там богов было — на любой вкус и цвет. Отчасти мы можем почувствовать эту специфику, когда знакомимся, например, с историей шаманизма — где с духами всегда надо держать ухо востро: они коварны, своевольны, непостоянны, легко могут подвести в самый неподходящий момент. Духи — те же «языческие боги»: и что они собой представляют на практике, иудеи прекрасно знали.

Теперь с этого ракурса посмотрим на слова Давида. Он кричит от радости о том, что его Бог — совсем не такой, как эти языческие духи: Он — не лукавит и не двоится; Он не ищет какой-то Своей выгоды, Он не предаёт, Он сохраняет верность Своему слову и не переступает через Свои обязательства. Ещё бы рядом с таким Богом не радоваться!..

Идём дальше. Бог, Которому поёт свою песню Давид, — Творец всего мироздания. Не полчище каких-то непонятных сил, бесконечные трансформации через эманации, перевоплощения и прочая нагромождённая путаница — а Он, лично, можно даже сказать, «собственноручно» и создал всё то, что существует. Причём, надо отдать должное — создал не только вполне функционально, но и потрясающе прекрасно — именно для нашего, человеческого глаза! Как тут не радоваться!

А когда Давид смотрит на историю своего народа — через какие перипетии пришлось проходить, из каких непролазных дебрей выбираться, какие непреодолимые вражеские силы под действием Бога рассыпались в пух и прах — Давида просто охватывает ребячий восторг: да, это всё — Он, наш Бог — именно таков, Он — целиком и полностью «за нас!» Ну и как же тут не скакать и не плясать от радости!

Одним словом, Давид не только декларирует, что рядом с Богом и радость будет — но и доказывает эту истину с разных сторон. Так что когда нам в очередной раз придут помыслы пострадать и поунывать — самое время взять 32-й псалом и хотя бы немного прикоснуться к этой радости от близости к нашему Господу и Спасителю!

Первое соборное послание святого апостола Петра

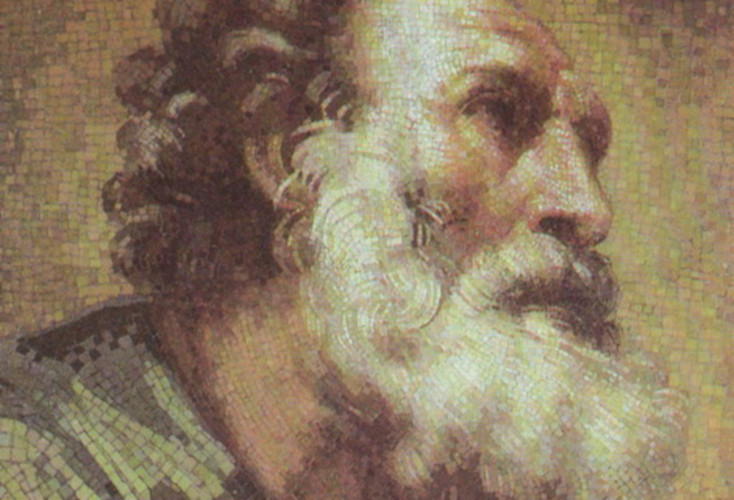

Апостол Пётр

1 Пет., 59 зач., II, 21 - III, 9.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Дерево, как известно, познаётся по плодам. А человек? Правильно. По делам. Можно сколько угодно рассуждать о высоком и добром, но если всё словами и заканчивается, толку от рассуждений немного. Во всяком случае, именно такую мысль развивает в своём первом послании апостол Пётр. Отрывок из 2-й и 3-й глав этого библейского текста читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.

Глава 2.

21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.

22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.

23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

Глава 3.

1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,

2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,

4 но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.

6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;

9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

Послания апостола Петра (а их в Библии — два) носят именование соборных, то есть адресованных не конкретному лицу, а всей полноте Церкви. Хотя, быть может, мы просто не знаем, кому именно апостол Пётр писал. Какой именно общине или человеку. Но это не имеет какого-то особого значения, поскольку содержание посланий действительно касается каждого христианина. Вне зависимости от места и даже времени его проживания. Ведь, согласитесь, прозвучавшие строки, на самом деле, звучат очень актуально.

Апостол Пётр призывает своих читателей следовать примеру Господа Иисуса Христа, подражая Его пониманию мира и человека. Так, Христос никогда не боролся с людьми, а только со злом, которое люди совершали. Спаситель во время Своего земного служения проявлял поразительную мудрость, каждый раз оказываясь способным отделить человека от его ошибок. Христос никогда не мстил, не отвечал злом на зло. Но, приняв на Себя тяжесть пороков этого мира, упразднил власть тьмы через Крестную жертву. И даровал нам свободу — свободу от зла. Или как пишет апостол Пётр: «ранами Его вы исцелились».

Благодаря Христу мы теперь имеем возможность не только не бояться зла, но и не страшиться одиночества. Ведь тот, кто верит в Спасителя, следует Его заповедям, никогда не будет одинок. Во-первых, Христос будет рядом, утешая и поддерживая. Во-вторых, заповеди Господа Иисуса предполагают служение милосердия. А там, где милость, участие, терпение, там дружба и любовь. Благодаря Христу, через Христа мы получаем возможность найти родных по духу людей.

Рассуждает апостол Пётр и о том, как должны выстраиваться отношения между супругами. Он призывает мужей и жён с заботой и нежностью относиться друг ко другу, думать не только о себе, своих интересах, но и о нуждах другого. И Пётр, например, просит жён заботиться внутреннем, чем о внешнем, ведь внешняя красота приобретает какое-либо существенное значение, если она изнутри освящена добродетелями.

А мужей апостол призывает к чуткости. Мы слышали замечательные слова: «(Мужья), обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот как интересно получается. Если муж относится к жене с небрежением, то его молитвы Бог не примет. Потому что милость от Господа приходит только к тому, кто сам проявляет милость по отношению к ближнему. А ближе жены у мужчины никого нет.

И, конечно, по-настоящему вдохновляет окончание сегодняшнего чтения. Призвав читателей к единомыслию, состраданию, дружелюбию, апостол Пётр пишет: «благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Эти слова означают следующее. Если человек считает себя христианином, значит — людям рядом с ним должно быть хорошо. Ведь плодами настоящей веры являются милосердие и сострадание. Именно так на практике проявляет себя упомянутое апостолом Петром благословение, исходящее от Бога через верных Господу людей.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Творить добро: как стать участником «Клуба волонтёров»

Работа волонтёром — это не только общение с подопечными, благотворительные акции, но и текущие административные задачи. Здесь важно найти баланс, и Евгении Агаджанян — координатору проектов «Клуба волонтёров» — это удаётся.

В свободное от рабочих вопросов время Женя с группой добровольцев помогает нескольким многодетным семьям. Недавно одной из них потребовалась помощь с организацией ремонта. Трудились всей командой: как волонтёры, так и сами подопечные. Закупили материалы, поклеили обои, установили натяжной потолок, покрасили рамы и обновили освещение.

«Клуб волонтёров» существует в России более 20 лет. На регулярной основе ребята помогают многодетным семьям в сложной жизненной ситуации, а также поддерживают 25 детских домов и интернатов в 12 регионах страны. Основное внимание активисты уделяют подопечным в посёлках и небольших городах.

Для того чтобы присоединиться к Клубу волонтеров достаточно прийти на День открытых дверей, который ребята проводят каждые 2 недели. Подробную информацию об этом можно найти на сайте организации.