Храм святителя Николая в Кузнецкой слободе – одна из немногих церквей в столице, которые никогда не закрывались.

По-другому храм еще именовали «в Кузнецах». Собственно, и одно и второе наименование подсказывало место нахождения храма – Кузнецкая слобода.

Предположительно, Кузнецкая слобода появилась в Москве в период конца 15-го – начала 16-го веков. Церкви же в слободах, как правило, строились практически одновременно с самим слободами. И в самом деле – первая, еще деревянная церковь, была построена здесь в 1491 году.

О ее облике нам ничего не известно. Но кое-какие предположения сделать можно, основываясь на знании тогдашней обыденной слободской жизни.

Прежде всего отметим, что жители московских слобод изначально объединялись по профессиям. Если же говорить о кузнецах, то, видимо, прежде всего перед глазами встает стандартный образ человека, кующего подкову или еще какую мелочь. Оно, конечно, и так – мелочь тоже ковали. Но среди кузнечных изделий числились и щиты, и луки, и панцири, и кольчуги, и топоры, и алебарды, и сабли – вещи весьма технологически сложные - и оттого недешевые.

Мало того. Все эти изделия именовались с определением «московский». При этом понятие, скажем, «московская сабля» обозначало не только место производства, но и качество. За что и ценили эти изделия не только свои, но и иноземные покупатели, причем зачастую оптовые.

Из сказанного можно сделать вывод, что кузнецы были людьми небедными. И, к слову, жители всех профессиональных объединений-слобод серьезным образом поддерживались властями как надежда и опора.

Отсюда – и Церковь Николая Чудотворца строилась, скорее всего, всем миром, и бедною явно не была.

Однако же пожары московские привели к тому, что уже в 1683 году была построена первая каменная церковь. В 1805-м ее разобрали и на месте этом построили новую, в стиле ампир.

Напомним, что стиль ампир – это «королевский стиль», о чем, и говорит само название: сравните «ампир» и «империя». Театральность оформления, обязательное наличие колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов, которые как бы отсылают нас к стилю древней величественной римской империи.

Упомянем же еще и о старинной храмовой святыне Церкви святителя Николая в Кузнецах, в Вишняковском переулке, д. 15.

Это Икона Божией Матери «Утоли мои печали».

Контакты: церкви Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе

Адрес: 113184, Вишняковский пер., 15

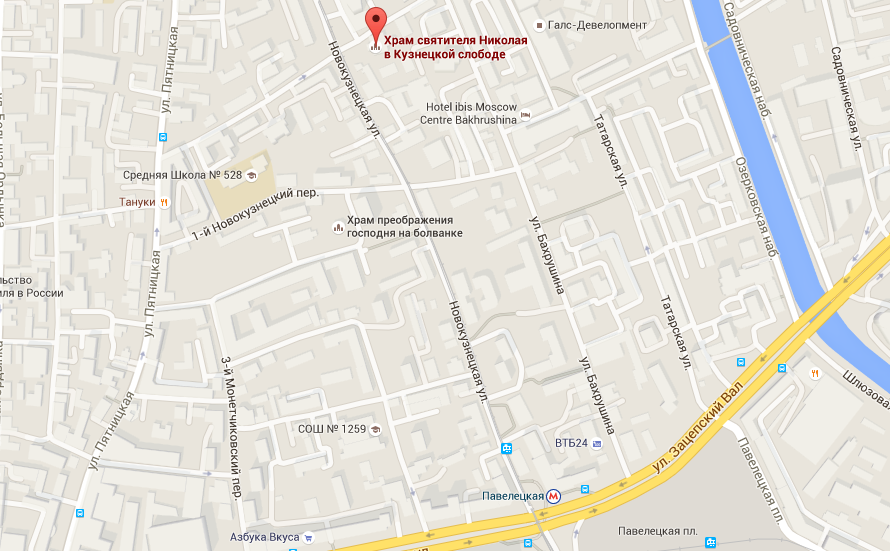

Как проехать:

м. «Павелецкая», «Новокузнецкая», трамв. 3, 39, А

Адрес сайта: nikvkuz.ru

Схема проезда:

«Как сделать добро привлекательным?» Священник Олег Осадчий, Илья Кухарев, Яна Артюшина

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» клирик Георгиевского храма в подмосковном городе Видное, лидер группы «The Raindrops» священник Олег Осадчий, православный блогер Илья Кухарев и член Творческого союза художников России, лингвист Яна Артюшина размышляли о том, что такое добро, почему выбор в сторону добра не всегда очевиден и его не всегда бывает просто сделать, а также как можно мотивировать других совершать больше добрых поступков, и как осознанное желание нести людям свет может влиять на духовную жизнь.

Все выпуски программы Клуб частных мнений

21 декабря. О монастыре основанном преподобным Кириллом Челмогорским

Сегодня 21 декабря. День памяти преподобного Кирилла Челмогорского, жившего в четырнадцатом веке.

Об основанном им монастыре — протоиерей Максим Горожанкин.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О Боге как Творце и Вседержителе

В 1-й главе Послания апостола Павла к колоссянам есть слова о Боге: «Всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

О Боге как Творце и Вседержителе — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема