Порой поэзия рождается из любви и искренности ... И тогда даже начинающий поэт может создать замечательные стихотворные строки.

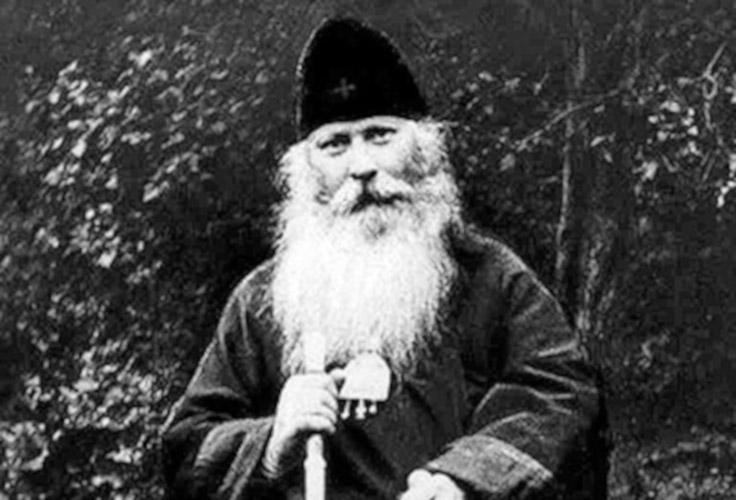

Сегодня мы говорим о святителе Серафиме Дмитровском и стихотворении Анны Патрикеевой «Лазурное небо склонилось над нами...»

Место действия — Москва, Таганская тюрьма.

Время действия — 1923 год.

Анна Патрикеева, в будущем — схимонахиня Иоанна — родилась в Москве в начале 20 века в Москве, в благочестивой купеческой семье.

С раннего детства родители водили ее на воскресные службы в Чудов монастырь, где с амвона звучали проповеди иеромонаха Серафима Звездинского. Когда Аня подросла, отец Серафим стал ее духовным отцом.

После революции Патриарх Тихон поставил Серафима Звездинского Дмитровским епископом. Анна Патрикеева, в то время — гимназистка — стала приезжать к своему духовному отцу для исповеди и причащения в город Дмитров.

В ноябре 1922 года владыка Серафим был арестован и приговорен к двухлетней ссылке.

Аня Патрикеева была среди тех, кто в апрельский день 1923 года стоял возле ворот Таганской тюрьмы, откуда выводили заключенных для отправки по этапу.

В стихотворении «Лазурное небо склонилось над нами...» она вспоминает, как увидела после долгой разлуки в колонне арестантов своего духовного отца:

В рядах заключённых был он, наш Святитель,

В молитву сердечную весь погружён.

Высокого сана достойный носитель,

Приветлив и светел, как Ангел был он.

Он вышел и твёрдою бодрой стопою

Прошёл величаво, спокойно вперёд,

Живою его окружая стеною,

Потоком широким стремился народ.

Смотрите, вот пастырь-изгнанник пред нами,

Святой панагией украшена грудь.

Сияя любовью, как будто лучами,

Готов он в далёкий отправиться путь.

В тот апрельский день девятнадцатилетняя Анна Патрикеева отправлялась вместе с владыкой Серафимом в неведомый Зырянский край, на поселение в Усть-Сысольск (сейчас это город Сыктывкар — столица Республики Коми).

Для Ани Патрикеевой, в то время — послушницы Серафимо-Знаменского скита, это было первое большое послушание.

Владыка был серьёзно болен, и Анна, только что окончившая фельдшерскую школу, по благословению игуменьи, как сестра милосердия, сопровождала в ссылку невинного страдальца за веру.

За свою жизнь епископ Серафим Дмитровский шесть раз был арестован, трижды состоял под следствием. В течение пятнадцати лет Анна Патрикеева была верной спутницей и помощницей своего духовного отца, епископа Серафима в ссылках и изгнании — в Зырянском крае, затем в Казахстане, в Сибири. Для нее это были уроки мужества и непоколебимой веры в Бога.

Пред вами не злобный преступник, мятежник,

Не страшный разбойник, убийца и вор.

Смотрите, как часто с мольбою прилежной,

Он к небу возводит свой праведный взор.

Он Господа молит за паству родную,

Он молит за всех — за врагов, за друзей.

Стремился он каждую душу больную

Согреть и утешить любовью своей.

Летом 1937 года Владыка Серафим был арестован в последний раз и приговорён к расстрелу. В материалах следствия есть и такое обвинение: «слыл среди верующих за святого человека». Приговор был приведен в исполнение 26 августа 1937 года в городе Омске.

Анна Патрикеева сохранила письма, записи бесед священномученика 20 века Серафима Дмитровского.

В 1942 она году она приняла монашество с именем Иоанна.

Мать Иоанна (Патрикеева) вела духовный дневник, писала иконы и картины, оставила воспоминания о своем духовном отце, святителе Серафиме Дмитровском.

В 2000 году юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной епископ Серафим (Звездинский) был причислен к лику священномучеников. Матушка Иоанна не дожила до этого времени, но она знала, что подвиг невинного страдальца за веру не забудут.

Иди же, невинный Святитель-изгнанник,

Твой путь незнакомый тернист и далёк,

Но Бога слуга и достойный избранник,

Не будешь ты с Ним никогда одинок.

Да будет всегда Он с тобою незримо.

Иди же, Христу уловляя людей,

И чудное имя нося Серафима,

Небесной любовью, как он, пламеней.

Будь яркой звездою в далеком изгнаньи.

Как здесь ты светил, так свети же и там,

Но верим, настанет конец испытанью

И снова во славе вернешься ты к нам.

«Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Ирина Языкова

Гостьей программы «Светлый вечер» была искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова.

Разговор шел об особенностях изображения на иконах сюжета Рождества Христова, какие смыслы в них закладываются и как их увидеть.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Работа и отдых». Алексей Горячев

Гостем рубрики «Вера и дело» был предприниматель, инвестор Алексей Горячев.

Мы говорили о том, как правильно отдыхать и как использовать возникающее свободное время на пользу и саморазвитие.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды