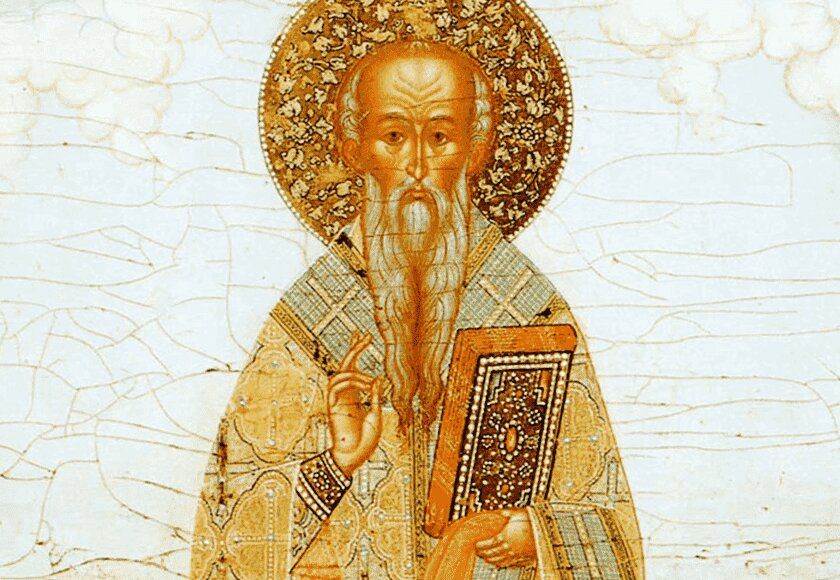

Епископу Порфирию исполнилось пятьдесят лет, когда он принял в управление церковную общину палестинского города Газа. К этому времени святитель многое пережил. Несколько лет он провел в странствиях по святым местам, подвизался в отдалённом скиту в Египте, жил отшельником в пещере на берегу Иордана. Перенёс болезнь, которую врачи объявили смертельной и неизлечимой, чудом был исцелён от этого недуга. Три года нес отрадное послушание хранителя Креста Господня в Иерусалимском храме. И вот теперь — епископство в городе, где христиан двести человек на тридцать тысяч жителей.

Шел 395 год. Прошло то время, когда в Римской империи за исповедание Христа подвергали пыткам и казням. Над Константинополем победно высился храм Святой Софии. Радостная вера в Воскресшего Спасителя, как солнечные лучи, освещала селения, согревала души. Но только не в Газе. Мрачное язычество здесь не сдавало свои позиции и на то были причины. О них епископу Порфирию рассказал дьякон Марк — давний друг и помощник. Он побывал в палестинском городе накануне того дня, когда святителю предстояло туда отправиться.

— Мало утешительного узнал я, владыка. Вся городская знать Газы поклоняется идолам, и ревниво следит за тем, чтобы и народ посещал языческие капища. Там не менее десятка различных культов — Гелиоса, Афродиты, Апполона, Гекаты, Зевса, всех и не упомнишь. Каждому идольскому храму принадлежат обширные земли, сдаваемые внаём. Все жрецы входят в городской совет и составляют значительную часть элиты, которая и существует за счет жертвоприношений и земельных выплат. Христиан притесняют, считают людьми второго сорта. Не всякий готов поставить себя, свою семью, своих детей в такое унизительное положение.

— Нам ли искать почитания у людей? Господь Иисус Христос сказал: «Царство моё не от мира сего. Меня гнали, и вас будут гнать за Имя Моё». Не столько о малом стаде болит моё сердце, сколько о тысячах жителей Газы, пребывающих во тьме заблуждения. Но не будем отчаиваться, Марк. Сами себя, и друг друга, и всю нашу жизнь Богу предадим.

Газа встретила святителя Порфирия небывалой жарой и засухой. В предместьях урожай сгорал на корню под палящим солнцем. Жрецы витийствовали, выставляя причиной природных катаклизмов приезд христианского епископа. Раздраженные проповедями горожане собирались учинить самосуд над владыкой Порфирием.

Святитель знал о настроениях язычников, но не обнаруживал ни беспокойства, ни волнения. Он призвал паству поститься три дня, а затем помолиться соборно о даровании дождя. В назначенный час, отслужив молебен, христиане во главе со своим архипастырем отправились в крестный ход вокруг крепостных стен Газы. Воинствующие идолопоклонники перекрыли крестоходцам дорогу. Они затворили городские ворота, не давая возможности молящимся вернуться домой. Христиане смиренно пели псалмы у ворот. И тут внезапно поднялся сильный ветер, ясное небо мгновенно заволокло тучами, и на Газу обрушился долгожданный животворящий ливень!

Язычники открыли ворота. Настроение у них переменилось вместе с погодой. Пристыжённые, они приглашали христиан укрыться от дождя в крепостной башне, предлагали плащи. Многие восклицали при этом: «Один Христос — истинный Бог!». В тот день христианская община возросла в два раза, на следующее утро к епископу обратилось еще сто человек, желающих принять Святое Крещение.

Однако, в целом обстановка в городе оставалась напряжённой. Языческие жрецы не собирались терять своего положения. Все свое красноречие они обратили против святителя Порфирия и его паствы, не гнушаясь интригами и клеветой. Служители идолов натравливали язычников против христиан, и те в ярости избивали до полусмерти верующих во Христа. Шесть лет служил святитель Порфирий в Газе в обстановке искусственно разжигаемой ненависти. Враждебность горожан он преодолевал своим незлобием и безграничным терпением — утешал горюющих, наделял хлебом нищих и горячо молился о всяком, кого встречал на своем жизненном пути.

В 401 первом году император Аркадий издал указ полностью разрушить все языческие капища в Газе. Морок идолослужения, довлевший над городом, постепенно стал развеиваться. Люди, избавляясь от наваждения, обретали в лице епископа духовного наставника и заботливого отца. За двадцать лет служения святителя Порфирия его паства умножилась в десятки раз. В скором времени Газа стала одним из крупнейших центров восточно-средиземноморского христианства.

«Почему Бог не отвечает?»

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» клирик храма всех святых в земле Российской просиявших протоиерей Григорий Крыжановский, заместитель руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой» Александр Бочаров и педагог, блогер Яни Ролански размышляли о том, почему иногда кажется, что Бог не отвечает на молитвы и почему не всегда дает просимое. Многие слышали о чудесах, которые происходят по молитвам, как Бог помогает и в большом, и в малом, но при этом приходится сталкиваться и с тем, что Господь не дает просимое: больной не выздоравливает, проблема не решается, — ответ, как будто не приходит. Почему так бывает, как принять такую волю Божию? Об этом, в частности, и шла дискуссия в этой программе.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

14 декабря. О жизни по заповедям Божьим

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

Об исполнении заповедей Божьих — протоиерей Константин Харитонов.

Каждый христианин должен исповедовать Христа, исполняя Его заповеди. Таким образом, мы проявляем любовь к Богу и любовь к ближнему. Бог направляет нас в правильное русло нашей любви.

К сожалению, поэтому происходит постоянная борьба — или с нашим человекоугодием, или с нашим самолюбием. Отсюда и бывает очень трудно иногда исполнить заповедь Божию. Но если мы откажемся от своего самолюбия, если мы не будем человекоугодничать (соответственно, опять же, тоже иногда это мы делаем ради своего же самолюбия, лицемерия или лукавства), если мы откажемся от этого гнилого состояния и пойдем по заповеди Божьей, то тогда мы сможем исполнить завет Божий о любви и к Богу, и к ближнему.

Все выпуски программы Актуальная тема

14 декабря. О том, что нам недостает

В 18-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа, сказанные богатому юноше: «Одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною».

О стремлении к совершенству — игумен Назарий Рыпин.

Господь говорит юноше (через него всем нам, безусловно), о том, что недостаточно внешнего исполнения заповедей Христовых, но нужно стремиться к внутреннему совершенству. Не случайно в другом месте другого евангелиста, там приводятся ещё другие слова: «Если хочешь быть совершенным, — говорит Христос, — то продай, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». То есть речь о совершенстве.

Безусловно, это путь не многих, не всякий способен к такой высоте, но мы должны знать о том, что такая высота есть, стремиться к ней и, по крайней мере, не имея возможности её достигать, смиряться в том, что для нас это недостижимо. Зачастую для мирянина, особенно, достаточно, по мысли Игнатия Брянчанинова святителя и святителя Феофана Затворника, ограничиться исполнением заповедей Божиих и самоукорением. Уже лишь монахи имеют возможность к более внимательной жизни, к чистоте сердца через хранение ума и сердца от греховных помыслов.

Но, так или иначе, Христос обращается ко всем нам, чтобы мы, когда можем, не оправдывались тем, что «я — человек мирской, и мне простительно то и это», потому что Он сказал: «Будьте совершенны, якоже Аз совершен есьм». Поэтому это — заповедь, обращённая ко всем, и по возможности нам, конечно же, нужно стараться к этому стремиться и это исполнять в меру своих человеческих сил и с помощью Божией.

Все выпуски программы Актуальная тема