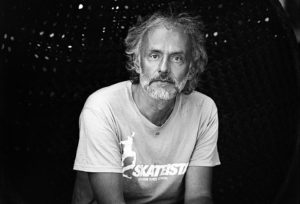

У нас в гостях был музыкант, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров.

Разговор шел о 30-летии группы «Мегаполис», о духовной составляющей творчества, и о том, что дает человеку жизнь в Церкви и помощь ближним.

К.Мацан:

— «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Олег Нестеров — музыкант, композитор, певец, лидер группы «Мегаполис», а ещё писатель, продюсер и — множество ипостасей. Здравствуйте!

О.Нестеров:

— Здравствуйте, Константин!

К.Мацан:

— Рад Вас приветствовать! Вы уже не первый раз у нас в гостях, и это хорошо, что гости у нас постоянные, к нам возвращаются. Сегодня постараемся поговорить, может быть, о том, о чём раньше не удавалось поговорить. Ну, и конечно, все те интересные темы, связанные с Вашим творчеством — музыкальным и писательским — затронем. Сейчас принято так у журналистов: перед интервью читать фэйсбук человека, которого предстоит спрашивать, и вот, я вижу — пусто у Вас сейчас на странице. Вы анонсируете концерт, и задаётесь вопросом — а как к нему песни выбрать? Вот, 30 лет группе «Мегаполис» — как из этого обилия выбрать песни? И пишете, что те, которые пришли, неведомо откуда — будете играть. Откуда приходят песни?

О.Нестеров:

— Ну, я отвечу словами Геннадия Фёдоровича Шпаликова, стихами, 80-летие которого мы в этом году отпраздновали, и который является одним из главных героев, как раз, нашего спектакля «Из жизни планет», который мы традиционно играем в конце декабря, 30-го и 31-го, в Центре Мейерхольда, музыкальное посвящение неснятым фильмам. Геннадий Фёдорович это очень ясно выразил:

По белому снегу я палкой вожу.

Стихи — они с Неба, я — перевожу.

В общем, любой честный человек, который что-то этакое сделал, он скажет вполне ясно, что... ну... я настраиваюсь на какую-то волну, и через меня что-то проистекает. И вот, я сейчас, по дороге к вам, читал в метро слова Шнитке на эту тему. О том, что существуют, как бы, он — маленький, и Нечто — большое. И когда, собственно говоря, у него происходит вот этот вот творческий процесс, естественно, вот это Нечто большое... он маленький настраивается на это Нечто большое, и эта настройка может длиться час, может, там, полтора, может — 40 минут, может — 30. И, в общем, я подтверждаю. Со мною это происходит абсолютно так же. Потом, естественно, всё это рассыпается, но всё, что в этот момент через тебя прошло — ну, всё остаётся. А там уже — твоё дело, как художника, материализовывать это в форме чего-то — стихотворения, или, там, музыки, записав это на ноты, записав эти ноты с оркестром в студии. Он говорит о неизбежных потерях — я знаю об этих потерях, когда мысль, даже произнесённая... собственно, «мысль изречённая — есть ложь», и насколько она огрубляется, огрубляется словом это... такое... проявление духа. И он говорит... ну... в свою очередь, для того, чтобы это точно донести, иногда это приходится делать. То бишь, огрублять, и заключать в ноты, или в слова — если ты работаешь со словом. Он говорит только о некоторых вещах, где это не происходит. Он несколько раз присутствовал в моментах интуитивной импровизации, когда, собственно, человек мог... повторю — это не джаз, не импровизация, так сказать, на заданную гармонию, на заданный квадрат, это совсем нечто другое. Это такая интуитивная музыка, где, в общем-то, этого упрощения и огрубления не происходит. Я тоже Шнитке очень хорошо понимаю, потому что у меня есть проекты, которые называются «Зеро-лайнс». Мы приняли эту музыку в 2000 году, издали только в 2016.

Но просто это было настолько прекрасно, что ты с этим в сердце жил, но не знал, что с этим делать. Потому что твои человеческие усилия были слишком ничтожны для того, чтобы к этому прикасаться и с этим что-то делать. А прикасаться было нужно. Для того, чтобы... не то, что как-то... отрезать начало и конец, или сделать лёгкий монтаж внутри вот этого сэйшена, но и нужно было переписать вокал и дописать, условно говоря, барабаны. И мне нужно было встретить самого себя, который к тому моменту потерял голос. Ну, то есть, я потерял свой голос... ну... я пел, я говорил, ноя пел не своим голосом. Потерял я свой голос в 1993, мне кажется, году... или в 1994, не помню... и начал петь уже не своим голосом, и я его...

К.Мацан:

— А что это значит? Это физически не своим голосом? Или это какое-то метафизическое явление?

О.Нестеров:

— И физически... ну... это — и то, и то. Одно от другого не... и в физическом смысле, конечно, и в метафизическом смысле ты поёшь не своим голосом. И я обрёл его, слава Богу, вот, к 2010 году, к «Супертанго», к моему альбому, и после этого я смог просто записать в этот проект — «Зеролайнс» — вокалы. Я опять превратился в тысячелетнего музыканта.

К.Мацан:

— Что такое тысячелетний музыкант? В этом контексте.

О.Нестеров:

— В этом контексте? Ну, смотрите... Есть опыт человеческий. Играет... Ну, смотрите... Что значит — мы говорим об интуитивной музыке как музыке, не имеющей начала и конца. Она — самая точная, она принадлежит нашей интуиции, нашим... И это не ты играешь, тобой ведёт какая-то невидимая сила, которая... и нет неправильных нот. Там время проистекает по-другому, и всё как-то выстраивается кристально ясно, и более счастливого состояния в своей жизни я, пожалуй, не встречал. Но, собственно, это мы говорим про... ну, говоря таким... языком светским — технологию творчества. А если говорить языком нормальным — это о том, как художник служит Высшему проявлению, и его служение заключается в том, чтобы эту идею донести, материализовав и... Ну, человек может это понять сам, ощутить сам, самостоятельно, эту связь. А иногда для того, чтобы это ощутить, ему нужны помощники. Он может пойти в Храм, или может послушать какую-то музыку в концертном зале, посмотреть фильм, или почитать хорошую книгу, и тогда это происходит.

К.Мацан:

— А вот, смотрите, я сейчас пытаюсь встать в позицию такого обыкновенного человека, не искушённого в музыке, в музыкальном творчестве. Мы часто слышим от художников, что «конечно, это не я, это вот мне диктуют Сверху, я просто записываю». И в некоем, наверное, таком гиперболизированном виде это представляется так, что вот человек просто в отключке, и вот, значит, неведомо как рука что-то выводит на листе бумаги — и вот, получается стихотворение гениальное. Но, если более трезво на это смотреть, Вы же играете ноты какие-то... извлекаете, Вы же участвуете в этом, у Вас же в руках инструмент. У человека у руке карандаш — как происходит это Взаимодействие, эта синергия, со-работничество художника и Другого? Или здесь вообще никакой ответственности художника нет? Что получилось, то получилось.

О.Нестеров:

— Нет, а здесь...

К.Мацан:

— Я почему это спрашиваю, потому что, просто, вот, в том посте в фэйсбуке, который я процитировал, Вы говорите: «Песни, которые пришли ниоткуда». Получается, есть другие песни, которые пришли откуда-то, которые Вы написали именно, а не поймали в сачок?

О.Нестеров:

— Конечно, конечно. Есть одни, есть другие. Например, есть песня, которую я написал, когда обратился к тексту другого человека. Но это же не значит, что они «пришли ниоткуда». В общем-то, всё Оттуда. Конечно же, всё Оттуда. Всё остальное... Идея первична, художник — вторичен. Идея ищет художника, тема ищет художника. А не художник ищет идею. Если художник ищет идею и тему, он рисует грушу и идёт на Крымский мост — с этим всё, в общем-то, понятно. Во всех остальных случаях, по правде, происходит ровно наоборот. И, говоря о том, что «то, что пришло неведомо откуда» — это действительно... это так и происходило, и мы долго учились это делать — играть музыку саму по себе, и не для чего. В этом — градации. Ты можешь играть для себя, ты можешь играть для людей. Но, когда ты играешь для Бога, у тебя иное качество. Мы учились эту музыку пропускать через руки, через голову — потому что пришла-то эта музыка в сердце, и с тех пор мы этим пользуемся, во многих наших альбомах музыка... большинство этой музыки написано именно... то есть... не то, что написано — воплощено именно через этот подход. И даже есть проект специальный, который называется «Зеролайнс», о котором я сказал, где только интуитивная музыка, музыка с низким горизонтом событий и такая, морфирующая, ландшафты...

«СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР» НА РАДИО «ВЕРА»

К.Мацан:

— Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы затронули эту тему — того, что есть какая-то идеальная, если угодно, идея, хотя это, такая, тавтология — «идеальная идея». Что-то, что Приходит, это приходится выражать потом в конкретных нотах, в конкретных звуках, записывать на пластинку, или на диск, пропускать через компьютер и так далее. И это — некое огрубление первоначального замысла. Вот, если не ошибаюсь, у Николая Бердяева такая мысль встречается, что творчество — всегда некая неудача, потому что идеальный замысел...

О.Нестеров:

— Конечно. Да.

К.Мацан:

— ... никогда не воплощается полностью, всегда он с какими-то оговорками. Вы с этим согласны, Вы это чувствуете?

О.Нестеров:

— Конечно, конечно, конечно! И задача художника — приблизиться, и дать проистечь через тебя вот этому идеальному замыслу как можно с меньшими потерями. Это моя задача как музыканта, как продюсера, как писателя. И моя задача как преподавателя — научить этому моих студентов.

К.Мацан:

— Вот, к Вашей писательской ипостаси я хотел бы обратиться. Недавно вышла Ваша книга, уже получившая признание и какой-то ряд наград, если я не ошибаюсь, «Небесный Стокгольм». Я, честно говоря, не читал целиком, читал только отрывки — то, что было опубликовано в Интернете.Очень интересно теперь это прочитать целиком. Само название — уже ставит некий вопрос. «Небесный Стокгольм». На слуху слова о Небесном Иерусалиме. Как эти вещи сочетаются для Вас — вот, в Вашем замысле.

О.Нестеров:

— Вы знаете, на страницах моего романа, где... Это Москва, 1962-1968 год, это выход из эпохи, которая называется... то есть, пик эпохи, которую мы называем Оттепелью — 1962 год, и медленный... подлый выход из этой эпохи. На страницах моего романа методично я прощаюсь с химерой, так сказать, «Небесного Стокгольма». Вообще, Москва на пике оттепельного времени, мечтала превратиться в такой «Небесный Стокгольм» — столицу Государства с идеальным общественным строем. Идеальный общественный строй... социальной сферы, забота о ближнем, нет безработицы, ну, и так далее, и тому подобное. В общем, шведы зашли туда справа, а мы туда шли слева. И, когда Хрущёв приехал в Стокгольм во время своей последней зарубежной поездки летом 1964 года, он, в общем-то, это всё своими глазами и увидел. Он увидел изобилие, а изобилие — это материальная составляющая к построению нового общества, творчески преобразующего мир. Ни в одной стране мира Государство не взяло на себя такую задачу — построить общество, которое бы творчески преобразовывало мир. В 1961 году наше Государство эту задачу на себя взяло. И тут Хрущёв видит, что шведы... Ну, так вот: одна составляющая — это изобилие, ну, то есть, материальная составляющая общества, и, с другой стороны — это новый человек, воспитание нового человека.И здесь, конечно, была палка о двух концах. Не будем говорить о всех противоречиях, всё это зашло в тупик, потому что... ну, как можно... Но, тем не менее, Хрущёв увидел нечто подобное, к чему он, так сказать, пытался завести нашу страну слева — он увидел, что шведы пришли справа, и он, после Стокгольма, сделал ряд громких заявлений... там... об отмене паспортной системы, об открытии Границы, даже о буржуазном перерождении, до которого он хотел бы дожить, если... увидеть всё своими глазами. Ну, в общем, ограничение прав карательных органов, ну, и так далее, и тому подобное... сроков у власти... И «Небесный Стокгольм» — это вот такая штука, к чему... во что мечтала превратиться Москва в начале 60-х. И на страницах своего романа я эту химеру медленно развенчиваю. Мои герои, которые работают не где-нибудь, а в Комитете Государственной Безопасности — они креативщики, их главная задача — работать «противопожаром» с вброшенной информацией. Это была эра анекдотов, их можно было рассказывать, и через анекдот, и через, вообще, смех, шутку — очень многое можно... ну, можно влиять на общество и людей очень легко. Не имея доступов к официальным каналам массовой информации, можно влиять именно через это, и очень эффективно, и, в общем, что и началось, и поэтому ответом был «противопожар» — анекдоты, не усиливающие агрессию, а наоборот, сужающие — есть два вида анекдотов. Нужно было придумывать ответные, и серийные анекдоты, и так далее, и тому подобное — это фабула. Ну, и потом Оттепель заканчивается. Они — каждый из моих героев остаётся, в общем, наедине с самим собой и с тем, как, вообще... как быть, и что делать. Они теперь работают в Отделе дезинформации, делают неправедное дело, и, в общем, каждый из них выбирает, и главный герой, в том числе. И я оставляю моего главного героя в таком... в ночном троллейбусе... в утреннем троллейбусе 1-го января. Он едет по заснеженной Москве, и видит вокруг, из окна, только белое и своё отражение в стекле троллейбуса, и прощается с Небесным Стокгольмом. Вот, такая вот штука. Не знаю, я достаточно сумбурно ответил на Ваш вопрос, что за «Небесный Стокгольм» в моей книжке. Ну, надеюсь, слушатели радио «Веры» меня, всё-таки, поняли.

К.Мацан:

— Я, быть может, сейчас чересчур радикальный поворот предложу, но, если уж заговорили мы о Небесности, и об образе Небесного Стокгольма — как некая отсылка здесь идёт к Небесному Иерусалиму, то... мы знаем, что Небесный Иерусалим, в принципе, достижим.

О.Нестеров:

— Конечно.

К.Мацан:

— Через Церковь. А, получается, Небесный Стокгольм, как попытка построить идеальное место не земле, обречена на провал.

О.Нестеров:

— Конечно. Но, каждый раз, попытки построить идеальное общество оборачивались миллионом личных катастроф. И, что значит — «идеальное общество»? Общество, где все равны. Но, в этом есть, с одной стороны — глобальный тупик, как говорил тот же Бердяев. Равенство — это зло. Потому что... равенство — это ничто, абсолютный хаос. И мир возник из неравенства из некоего — свет от тьмы отделился через неравенство. Любой творческий акт — это неравенство. Даже эпоха Возрождения, которая дала самые, может быть, значительные произведения искусства, это эпоха жесточайшего неравенства. Требование равенства — это возвращение к изначальному хаосу. Это, в общем, мысль Бердяева...

К.Мацан:

— Аристократа духа.

О.Нестеров:

— ... к которой я возвращаюсь на страницах моего романа. Да, Вы абсолютно правы.

К.Мацан:

— Я так сказал, что Небесный Иерусалим достижим через Церковь. Вы сказали: «Да». Насколько, в принципе, эта тема Вам важна, интересна, даже не применительно конкретно только к роману, а, в целом, в контексте творчества? Ведь, творчество, как мы сегодня уже услышали, связано с Источником любых идей.

О.Нестеров:

— Ну... Вы имеете в виду мои взаимоотношения с верой...

К.Мацан:

— Ну, например.

О.Нестеров:

— Или с Церковью? Ну... мои взаимоотношения с верой — они абсолютно ясны. Это произошло один раз, на Новом Арбате, году в 1987. Я встретил двух молодых людей, и они оказались швейцарцами. Я шёл тогда в клуб «Метелица», или... я не помню, как это... кафе «Метелица» тогда называлось, на какой-то рок-концерт, и мы поговорили очень коротко... ну, тогда было много иностранцев любопытных в Москве... и они сказали: «Олег, ты на пороге очень важного события в твоей жизни». Вот, кто это? Я их не придумал, они действительно были — два молодых человека... ну, постарше меня. Они сказали... Я говорю: «А какого события?» Они сказали: «Ты знаешь, вот — Иисус войдёт в твоё сердце». Ну, я иду на рок-концерт: «Ну, да. О’кей. Может быть — войдёт, может быть — не войдёт... Хорошо. Спасибо». Потом прошло полгода, и, в купе плацкартного вагона, это действительно произошло. Не буду объяснять, каким образом — у каждого это по-разному, но с тех пор... в общем... как-то... очень многое в моей жизни поменялось. И мне с этим очень легко жить. И главное — не сбиваться. Как раз, мои взаимоотношения с музыкой помогают мне фазироваться с этим.

К.Мацан:

— Что это значит?

О.Нестеров:

— Фазироваться... ну... находиться в ладу. Ну, как бы, в одной фазе. Не в разных фазах: один рукой сделал в одну сторону, а другой — в другую. Это как есть фильм братьев Коэнов «Изнутри Льюина Дэвиса» — про кантри-музыканта. Действие происходит в 1962 году. Очень хороший музыкант, очень хороший голос, красивый парень, очень талантливый, но ничего у него не клеится. А не клеится у него потому, что он — то опережает, то опаздывает, то опережает, то — опаздывает. Абсолютно ясно... Коэны — они даже завернули в восьмёрку свой сюжет, чтобы нам, бестолковым, ещё раз показать, что он — не сфазирован с этим миром. Он не живёт с ним в ладу, не живёт с ним в гармонии — со всеми вытекающими последствиями.

К.Мацан:

— Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервёмся, и вернёмся к вам, буквально, через минуту.

«СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР» НА РАДИО «ВЕРА»

К.Мацан:

— Ещё раз добрый вечер, дорогие друзья! Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор с Олегом Нестеровым — музыкантом, композитором, певцом, писателем, продюсером, преподавателем и лидером группы «Мегаполис».

Вы начали потрясающе интересные вещи рассказывать, и спасибо Вам за такую открытость, потому что не все и не всегда готовы о своей вере говорить, а, между тем, это, может быть, самое важное, что человека наполняет, в каком-то смысле. И Вы тоже сказали о том, что Вам стало с этим легко. Это как-то вот... не знаю... что-то в жизни изменилось. А Вы можете рассказать, что это за ощущение, что с этим стало легче? Почему вдруг с верой становится легче? Кто-то скажет наоборот ведь: вот, значит, там, надо теперь как-то что-то в себе менять, что-то в себе как-то... отказываться от чего-то, ради этого пути. А Вы говорите вот — легче стало.

О.Нестеров:

— Ну, а как может быть по-другому, я не понимаю? Вот — объясните мне, пожалуйста! Как может быть по-другому, когда всё так? Когда всё так, что бы ни случилось — всё так.

К.Мацан:

— Я знаю, что у Вас есть дружеские тёплые отношения с Храмом Живоначальной Троицы в городе Электроугли. В том числе и силами этого Храма проводится ежегодный фестиваль «Троица. Всё живое», на Троицу. И группа «Мегаполис» регулярно участвует, и Вы, в общем-то, у истоков этого фестиваля стоите. И вокруг этого Храма, как и вокруг любого, на самом деле, почти Храма, происходит то, что называется «социальная деятельность». Помогают больным, обездоленным, всем тем, кому нужна помощь. И Вы тоже в этом участвуете, и нередко это может даже ставить для стороннего наблюдателя вопрос: а вот зачем, грубо говоря, на такие вещи тратится время? Зачем идти к человеку, там, в больницу? Очень часто эта деятельность больше даже помогает не тому, кому помощь оказывается, а тому, кто эту помощь оказывает.

О.Нестеров:

— Конечно, конечно! Это для того, чтобы понять лучше себя — кто ты, что ты, зачем ты, почему ты, как ты? Такие вещи — они самые важные в этот момент. И важно их делать легко, по доброй воле, с улыбкой. Конечно, удивительные люди служат в этом Храме — отец Андрей, отец Александр, с кем я изначально и познакомился. Их история, их судьба, наши разговоры, и вообще — Электроугли я наблюдал почти всю свою жизнь из окна электрички, когда ездил на дачу. Это такое закопчёное кирпичное было здание, с чёрной трубой — самое страшное место на земле, и отцы-то мне и говорили о том, что «когда мы приняли приход — всё было не очень...» И они начали вот такую вот деятельность, и, очевидно, что всё по-другому в этом месте, и Храм, как это, в общем, и должно происходить — из него идут вот эти вот лучи, которые, в общем, кого нужно — притягивают, кому-то помогают, кого-то заставляют задумываться.

К.Мацан:

— Вы сказали о том, что вот эта... такая... деятельность, что мы называем «социальной деятельностью» — помощь ближним, проще говоря — помогает тому, кто помогает, лучше понять себя. И этот аргумент, в принципе, в пользу вот этой помощи ближним, действительно, часто приводится в пользу необходимости волонтёрства. Часто можно услышать, что вот, если у тебя проблемы, иди к тому, кому хуже — вот, к обездоленным — и ты увидишь, что у тебя, на самом деле, нет проблем. Но очень часто этот аргумент и не срабатывает. Потому что, ну, если кому-то хуже, чем мне, почему мне от этого должно стать лучше? Вот, как это происходит? Как меняется взгляд на себя в таких ситуациях? Как это у Вас было, если было?

О.Нестеров:

— Вообще, я очень часто задумываюсь... ну, вот... особенно вот в год столетия русской революции, о том, что пережила Россия, и вообще — что пережил мир в ХХ веке, и пытаюсь... ну, как-то... через себя понять, на уровне просто таких, личных ощущений, что проживал конкретный человек, находясь в водовороте тех, порой страшных, событий. Тактильные ощущения, осязательные, все эти неизбежные вопросы выбора — ну, в общем, вот... голод, смерть ближних, и так далее, и мне кажется, что... Читаю воспоминания, например, княжны Васильчиковой «Берлинский дневник» — это 1940-45 год. Наша русская княжна, 20-летняя девушка Мисси, из хорошего рода, в общем, проводит в Берлине это страшное время, и видит, как под воду уходит целая цивилизация. Как медленно — а это дневник, она пишет его каждый день, и видит, как меняется жизнь окружающих людей, и друзей, родственников, родных. Какой ужас начинается там в 1944-м. Как она принимает решение, и участвует вот в этом заговоре летом 1944 года. И как она тщательно маскирует в своём дневнике, а потом, задним числом, расшифровывает... ну, в общем, все эти вот ощущения... Я хочу сказать, что каждому из нас посильно нужно эти ощущения в себе пробуждать и стараться проживать для того, чтобы каких-то страшных вещей в нашей жизни не происходило. Потому как революция как общественное явление, или историческое явление, или война как историческое явление — это одно, а война, которая касается тебя самого, и что ты испытываешь каждый день и час — это совсем другое. И говорят, что когда память поколений умирает, это предшествует новой войне и новым катаклизмам. И, может быть, своей какой-то очередной задачей я вижу — не знаю, как, я музыкант — именно это. И я ещё как-то не сформулировал, в чём я смогу этой идее служить, но, тем не менее, я должен это делать. Ну, например, говорить сейчас на радио «Вера» об этих вещах. И это, отчасти, ответ на Ваш вопрос. Когда ты идёшь к людям, с кем... ну, не всё в порядке в этот момент, кто нуждается в твоей помощи, и ты становишься частью их, и ты им помогаешь, и ты приобретаешь свой личный опыт. А что это такое, когда я не могу пойти, а что это такое, когда умерла мама, а что это такое, когда... ну, и так далее, и тому подобное. И ты не читаешь это в книге, не слышишь это через, там, третьих людей, а ты просто — рядом с этим, и это случается тоже с тобой, и это делает... ну... это, в очередной раз, ну... фазирует тебя с этим миром. Вот.

К.Мацан:

— Вот, Вы сейчас говорите о приобретении этого опыта, о попытке по-новому на себя посмотреть. Не знаю... опять-таки, может быть, я тут как-то чересчур обобщаю, и, может быть, Вы меня поправите, но для меня, в принципе, вот та эпоха 60-х, которой ваши спектакли «Из жизни планет» посвящены — тоже нечто, очень близкое этому. Когда люди вдруг стали искать на волне оттепели ( а, может быть, оттепель в виду этого наступила, не знаю ) какие-то иные смысловые основания. Вот — кто я? Зачем — я? Что я делаю? И этот поиск дал великое кино — снятое...

О.Нестеров:

— Да.

К.Мацан:

— ... и великое неснятое кино, которому Вы посвятили...

О.Нестеров:

— ... проект «Из жизни планет».

К.Мацан:

— Вот, я прав вот в этой оценке? Это, вот, некий поиск дал такие плоды? Поиск нового себя, новых смысловых оснований.

О.Нестеров:

— Человек получил возможность, действительно, заглянуть в себя. Он остался наедине с собой, с одной стороны. А с другой стороны, население нашей страны превратилось в большой ансамбль — даже не в оркестр, а в ансамбль, с множественными обратными связями. Физики перекрёстно опыляли лириков, лирики — космонавтов, спортсменов, исчез страх, наша страна получила неимоверную прививку антихрупкости, после войны. Антихрупкость — это способность становиться сильнее, против любого отрицательного события, с тобой происходящего. И этот странный чёрно-белый лидер, Никита Сергеевич Хрущёв, который, с одной стороны, позакрывал половину Храмов и так далее, а с другой стороны, он дал человеку перспективу и свободу быть самим собой и заглядывать в себя. Что, в общем-то, и стало происходить, и стало происходить резко, внезапно и на всех уровнях. Космос, математика, спорт, кино и музыка. Москва начала 60-х — это Мекка классической музыки. Международный конкурс Чайковского... она, действительно, Мекка! Сюда приезжали доучиваться после европейских консерваторий, потому что здесь было именно то, что нужно. И это время, когда вдруг — всё стало получаться! Это время, когда всё получалось. И мой проект о неснятых фильмах, о невоплощённых замыслах — как ни странно, посвящён времени, когда всё получалось. Перестало получаться на выходе из этой эпохи, когда мы стали вползать совсем в другое время, когда изменились разговоры, изменились смыслы, и вот тогда-то всё, в общем-то, и поменялось, и эта эволюция, прекрасная эволюция, была прервана сверху — и не случилось... Говоря о фильмах — тех, которые должны были случиться — это, действительно, были бы великие фильмы. Если бы Шукшин снял «Степана Разина», к примеру, мы бы вообще по-другому сейчас ощущали русского человека. Это был главный фильм его в жизни. А художник такого калибра как Шукшин — такой художник приходит к нам раз в столетие. Я могу перечислить ещё ряд имён: Панфилова с «Жанной д’Арк», с Чуриковой в главной роли, или... ну, и целый ряд примеров, с которыми можно ознакомиться на нашем интернет-портале «Из жизни планет» planetslife.ru, где это всё очень подробно исследовано. И прошивка у страны была бы иная, и иные пословицы и поговорки, иные герои, если бы это произошло. Но, с другой стороны, эти невоплощённые замыслы — они... миссия их оказалась совсем иная. Они рассказывают, собственно, о той эпохе. И делают они это, может быть, лучше, чем замыслы воплощённые, потому как мы можем о той эпохе судить по фильмам, которые были сняты. Но, в какой-то степени, эти фильмы уже мифологизированы. Мы знаем каждую фразу, каждый взгляд, каждый жест, и не воспринимаем их так точно и свежо. Неснятые фильмы могут рассказать об эпохе... ну... как, например, не выживший в кораблекрушении мог бы рассказать куда глубже, чем тот, кто выжил. Потому как, неснятые фильмы именно поэтому и были не сняты, потому что они были острее, живее, точнее, радикальнее — поэтому им и не было суждено воплотиться. Ну, тот, кто выжил в кораблекрушении скажет о том, что — да, было очень страшно, я бежал на палубу, наверх, у меня был спасательных жилет, свисток, нас погрузили на шлюпку, через 2 часа — вертолёт... Но это совсем не то, что бы рассказал не выживший в кораблекрушении: какой это был ужас, как в трюм медленно поступала вода, медленно уходил воздух, медленно наступала смерть. Вот, это был бы совсем иной рассказ про кораблекрушение. Вот, в спектакле «Из жизни планет», который мы играем в Центре имени Мейерхольда 30 и 31 декабря в 7 часов вечера... Это старая, вообще, московская театральная традиция, которая даёт возможность, например, женщинам надеть красивое платье в 5 часов вечера, а не в 12 ночи, сходить в театр, а потом уже идти к праздничному столу, к друзьям — собственно, эти спектакли мы играем в Новый год по одной простой причине: на эти спектакли родители приводят своих детей, а дети — своих родителей. Когда мы с этим столкнулись, мы очень порадовались, потому как — это такая, нулевая, точка, встреча поколений. Потому как и для тех, и для других — это всё очень важно. Потому как это не ретро, и не ностальгия, это — «настоящему, чтобы обернуться будущим, требуется вчера». Это — обретение уклада, который у нас, периодически... мы теряем, потому как у нас не эволюция, а войны и революции. А уклад — это очень важно. Это — с чем молодой человек... ну... это система координат, и, имея эту систему координат, тебе очень просто идти дальше и делать свои уже шаги. А когда уклада нет и... то можно бить бутылки у реки. Ну, и так далее.

«СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР» НА РАДИО «ВЕРА»

К.Мацан:

— Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис» сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Знаете, я помню, как я впервые узнал о проекте «Из жизни планет». В 2016, если не ошибаюсь, году. Это был март, вот такое первое солнышко появляется, очень такое весеннее настроение, и, как раз, прогремела новость про то, что скончался Валентин Распутин. И я как-то, в связи с этим, пересматривал фильм «Рудольфио», по его рассказу, Динары Асановой, и это тоже — кино вот тех лет. Здесь же рядышком и «Июльский дождь» Хуциева, и вот эта вся атмосфера... Я попадаю на сайт «Из жизни планет», включаю музыку, и понимаю, насколько точное попадание. Вот, абсолютно точное попадание мелодики, и всего, и вот самой этой атмосферы, которая создаётся — вот в то, что я чувствовал тогда. Один из героев Вашего спектакля — это Геннадий Шпаликов. Кто-то, я помню, рассказывал, что, по-моему, когда Михаил Козаков искал героя на главную роль в фильм «Покровские ворота», ему сказали: «Тебе нужен шпаликовский мальчик». И вот, он искал типаж «шпаликовского мальчика». То есть, некий даже вот... нового героя создал Шпаликов в своих работах. Вы говорите о традиции, о преемственности, об обретении уклада. Что это было за явление — «шпаликовские мальчики», и сам Шпаликов, и возможно ли появление таких «мальчиков» сегодня? Кем бы они были сегодня?

О.Нестеров:

— Ну, конечно, возможно! Но Шпаликов родился в то время, и он совпал с тем временем. И когда он перестал совпадать, Шпаликов закончился. Как сказал Павел Финн про своего друга, сценарист и друг Шпаликова: «В конце 60-х время разлюбило Шпаликова, потому что оно всё больше наливалось свинцом». Шпаликов... вообще, страна своего героя, мне кажется, ещё обретёт. И Шпаликов не до конца... не то, чтобы изучен... фигура Шпаликова пока ещё... ну, то есть, должно пройти время, прежде чем. И Шпаликов... через Шпаликова... Шпаликов оттепель-то и артикулировал, она назвал вещи своими именами. Он кое-что придумал, с одной стороны, но, с другой стороны, он ничего не придумал. Ну, говорят, вот, Шпаликов придумал оттепельную Москву в кинематографе. До него она была помпезная в кино, и очень серая и скушная в жизни. А вот Шпаликов такую её придумал, и она... когда мы говорим о Москве 60-х, мы вспоминаем все эти кинематографические образы. С одной стороны, это так, но Шпаликов именно такой Москву и видел, такой Москве и улыбался, а значит, эта Москва на самом деле и существовала. И, я вас уверяю, существует до сих пор. Если вы встанете летом в 4 часа утра и пройдётесь в районе Таганки, где он снимал некоторые свои кадры, вы даже сейчас увидите шпаликовскую Москву.

К.Мацан:

— Вы увидите ту баржу, которая плывёт у него в неснятом фильме...

О.Нестеров:

— Ну, к примеру... Да, если... в общем...

К.Мацан:

— Девочку Катю.

О.Нестеров:

— И девочку Катю. Собственно, Шпаликов — это такой герой надежды. Герой надежды, который к некоторым вещам, например, относился очень серьёзно. Проще, я думаю, что будет нашим слушателям почитать воспоминания очевидцев, или обратиться, собственно, к... или придти на спектакль...

К.Мацан:

— Да. 30-31 декабря, да.

О.Нестеров:

— ... 30-31 декабря. Собственно, спектакль начинается Шпаликовым, Шпаликовым и заканчивается. Собственно, 4 пути для художника, 4 пути для человека. И когда мы делали этот спектакль, я до конца и не понимал, почему мы взяли 4 неснятых фильма, почему мы сделали это музыкальное посвящение, написали музыку к этим неснятым фильмам, и почему я исследую судьбы этих художников, и эти невоплощённые замыслы. И ответ пришёл сам собой, понятно Откуда, что это — компас. Что у каждого из этих художников были диаметрально противоположные пути — север, юг, восток и запад — и каждый шёл этим путём, и каждый был прав...

К.Мацан:

— Напомните, что это за пути?

О.Нестеров:

— Ну, давайте, если Вам интересно... Например, Геннадий Фёдорович Шпа... Владимир Китайский, кто должен был снимать фильм по сценарию Шпаликова «Причал», 1960-61 год, был любимчиком у Михаила Ромма, и, вообще, первым учеником во ВГИКе. Он учился вместе с Тарковским и Шукшиным, но, тем не менее, считался фигурой номер один. После того, как этот фильм закрыли, и он не был снят, столкнувшись с реалиями жизни кинематографа, Мосфильма, и, вообще, как слишком, может быть, нежный художник, он выбрал для себя иной путь. Это был, с одной стороны, пророк, который напитал своими идеями целое кинематографическое поколение. С другой стороны, он понял, что он слишком слаб, чтобы идти на Голгофу. Тарковский, как сказал Савва Кулиш, вышел из-под влияния Китайского только к «Солярису». А Тарковский — у него были силы пойти, и он — пошёл. А Китайский выбрал для себя совсем иной путь. Он как-то философствовал с ещё одним начинающим режиссёром Гордоном о роли Иуды Искариота, как ни странно, и они фантазировали на тему, как бы они сняли его смерть, во всех подробностях, как бы они просто поставили, по-режиссёрски, этот эпизод. И, двумя годами позже, Китайский абсолютно так режиссирует свою собственную смерть. И этот путь — не делать, и не бороться. Путь Владимира Мотыля, который потратил несколько лет на хождение по коридорам, и на то, чтобы пробить свой замысел «Семь пар нечистых». Это история про начало войны, и про баржу, которая уголовников и политических заключённых везёт к отдалённому острову. Но фашисты... ну... самолёт уничтожает охрану, заключённые предоставлены сами себе, и вопрос выбора — можно пристать к острову и встать вместе с солдатами, взять оружие и стоять до конца, а можно уплыть в Норвегию и попросить политического убежища. И, собственно, путь Мотыля — это делать и бороться. Он сказал, что... в конце концов, он сказал что не стоит тратить время на хождение по высоким коридорам. Нужно брать любой, мало-мальски приличный, замысел, и делать из этого свой фильм. Что он и воплотил в фильме, например, «Белое солнце пустыни» или «Женя, Женечка и «катюша». Это путь такой — делать и бороться. Путь Андрея Смирнова, который у нас, собственно, в проекте и в спектакле, его фильм «Предчувствие», где он вспоминает своё послевоенное детство, и 1953 год, хмурую школу, уголовный двор на Сретенке, и такое, беспросветное, одиночество малыша во враждебном мире больших, путь Андрея Смирнова — это бороться и не делать. Он первый подал в суд на Государство, подал в суд на Госкино — и выиграл. Но за это — на 30 лет он был отлучён от профессии. Ему было отказано в праве быть советским режиссёром. И путь четвёртый, наконец, это путь Шпаликова — делать, но не бороться. По семь, по восемь раз переписывать, опять приносить, опять переписывать. В конце жизни он будет кричать на Мосфильме, в коридорах: «Я не раб!» Какой из этих путей правильный? Вот, на эти темы мы рассуждаем в спектакле «Из жизни планет», мы играем музыку к этим неснятым фильмам, мы рассуждаем на тему «художник и власть», «свобода и несвобода», мы говорим о невоплощённых замыслах и их жизни после смерти. Но, самое главное, мы, конечно, говорим про каждого из тех, кто присутствует в зале. Поэтому и дети приводят своих родителей, а родители — детей. Потому как, говоря про то время, мы говорим про каждого из нас.

К.Мацан:

— Последний вопрос, если позволите, всё-таки вернусь к нему: а «шпаликовские мальчики» сегодня — это состояние общества, или состояние души?

О.Нестеров:

— Вы знаете, я Вам такую вещь скажу про Шпаликова. Шпаликов в какой-то момент, по моим ощущениям, перестал верить. Вот. И с этим он и ушёл из жизни. И, как и любой человек, он переживает разные фазы в своей жизни. И, как говорил Шнитке про отсутствие финалов в своих произведениях, и, вообще, в произведениях ХХ века: «Как будто — раз, и всё кончилось. И часто жизнь человека — это именно, как раз, «раз — и всё кончилось». В худшем случае, это когдавсё распадается на какие-то незначащие части, и человек просто перестаёт существовать, распадаясь, ещё живя. А красиво, когда человек погибает... или умирает — с улыбкой на устах, когда он принимает свою смерть как торжество и великий момент перехода в иное состояние. Когда он родился — это была встреча на вокзале, а здесь — такая же торжественная... такие прекрасные и светлые проводы. И, возвращаясь к Шпаликову, мне хотелось бы, чтобы наши современные «шпаликовские мальчики» никогда не теряли веру — когда им было двадцать, и когда им будет и семьдесят.

К.Мацан:

— Спасибо огромное! Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», сегодня был у нас в программе «Светлый вечер». Я напомню, что 30 и 31 декабря в Центре имени Мейерхольда, на Новослободской, в Москве, спектакли «Из жизни планет», о которых, в том числе, мы сегодня говорили. Спасибо за эту искреннюю беседу. В студии был Константин Мацан. До свидания! До новых встреч на волнах радио «Вера».

«СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР» НА РАДИО «ВЕРА».

13 декабря. Об искушениях

В 6-й главе Послания апостола Павла к галатам есть слова: «Если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым».

Об исправлении ближнего с любовью — протоиерей Максим Первозванский.

Есть такая отеческая премудрость, что, как правило, мы осуждаем других в том, что есть где-то, может быть, в зачаточном состоянии в нас самих, в каком-то иногда явном, иногда латентном состоянии.

И поэтому апостол предупреждает, чтобы мы, если кого-то и берёмся исправлять, то делали это не только с любовью, но главное, с кротостью, помня, что раз мы это заметили и взялись исправлять в других, значит, и сами мы недалеко от подобных ошибок. И поэтому в другом месте апостол Павел напоминает нам: «Блюдите, яко опасно ходите, яко же не мудрии, но яко же премудрии».

Все выпуски программы Актуальная тема

13 декабря. О почитании апостола Андрея Первозванного

Сегодня 13 декабря. День памяти Апостола Андрея Первозванного.

О его почитании на Руси — протоиерей Константин Харитонов.

Апостол Андрей Первозванный особенно почитается у нас на Руси. Он — первый проповедник Евангелия на землях нашего отечества.

На государственном уровне он отмечен тем, что самая главная награда нашей России — это орден апостола Андрея Первозванного, который был учреждён Петром I, но, к сожалению, был упразднён в 1917 году. Но он вновь возобновлён в 1998 году, и награждаются им самые выдающиеся деятели нашего отечества.

Также особенно почитается апостол Андрей Первозванный в российском флоте: флаг апостола Андрея Первозванного венчает эскадры нашего флота. Апостол Андрей Первозванный является покровителем и защитником нашего отечества, поэтому ему особенно молятся о защите нашей родины. Святой апостол Андрей Первозванный, моли Бога о нас!

Все выпуски программы Актуальная тема

13 декабря. О творчестве Карло Гоцци

Сегодня 13 декабря. В этот день в 1720 году родился итальянский писатель и драматург Карло Гоцци.

О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Самые знаменитые его комедии — «Любовь к трём апельсинам», «Турандот» — были использованы и впоследствии переработаны многими и многими писателями и композиторами, в том числе и Сергеем Прокофьевым, создавшим в 1919 году свою оперу.

Возвращаясь к Карло Гоцци, скажем, что шумный успех этих его произведений объяснялся причудливым сочетанием комического и трагического в сюжете. А ведь наша жизнь никогда не бывает сплошной чёрной полосой и вместе с тем не представляет собой бал-маскарад, но, если смотреть на неё с высоты птичьего полёта, учит каждого человека, по слову апостола Павла, не отчаиваться и в отчаянных обстоятельствах, и в радостях не впадать в самозабвение, но сохранять благодарственное, доверительное отношение к промыслу Божиему.

Этим сочетанием трагического и комического достигалось жизнеподобие пьес Карло Гоцци, их долгожизненность на театральной сцене.

Все выпуски программы Актуальная тема