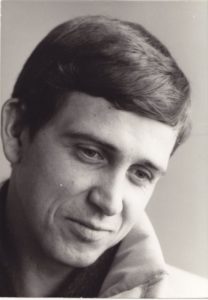

Я знаю, время пройдёт и слова устареют; но не устареет горечь и грусть, потому что в начале 2016-го года умер в городе Волгограде совестливый человек и таинственный, невероятного таланта поэт – Сергей Васильев. Сергей Евгеньевич, Серёжа. Он жил скудно и тяжело, иной раз не зная, будет ли хлеб в дому назавтра, но догадываясь, что, скорее всего, придут новые стихи, и он разошлёт их друзьям, и через пару дней добавит просьбу: те – забудьте, читайте эти, я, кажется, улучшил, я переделал. Он писал честно, беспощадно, размашисто.

Я знаю, время пройдёт и слова устареют; но не устареет горечь и грусть, потому что в начале 2016-го года умер в городе Волгограде совестливый человек и таинственный, невероятного таланта поэт – Сергей Васильев. Сергей Евгеньевич, Серёжа. Он жил скудно и тяжело, иной раз не зная, будет ли хлеб в дому назавтра, но догадываясь, что, скорее всего, придут новые стихи, и он разошлёт их друзьям, и через пару дней добавит просьбу: те – забудьте, читайте эти, я, кажется, улучшил, я переделал. Он писал честно, беспощадно, размашисто.

В последнее время он начал задумываться о грядущем своём юбилее и новой, итоговой книжке: до шестидесятилетия оставалось меньше года. «…Посему больше никому ничего из новых стихов не показываю, – писал он мне в декабре 2015-го. – Посылаю тебе то, что сочинилось у меня в последнее время. Отнесись как можно более жёстко. Всего тебе! Васильев».

И в приложении к письму – тут же начинали искриться, звучать, гудеть – его промытые, загадочные, и одновременно осязательные образы и мелодии.

А Создателю вновь хвала –

Его желчь отыщешь с трудом.

Вот твой храм, сгоревший дотла,

Вот твой странноприимный дом.

И в серебряной нищете

Что же делать, Господь, прости,

Горемычному сироте –

Разве руки крестом сплести.

Из-за пазухи нож кривой

Ночь достанет, станет, как зверь.

Ты поверишь, что я живой?

Умоляю тебя, поверь!

Сергей Васильев, из последних стихотворений, 2015-й год

…а то и прорвётся детский, какой-то щемяще-детский голос, которого я больше ни у кого и не слышал – «Я, как кошка, гуляю сам по себе, / И пусть ни гроша за душой, / Я помню, Господи, о Тебе / И о том, какой Ты большой…»

Я писал, вдохновлённый пронзительной васильевской лирикой, что читая её, я думаю о благотворном воздействии живительного вещества баратынской и заболоцкой поэзии; о том, как золотое солнце Арсения Тарковского отражается в прозрачном рубцовском озере, о криках бродячих волжан трех веков и детских спорах в наших недетских играх.

…Помянешь имя Евгения Баратынского, и вот поэтесса Светлана Кекова пишет мне из Саратова о стихах Сергея Евгеньевича:

«Ты помнишь, эти его строчки – “…Мой дар убог, / И голос мой, как водится, негромок”? Такое признание можно было бы принять за некое творческое кокетство, за скрытую “провинциальную” гордыню. Можно было бы… Но – нельзя. Он – поэт кристальной сердечной чистоты, из которой и проистекает подлинное смирение. И ещё он – поэт сострадания и боли, боли за каждого человека, и – боли за всю Россию…»

Я хочу возвратиться туда,

Где не рады чужому увечью,

Где растенья горят от стыда

За звериную плоть человечью,

Где застенчиво пашут и жнут

В годы смуты и в годы разрухи,

Где дубы вековые живут

И живут вековые старухи.

Может, там, в опустевшем дому,

Я, забывший печаль дорогую,

В этой жизни хоть что-то пойму

И про жизнь позабуду другую.

…Теперь итоговая книга чудесного волжского поэта Сергея Васильева выйдет уже без него; и, вослед «Часам с кукушкой», «Бересклету», «Черным подсолнухам» и «Речи пернатых», – надеюсь, как всегда, каким-то чудом, долетит и до первопрестольной.

Накормим тех, кто попал в беду

Фонд «Банк еды «Русь» много лет помогает людям по всей России самым необходимым — едой. В преддверии Нового года и Рождества фонд запустил акцию «Положите подарок под благотворительную ёлочку». Её цель — собрать как можно больше средств, чтобы обеспечить запасом продуктов тех, кто в этом нуждается: одиноких пенсионеров, многодетные семьи и родителей особенных детей.

Среди тех, кому нужна помощь оказался Иван Николаевич и его близкие. В 60 лет мужчина остался один с двумя несовершеннолетними детьми. В дружную жизнь семьи вмешалось несчастье — супруги и мамы, Натальи, не стало. Теперь Иван Николаевич растит двоих сыновей самостоятельно. У одного из них — инвалидность: он не слышит, не говорит, плохо видит и с трудом передвигается. Родные для него — опора во всех смыслах.

Иван Николаевич берётся за любую подработку, чтобы мальчишки были сыты и одеты. Но порой его усилий не хватает, чтобы закрывать все потребности семьи. В такие моменты банк еды «Русь» всегда оказывается рядом. Продуктовые наборы делают жизнь отца и его сыновей заметно легче. Заработанные деньги Иван Николаевич может вкладывать в лечение старшего сына и распределять на другие нужды семьи.

Примите участие в акции «Положите подарок под благотворительную ёлочку», так вы поможете банку еды «Русь» обеспечивать продуктами всех, кому они необходимы. Оставить любой посильный перевод можно на официальном сайте фонда.

Когда человек уверен, что он сможет накормить себя и близких, у него появляются силы жить!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Этика диалога М.М. Бахтина». Алексей Козырев

Гостем программы «Светлый вечер» был декан философского факультета МГУ Алексей Козырев.

Разговор шел о том, как известный философ Михаил Михайлович Бахтин размышлял о взаимоотношениях человека с окружающими и с Богом, и как это соотносится с христианской традицией.

Этой программой мы завершаем цикл бесед, приуроченных к 130-летию со дня рождения М.М. Бахтина.

Первая беседа с кандидатом философских наук Андреем Теслей была посвящена жизненному пути М.М. Бахрина (эфир 22.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена христианскому взгляду на труды М.М. Бахтина (эфир 23.12.2025)

Третья беседа с доктором филологических наук Татьяной Касаткиной была посвящена размышлениям М.М. Бахтина о творчестве Ф.М. Достоевского (эфир 24.12.2025)

Четвертая беседа с доктором филологических наук Анастасией Гачевой говорили о христианских мотивах в произведениях М.М.Бахтина (эфир 25.12.2025)

Ведущий: Константин Мацан

Все выпуски программы Светлый вечер

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Ответ Президента В.В. Путина на Прямой линии о вере в Бога;

— Возможность дискуссии о вере в общественном пространстве;

— «Вифлеемский огонь» — новая Рождественская традиция;

— Праздничные традиции разных времен;

— Выставка в Москве об истории «Алисы в Стране чудес» в России;

— 200-летие со дня основания Серафимо-Дивеевского монастыря.

Ведущие: Константин Мацан, Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер