В августе тысяча девятьсот семнадцатого года видный банкир и промышленник Павел Павлович Рябушинский публично и резко выразил протест социалистическому крылу Временного правительства. Он, заявил, что идеи социалистов, вдохновлённые большевиками, опасны для России, и неминуемо приведут её не только к политической, но и экономической катастрофе. Это вызвало снисходительные улыбки не только у некоторых «товарищей», но и у представителей партий несоциалистической направленности. А всего через каких-то два месяца стало очевидно, что Рябушинский как в воду глядел: страну потряс кровавый октябрьский переворот. Пришедшие к власти большевики не простили Павлу Павловичу его гневных слов, и со временем превратили фамилию Рябушинских в своего рода имя нарицательное - синоним жадности и накопительства. Хотя на самом-то деле всё было совершенно по-другому…

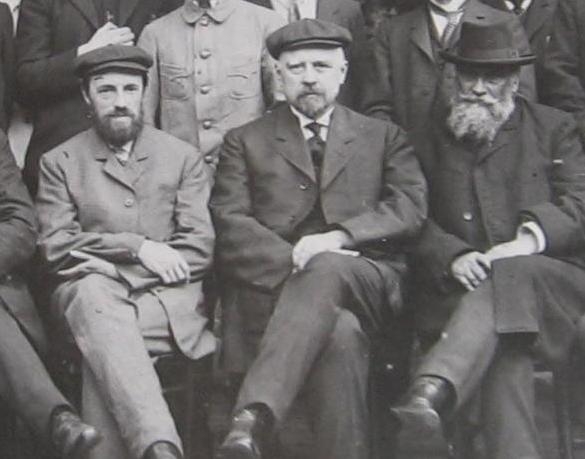

У истоков семейного дела Рябушинских стоял отец Павла Павловича - Павел Михайлович Рябушинский. Он был выходцем из крестьян Калужской губернии, и начинал с кустарного текстильного производства. Через несколько лет семья уже смогла приобрести несколько фабрик, и переписалась в купеческое сословие. Рябушинские занялись лесопромышленным делом и металлообработкой, и даже начали строить автомобильный завод и открыли собственное банковское предприятие.

Павел Михайлович был для своих восьми сыновей и пяти дочерей примером не только успешного купца, но и чуткого, добросердечного человека, никогда не забывавшего о том, что рядом с ним живут люди, нуждающиеся в куске хлеба. Именно Павел Михайлович заложил основы семейной благотворительной деятельности, когда во время голода тысяча восемьсот девяносто первого года построил в Москве на собственные средства ночлежный дом и бесплатную Народную столовую, где ежедневно могли пообедать до тысячи человек. В своём завещании он оставил распоряжение и деньги на открытие еще одного благотворительного заведения – «Приюта для вдов и сирот христианского вероисповедания».

Старшему сыну Павлу, известному своей активной политической деятельностью и резкой критикой большевиков, он оставил пост главы семейного предприятия. Капитал же разделил между всеми наследниками.

Каждый из них по-своему распорядился полученной долей. Степан Павлович Рябушинский, к примеру, занялся коллекционированием и реставрацией редких икон. Он отыскивал в самых глухих уголках России настоящие шедевры Иконописи, и нередко спасал от гибели поистине бесценные иконы. В его коллекции находились подлинники многих известнейших и почитаемых икон, таких, как Богоматерь Одигитрия Смоленская. Именно по инициативе Степана Павловича была открыта выставка древнерусских икон, приуроченная к трехсотлетию Дома Романовых. Он мечтал создать на основе своей коллекции Музей иконы, но осуществить замысел помешала Первая мировая война и последовавшая за ней революция, от которой Степан Рябушинский, как и многие, был вынужден бежать за границу.

Федор Павлович Рябушинский вложил полученные средства в развитие отечественной науки. Он финансировал одну из крупнейших экспедиций Русского Географического общества на Камчатку. В результате были тщательно исследованы природные богатства края и собрана ценнейшая для науки коллекция минералов и растений.

Как покровитель искусств, прославился Николай Павлович Рябушинский. На собственные деньги он издавал популярный в дореволюционной России литературно-художественный журнал «Золотое руно». Постоянными авторами журнала были Валерий Брюсов, Александр Блок, Андрей Белый. С изданием сотрудничали самые видные художники того времени – Михаил Добужинский, Лев Бакст, Александр Бенуа. Николай Павлович Рябушинский потратил на поддержку отечественного искусства практически всё своё состояние.

Увлекалась искусством и одна из сестёр-Рябушинских, Евфимия Павловна, в замужестве - Носова. В своем доме на Введенской площади она устроила художественный салон, где творили известнейшие художники того времени. Некоторые из них запечатлели на своих полотнах саму Евфимию Павловну. Одно из таких полотен, работы Константина Сомова, в настоящее время находится в Третьяковской галерее. Третьяковке Евфимия Павловна оставила в наследство и свою собственную коллекцию живописи.

Катастрофа, которая произошла в октябре семнадцатого года, и которую предчувствовал старший из братьев, Павел Рябушинский, разбросала семью по всему миру, и надолго стерла даже память о них. Но рано или поздно всё встаёт на свои места, и сегодня имена Рябушинских по праву вписаны в историю отечественной благотворительности.

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема