На пороге выпуска двадцатичетырёхлетний студент Санкт-Петербургской духовной академии Иван Касаткин прочитал в ректорате объявление, что в Японии будет организована православная миссия, и требуется человек, который её возглавит. Юноша услышал в этом призыв отправиться в далёкую страну и проповедовать там Христа. Он выдержал конкурс, принял монашество с именем Николай, затем священный сан, и второго июня 1861 года вышел на берег в японском порту Хокадатэ, полон планов и надежд.

Позднее Николай писал об этом так: «Япония рисовалась в моём воображении как невеста, поджидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется в её тьме весть о Христе, и все обновится...». Но реальность оказалась иной. Миссионер обнаружил, что проповедь Евангелия в этой стране практически невозможна. Христианство здесь было под запретом, и японцу, который его принимал, грозила смертная казнь. К тому же местные жители крайне нетерпимо относились ко всем иностранцам. Но отец Николай не впал в уныние, а ревностно принялся за изучение японского языка, местных обычаев и верований. «Вначале завоевать любовь, а потом нести Слово», – эти слова стали его жизненным принципом.

Преодолевать агрессивную отчуждённость японцев бывало непросто. Встречаясь на приёмах у консула со жрецом синтоистской кумирни Такумой Савабе, иеромонах Николай ловил на себе его полный ненависти взгляд. Однажды он не выдержал и спросил.

Николай Японский:

За что ты на меня так сердишься?

Такума Савабе:

Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Вы пришли захватить нашу землю. А ты со своей проповедью больше всего вредишь Японии.

Николай Японский:

А ты разве уже знаком с моим учением?

Такума Савабе:

Нет.

Николай Японский:

А разве справедливо осуждать кого-нибудь, не выслушав его? Разве честно хулить то, чего не знаешь? Ты сначала выслушай да узнай, а потом и суди. Если моё учение будет худо, тогда и прогоняй нас отсюда.

Слова иеромонаха потрясли самурая. Он спросил позволения встретиться с отцом Николаем вновь и продолжить беседу. Вскоре Савабе привёл к иеромонаху Николаю своего друга. Японцы стали самостоятельно проводить катехизаторские беседы, и к весне 1868 года в Хокадатэ уже было около двадцати человек, готовых принять крещение.

6 апреля 1870 года в Японии официально открылась духовная миссия, и её начальником стал Николай Касаткин, теперь уже архимандрит. Миссионерский центр был перенесён в Токио. Антихристианские указы были отменены, и проповедь стала открытой. В 1875 году был рукоположен первый священник-японец – тот самый Такума Савабе, в крещении Павел. Ещё через три года их стало уже шестеро. Всего же православных в христиан в Японии было на тот момент более четырёх тысяч человек.

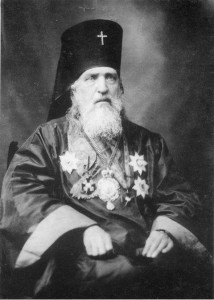

Так родилась Японская православная церковь, и Николай Касаткин стал её первым епископом. Он служил, проповедовал, трудился над переводами книг на японский язык. Во время русско-японской войны святитель пренебрёг возможностью выехать в Россию и остался со своей паствой. Любовь японцев к нему росла с каждым годом.

Протоиерей Иоанн Восторгов, посетивший страну восходящего солнца в 1909 году, писал: «Не было человека в Японии, который пользовался бы такой известностью. В Токио не нужно было спрашивать, где русская православная миссия, довольно было сказать одно слово «Николай», и каждый рикша сразу знал, куда нужно доставить гостя. И православный храм назывался «Николай», и даже само православие называлось этим именем. Путешествуя по стране в одежде русских священников, мы встречали ласковые взоры, и в словах привета на непонятном языке улавливали одно знакомое и дорогое: «Николай».

Сам же святитель оценивал своё служение как исполнение Воли Божией. «Разве есть какая-нибудь заслуга у сохи, которой крестьянин вспахал поле?», – говорил владыка помощнику, епископу Сергию (Тихомирову) незадолго до своей кончины, которая произошла в 1912 году.

На похоронах святителя Николая погребальная процессия из православных японцев растянулась на несколько километров. И уже трудно было представить, что ещё совсем недавно христианская миссия в этой стране казалась невозможной.

25 декабря. О смирении

В 9-йглаве Евангелия от Марка есть слова Христа: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».

О смирении — протоиерей Максим Горожанкин.

Смирение и чистота сердечная являются целью жизни православного христианина. Преподобный Серафим Саровский однажды и навсегда очень чётко и ёмко сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Сам преподобный явил своей жизнью пример исполнения этих слов. И многие другие святые также поучают нас смирением своим.

Если мы откроем жития святых, если мы откроем Патерики и наставления святоотеческие, то увидим, какую великую пользу извлекали святые отцы, поучаясь в смирении. «Смиренному некуда падать», — можем прочесть мы в Отечнике, потому что он почитает себя ниже всех. И именно размышляя о себе в таком ключе, не превозносясь над другими, а смиряясь перед людьми и перед Богом, человек способен достичь святости. В чём да поможет нам всем Господь!

Все выпуски программы Актуальная тема

26 декабря. О ветхозаветном законе и новой надежде

В 7-й главе Послания апостола к евреям есть слова: «Закон ничего не довёл до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу».

О ветхозаветном законе и новой надежде — священник Захарий Савельев.

Закон ничего не довёл до совершенства. Закон дан человеку в Ветхом Завете для того, чтобы человеку совсем не упасть в прегрешение, для того, чтобы человечеству не умереть в беззакониях. Закон строго загоняет человека в рамки для того, чтобы, когда греховный дурман рассеялся и явилась истина, человек узрел эту истину, покаялся в своих прегрешениях и воспринял её с добрым сердцем и чистыми намерениями.

Закон, наподобие родителя, насильно отвращает человека, как родитель отвращает ребенка от огня, чтобы он не опалил себя, развернув его в другую сторону. А будущая надежда, которой служит этот закон, воспринимается уже добровольно покаявшимся и очистившимся сердцем. И эта новая надежда и есть Христос.

Все выпуски программы Актуальная тема

26 декабря. О подвиге святителя Досифея, митрополита Молдавского

Сегодня 26 декабря. День памяти святителя Досифея, митрополита Молдавского, жившего в семнадцатом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

В наши дни нам доступно православное образование и просвещение. Есть множество проектов: можно получить через интернет, через радио, через телевидение знания о богословии, изучить наследие святых отцов. А однако были времена, когда и люди вокруг были неграмотные. Так ещё если была богоборческая власть, так и возможности такой спокойно не было.

Когда мы смотрим на историю румынского народа, то мы видим, с одной стороны, это была автономия, которой не было у других православных народов — у сербов, у греков, у болгар — от османского владычества. Но, с другой стороны, больше дано — больше спросится. И то, что было автономное православное правление, накладывало на румынский народ большую ответственность перед Господом.

И эту ответственность на себя взял святитель Досифей, митрополит Молдавский. Конечно, его стали обвинять, что он на самом деле якобы шпион московского русского царства, и под конец жизни он вынужден был бежать на территорию Речи Посполитой, тоже в православные края. Умер во Львове, потому что уже не мог оставаться на своей родине ради просвещения, которому он трудился.

Но, как и в наши дни, порой обвиняют в православных странах людей в том, что они якобы связаны с Россией, что они действуют не в интересах своего народа, а в интересах какого-то русского правительства. Точно так же обвиняли и этого святителя, но спустя века его прославили в лике святых. Поэтому и сейчас человек, который служит единству православных народов, который служит церковному просвещению, может столкнуться с гонениями, но Господь обязательно всё расставит по своим местам.

Все выпуски программы Актуальная тема