История Древней Руси неотделима от Православия, истории Русской Православной Церкви и святости.

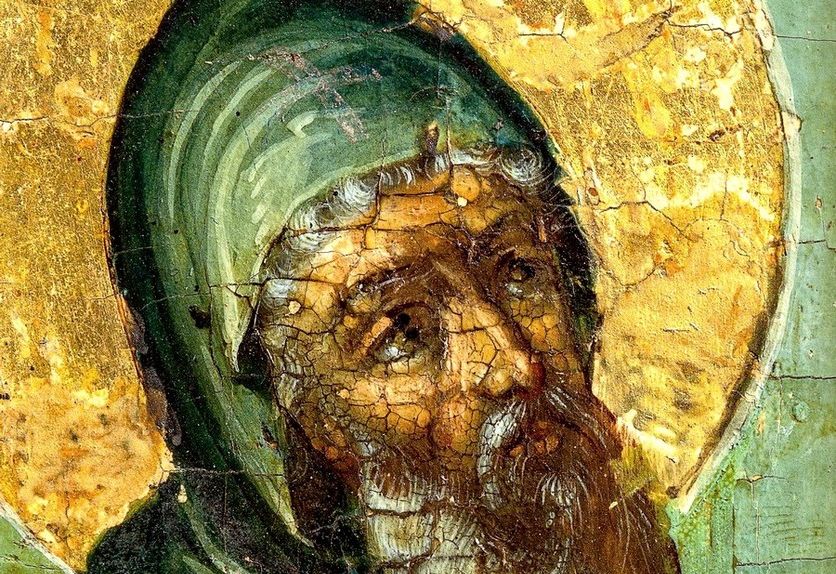

Сегодня мы говорим о преподобном Антонии Печерском и историческом романе Валентина Иванова «Русь великая».

Место действия — город Киев. Время действия — 11 век по Рождестве Христовом.

Исторические романы русского советского писателя Валентина Дмитриевича Иванова «Русь изначальная», «Повести древних лет», «Русь великая» пользовались во второй половине 20 века в России необычайной популярностью. В библиотеках были очереди, книги Иванова зачитывали до дыр.

Читателям хотелось как можно ближе узнать историю Древней Руси, рассказанную в форме увлекательных романов-хроник. В советское время через исторические романы Валентина Иванова многие открывали для себя мир православной веры.

В частности, и на страницах романа «Русь великая» возникает величественная фигура преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской Лавры.

Преподобный Антоний Печерский был родом из Черниговской земли, из города Любеча. В молодые годы он отправился в Константинополь, а оттуда — на Афон-гору. В одном из афонских монастырей принял монашеский постриг. Через несколько лет по велению игумена монастыря Антоний вернулся на Русь, пришел в Киев и облюбовал гору, похожую на афонские.

Писатель Валентин Иванов в романе «Русь великая» особо подчеркивает любовь монаха Антония к родной земле. Это хорошо видно из доверительного разговора Антония Печерского с киевским князем Всеславом.

— Слыхал я, — тихим голосом рассказывал Антоний князю Всеславу, — мне, князь, самому обо мне же рассказывали, будто афонская жизнь мне пришлась не по нраву пышностью. Не так это. Ищущий строгости может и там дни окончить в затворе, не услышав человеческого голоса.

— Тебя на Русь потянуло, — шепнул, подсказывая ответ, князь Всеслав.

— Охо-хо, — вздохнул Антоний, — быстр ты умом. Я такого не говорил никому, никогда.

— Иль неправда?

— Правда, правда, — отозвался инок.

В романе Валентина Иванова «Русь великая» рассказывается о нешуточной борьбе за Киевский престол сыновей Ярослава Мудрого и других наследников князя Владимира Красное Солнышко.

Прозорливый монах Антоний Печерский — противник междоусобной брани и кровопролития. И когда князь Всеслав приходит в монастырь за духовным советом, то слышит вовсе не то, что ожидал...

— Мы за тебя молимся, ты русской крови не лей, — попросил Антоний.

— Уходить мне из Киева не хочется, — сказал Всеслав. — Оставаться?.. Силой держаться? Силы моей недостанет против троих Ярославичей.

— Нехорошо силой-то, — заметил Антоний. — Князь, князь! Не отличить нам силу от насилия.

Всего семь месяцев пробыл великим князем Киевский Всеслав Брячиславич, воевавший со своими двоюродными братьями — тремя Ярославичами. Не хватило ему силы удержаться на Киевском престоле, откуда его потеснил князь Изяслав Ярославич.

Князь Изяслав имел вспыльчивый характер. Он сильно разгневался, когда узнал, что сын знатного киевского боярина Варлаам и любимый княжеский слуга Ефрем ушли в монастырь к Антонию и приняли монашество. Князь даже угрожал изгнать монахов из Киевских пещер. Узнав об этом, преподобный Антоний с братией сам покинул Киев и ушел в Черниговские земли.

В романе Валентина Иванова «Русь великая» князь Изяслав подозревает своего младшего брата Святослава Ярославича, будто бы это он выкрал монахов...

Князь Изяслав направил в Чернигов своих послов, которые от его имени спросили Святослава:

— Зачем моих людей ночью крадёшь?

Святославу бы отговориться, а он что в голову пришло:

— Антоний не твой, а общий, русский.

Общий, русский, основатель монашества на Руси... Таким предстаёт преподобный Антоний Печерский на страницах романа Валентина Иванова «Русь великая».

Тексты богослужений праздничных и воскресных дней. Всенощное Бдение. 18 января (вечер 17 января) 2026г.

Тексты богослужений праздничных и воскресных дней. Божественная литургия. 18 января 2026г.

Тексты богослужений праздничных и воскресных дней. Часы воскресного дня. 18 января 2026г.