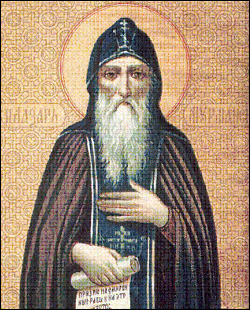

На острове Кижи, в знаменитом музее под открытым небом, есть небольшая деревянная церковь в честь Воскрешения Лазаря. Ее называют жемчужиной музея, это – один из самых древних дошедших до нас памятников русского деревянного зодчества. Построил её в середине 14 века греческий монах Лазарь, который провёл большую часть своей жизни на русском Севере.

Лазарь родился и принял монашеский постриг в Константинополе. Но затем отправился в Но̀вгород, чтобы изучать и копировать новгородские иконы. Здесь он нашел себе духовного наставника – святителя Василия, местного архиепископа, - и решил не возвращаться на родину. Десять жил Лазарь под руководством святителя - до его праведной кончины. После смерти наставника Лазарь очень скорбел, и хотел даже вернуться назад в Константинополь. Но духовник явился ему во сне и посоветовал отправиться на далекий остров Мурманский в Онежском озере, чтобы там без помех молиться и совершать монашеские подвиги. Прибыл святой Лазарь один на благословенное место. Поставил крест, построил хижину и небольшую часовню.

Язычники, жившие на острове, невзлюбили отшельника. Они много раз нападали на Лазаря, избивали его и угрожали убить. Монаху пришлось тайно выкопать себе на горе пещеру и скрываться там по ночам. Однажды, островитяне, полагая, что Лазарь спит в своей хижине, подожгли ее. Он, увидев с горы зарево, опечалился - в хижине осталась икона Успения Божией Матери, которой его благословили при монашеском постриге. Идя на пепелище, Лазарь горько размышлял о том, что, видимо, Господь не благословил его жительство на диком острове, и нужно покидать эти места. Каково же было удивление подвижника, когда он увидел, что нисколько не пострадавшая икона висит в воздухе, никем не поддерживаемая, и сияет, словно солнце! Тогда инок окончательно утвердился в истинности своего пути. По мере своих сил он продолжил молиться и просвещать местных жителей.

Вскоре Господь послал ему еще одно утешение. К Лазарю явился старейшина местного племени:

"Помоги мне, белый учитель, и мы навсегда покинем этот остров, и ничем более не будем досаждать тебе, как и велят твои слуги. Много раз мы хотели напасть на тебя, но воины в серебряных латах преграждали нам путь и велели не причинять тебе зла."

"Жив Господь и душа моя будет жива! Эти слуги – ангелы небесные, которые хранят каждую крещёную душу. Какую же помощь хочешь ты получить от меня?"

"Вот мой единственный сын, слепой от рождения. Исцели его!"

Вдохновлённый рассказом старейшины об ангельской помощи, Лазарь отслужил молебен Божией Матери и окропил отрока святой водой. Когда же мальчик приложился к иконе, то прозрел. В благодарность отец принес Лазарю оленьи шкуры и пищу. Убедившись в истинности веры Лазаря, старейшина язычников сам принял крещение и монашеский постриг. Следом за ним крестились и многие другие его родственники. А на месте, где исцелился отрок, Лазарь построил деревянную церковь, и новгородский архиепископ освятил ее в честь Воскрешения Лазаря.

Постепенно вокруг отшельника стали собираться люди, желающие жить рядом с ним, чтобы получать духовную пользу. Это были и новокрещённые жители острова, и приехавшие из других земель. Пришли на остров даже несколько иноков из Киево-Печерской Лавры, искавших более уединённой жизни. Они воздвигли на острове еще одну церковь - в честь Успения Божией Матери.

Между тем преподобный Лазарь достиг глубокой старости. Ему исполнилось 105 лет, и старец чувствовал, что его кончина уже близка. Тогда он призвал к себе братию, простился со всеми, назначил нового игумена и, причастившись, отдал Богу душу. Со слезами провожали в последний путь жители острова своего апостола, променявшего изобильный греческий край на скудную полоску земли посреди ледяных волн, чтобы принести и сюда свет веры Христовой.

«Интеллигенция и Православная Церковь в XIXв.» Федор Гайда

Гостем программы «Светлый вечер» был доктор исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — начала XX веков исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Федор Гайда.

Мы говорили об отношении образованных людей в России в XIX веке к Православной Церкви, о взглядах интеллигенции на религиозность и церковную жизнь и как это повлияло на дальнейшую историю страны и Русскую Церковь. Также разговор шел об истории появления термина «интеллигенция» и с какими людьми он соотносился, о самых ярких их представителях в России XIX века и почему кто-то из них сохранял веру и церковность, а кто-то отказывался от Бога.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Поддержим храм Архангела Михаила в Смоленской области

В деревне Зарубинки Смоленской области посреди чистого поля стоит величественный храм Архангела Михаила, который сегодня обретает былую красоту. Рядом с ним есть сад, жилые корпуса, пасека и коровник. Всё это созидается трудами маленькой монашеской общины.

Сто лет назад в Зарубинках жили больше полутора тысяч человек. На службы в местный храм съезжались люди из окрестных деревень. В советское время от Смоленска до Витебска было всего две действующих церкви и одна из них — Архангела Михаила. За время гонений она изрядно пострадала, лишилась колокольни и внутреннего убранства. Ближе к 90-м годам деревня совсем опустела, и храм закрыли. Годы шли и здание превратилось в аварийное.

В 2018 году возрождать святыню и приход сюда направили иеромонаха Феодосия. Трудами священника и его помощников храм Архангела Михаила стал возвращаться к жизни. Со временем вокруг него образовалась монашеская община, появились свой сад и хозяйство. Ежедневно в церкви совершаются богослужения, а в перерывах каждый насельник скита занят своим делом. Священник Феодосий пасёт коров и ухаживает за пасекой, а другие следят за порядком, решают бытовые задачи, делают творог, сыр и масло. Место, которое казалось безнадёжно забытым, обретает новую жизнь. В возрождение храма и развитие скита вносят свою лепту и верующие люди. Они приезжают в деревню Зарубинки из ближайших селений и Смоленска.

Благодаря совместным усилиям у храма Архангела Михаила появились крепкая кровля и надёжные окна, новые купола, колокольня, иконостас, престол и церковная утварь. А сейчас важно отремонтировать и утеплить здание изнутри. Помочь храму в Смоленской области можете и вы. Для этого переходите на сайт фонда Архангела Михаила.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Волонтёрская помощь для незрячих и слабовидящих детей

Фонд «Провидение» помогает детям с нарушениями зрения со всей России — оплачивает лечение и реабилитации, а ещё оказывает волонтёрскую помощь. Фонд развивает проект «Совместная забота». Сейчас он действует в трёх городах — Москве, Смоленске и Симферополе. В рамках проекта волонтёры фонда регулярно навещают незрячих и слабовидящих детей дома, в больницах, интернатах, школах и детских садах. Проводят с ними время, помогают в бытовых делах, гуляют, организуют творческие занятия, игры, экскурсии и не только.

10-летняя София вместе с папой и мамой живёт в Симферополе. Помимо проблем со зрением, у неё множество диагнозов, поэтому девочка нуждается в постоянном уходе и присмотре. Недавно глава семьи уехал на длительное лечение в другой город, и Елене, маме Сони, стало трудно справляться со всеми заботами одной. «Именно в этот критический момент я обрела бесценную поддержку волонтёров», — делится Елена. Они проводят время с девочкой, что даёт возможность маме заняться делами. Например, сходить в магазин за продуктами, спокойно приготовить обед или навести порядок дома. Волонтёры всегда готовы выслушать и поддержать Елену морально. «Это больше, чем помощь — это дружеское участие», — говорит она.

Проект «Совместная забота» объединяет отзывчивых людей, всех кто готов делиться с другими временем, умениями и теплом своего сердца. Они становятся настоящей опорой для семей в трудный момент, дарят незрячим и слабовидящим детям радость, а их родителям — колоссальную поддержку.

Присоединяйтесь к волонтёрам фонда «Провидение» и проекту «Совместная забота». О том, как это сделать, узнайте на сайте фонда.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов