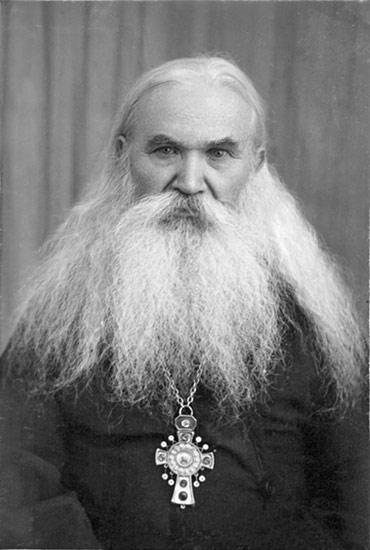

Пензенский крестьянин Иван Игошкин избрал путь служения Христу в те годы, когда в России начались гонения на Православную церковь. После смерти родителей он переехал из родного села в город Покровск, называемый Энгельсом, где вскоре стал священником. В 1922 году Уральского архиепископа Тихона (Оболенского) перевели в Москву, и архипастырь взял иерея Иоанна Игошкина с собой в столицу.

Отец Иоанн служил в Марфо-Мариинской обители сестёр милосердия, а после её закрытия — в храме святителя Николая в Пыжах. В 1929 году он принял монашеский постриг с именем Гавриил, был возведён в сан игумена, а позднее — архимандрита. Преследования не обошли отца Гавриила стороной. 14 апреля 1931 года его в первый раз арестовали. Заключение продлилось до декабря 1933-го. Три года свободы, и снова арест. Приговор — пять лет в лагере, входящем в структуру ГУЛАГа.

Освободился батюшка после начала Великой Отечественной войны. Прожив месяц у родственников в Пензенской области, он отправился в Ульяновск, где находилось в эвакуации священноначалие Церкви во главе с патриархом Сергием (Страгородским). Больной, обнищавший, в резиновых калошах, подвязанных верёвками, архимандрит Гавриил пешком прошёл много километров, чтобы получить назначение на службу. Однако власти не разрешили ему поселиться в областном центре, как «врагу народа».

Батюшка стал настоятелем Никольской церкви в город Мелекессе. Благодаря денежной помощи родного брата Григория купил там небольшой домик, но пожил в нём недолго. 8 июня 1949 года архимандрита Гавриила арестовали во время богослужения. Шестидесятилетнего священника вывели из храма и, остановив проезжавший мимо грузовик, с издевательскими шутками усадили в кузов на угольную кучу. Когда машина доставила батюшку в милицию, он был весь чёрный от угольной пыли. Прихожане, следовавшие за настоятелем, плакали, видя такое унижение.

Власти сделали всё, чтобы отец Гавриил не вышел из заключения живым. По обвинению в антисоветской пропаганде архимандрита приговорили к десяти годам лишения свободы, и в лютый январский мороз отправили в товарном вагоне в Кемеровскую область. Когда в тюрьме города Мариинска отца Гавриила вели в камеру по длинному коридору, он несколько раз просился отдохнуть из-за одышки и сильной сердечной боли. Его поселили с уголовниками-рецидивистами. Войдя в мрачное обиталище, батюшка возгласил.

— Мир вам!

Уголовники обернулись и с насмешливым интересом воззрились на измождённого старика.

— Это ещё кто такой?

Батюшка смиренно представился священником, попросил разрешения помолиться, и в камере зазвучали слова, которых многие присутствовавшие доселе не слышали.

— О всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей, Господу помолимся!

Сокамерники притихли и жадно вслушивались в непривычные речи, от которых, казалось, расступаются стены тесной камеры. Отец Гавриил в тюрьме продолжал свое пастырское служение — беседовал с заключенными, исповедовал, отпевал умерших. Оделял всех нуждающихся продуктами, которые присылали ему духовные чада. Сам при этом в самых трудных условиях не нарушал постов и довольствовался малым. Многие заключённые, проникнувшись к священнику уважением, стали ему подражать. Говорили, что отец Гавриил из тюрьмы сделал тайный монастырь, и в этой шутке была сокрыта изрядная доля правды.

Архимандрита Гавриила (Игошкина) освободили по состоянию здоровья в 1953 году. После этого он прожил ещё шесть лет. Отец Гавриил никогда не жаловался на ужасы лагерной жизни. Все невзгоды он воспринимал как испытание любви ко Христу и твердо верил в благой Промысел Божий о каждом человеке. Многим врезались в память его удивительные слова, сказанные незадолго до смерти.

— Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом и потерпеть скорби, которые выпали на долю православных. Я нашёл счастье, и возлюбил его всем сердцем.

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О заботе человека о своём теле как храме Святого Духа

5 января. О заботе человека о своём теле как храме Святого Духа — руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии иеромонах Александр Митрофанов.

Все выпуски программы Актуальная тема