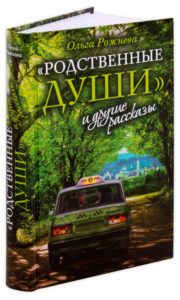

Критик Белинский называл пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни», и был, конечно, прав. Однако с тех пор прошло без малого двести лет. И жизнь, и литература за это время успели довольно сильно измениться; появились новые имена, претендующие на лавры бытописателей современности. Ольга Рожнёва, автор небольших, но ярких и запоминающихся рассказов, с Пушкиным себя никогда не сравнивала. Однако её произведения так и хочется назвать если уж не энциклопедией, то большим толковым словарём нашей непростой жизни. Большинство из них уместились под обложкой сборника «Родственные души и другие рассказы», вышедшего в популярной «Зелёной серии надежды» издательства Сретенского монастыря.

Критик Белинский называл пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни», и был, конечно, прав. Однако с тех пор прошло без малого двести лет. И жизнь, и литература за это время успели довольно сильно измениться; появились новые имена, претендующие на лавры бытописателей современности. Ольга Рожнёва, автор небольших, но ярких и запоминающихся рассказов, с Пушкиным себя никогда не сравнивала. Однако её произведения так и хочется назвать если уж не энциклопедией, то большим толковым словарём нашей непростой жизни. Большинство из них уместились под обложкой сборника «Родственные души и другие рассказы», вышедшего в популярной «Зелёной серии надежды» издательства Сретенского монастыря.

Ольга Рожнёва придерживается в своём творчестве золотого правила — писать о людях только то, что на самом деле о них знаешь. К счастью, на отсутствие материала автору жаловаться не приходится: открытой и приветливой, ей часто доверяют свои истории и близкие друзья, и случайные попутчики в вагоне поезда, и паломники, попавшие к ней на экскурсию по монастырю Оптина Пустынь, где Ольга долгое время несла служение гида. Словом, неудивительно, что рассказы, выходящие из-под её пера, получаются необыкновенно живыми и естественными. А самое главное — их герои, попадая в банальные, каждому из нас знакомые житейские ситуации, умеют разглядеть в них глубокий смысл и извлечь полезный урок.

Как, например, священник отец Борис из рассказа «Рыбный пирог для тёщи». Разочарование от неудачной рыбалки он сумел перевести совсем в иное русло, размышляя, какая это, в сущности мелочь в сравнении с тем, что Бог дал ему в жизни — счастливую семью, здоровых детей... Так от неприятного осадка не осталось и следа. А когда едущую к батюшке в гости тёщу было решено, за неимением рыбного, потчевать капустным пирогом, в дверь к отцу Борису постучался сосед с гостинцем — двумя большими астраханскими щуками!..

В своей книге «Родственные души и другие рассказы» Ольга Рожнёва говорит о доверии Богу, позволяющем забыть наше вечное беспокойство, озабоченность и открыть глаза на собственное счастье; о том, как огромна и бескорыстна любовь и забота наших ближних, которую мы часто просто перестаём замечать, воспринимая как должное.

Вчитываясь в эти простые истории невозможно отделаться от ощущения дежавю — наверняка они случались и в нашей жизни. А значит, мы с героями рассказов Ольги Рожнёвой — «Родственные души». Писательница помогла нам встретиться на страницах своей замечательной книги и лучше понять друг друга и самих себя.

«Рецепты семейного счастья». Священник Дмитрий и Ника Кузьмичевы

Гостями программы «Семейный час» были священник Дмитрий Кузьмичёв, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, и его супруга Ника.

Разговор о «рецептах семейного счастья» начинается с памяти о «несломленном» поколении, которое прошло через лишения, научилось радоваться малому и жить не «я», а «мы».

Гости вспоминают советскую привычку быть «частью большого коллектива» и объясняют, чем она похожа и чем отличается от христианской общинной жизни в Боге. Они разбирают слово «счастье» как «со-частье» — участие в жизни другого — и говорят о благодарности Богу за каждый дар: детей, дом, чашку чая и возможность просто быть вместе.

Отец Дмитрий и матушка Ника приводят примеры, как человек сам делает себя несчастным, когда обесценивает то, что ему дано, ставит себя в центр вселенной и забывает молиться и благодарить. Вспоминая святую Ксению Петербургскую, они показывают, как через молитву и подвиг любви горе может стать началом другой радости. Гости рассказывают о своей программе для супругов, где муж и жена ведут дневники, пишут друг другу письма и составляют «сорок слов благодарности» Богу. Семейное счастье — поле, которое нужно возделывать, чтобы не дать боли и усталости разрушить уже дарованное.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Семейный час

«Непростомамы Дубны». Анастасия Иванова

Гостьей программы «Пайдейя» была автор проекта «Непростомамы Дубны» Анастасия Иванова.

Мы говорили с нашей гостьей о том, как и почему она решила организовать проект, призванный объединять мам в активное сообщество, где можно обмениваться идеями, опытом, задавать вопросы и поддерживать друг друга. Как благодаря подобным проектам можно находить для себя решения в вопросах воспитания и образования детей, ведь многие мамы уже прошли определенные этапы и могут помочь другим своим примером, опытом и накопленными знаниями.

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Пайдейя

Тексты богослужений праздничных и воскресных дней. Божественная литургия. 14 декабря 2025г.

Утро 14.12.25

Неде́ля 27-я по Пятидеся́тнице.

Проро́ка Нау́ма.

Глас 2.

Боже́ственная литурги́я святи́теля Иоа́нна Златоу́стого

Литургия оглашенных:

Диакон: Благослови́ влады́ко.

Иерей: Благослове́но Ца́рство Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Вели́кая ектения́:

Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диакон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе) имяре́к, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем (или: О ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́./

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

Ектения́ ма́лая:

Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор: Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух его́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния его́./ Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не:

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Ектения́ ма́лая:

Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, блаже́нны:

Хор: Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

На 12: Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

На 10: Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

На 8: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Воскресные, глас 2:

Тропарь: Глас Ти прино́сим разбо́йничь, и мо́лимся:// помяни́ нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Тропарь: Крест Тебе́ прино́сим в проще́ние прегреше́ний:// его́же нас ра́ди прия́л еси́, Человеколю́бче.

На 6 Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Тропарь: Покланя́емся Твоему́, Влады́ко, погребе́нию и воста́нию:// и́миже от тле́ния изба́вил еси́ мир, Человеколю́бче.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Тропарь: Сме́ртию Твое́ю, Го́споди, поже́рта бысть смерть:// и Воскресе́нием Твои́м, Спа́се, мир спасл еси́.

На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Тропарь: Мироно́сицы сре́тил еси́, воскре́с от гро́ба,// и ученико́м возвести́л еси́, рещи́ Твое́ воста́ние.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тропарь: И́же во тьме спя́щии// Тя, свет, ви́девше, в преиспо́днейших а́довых, Христе́, воскресо́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Отца́ просла́вим, Сы́ну поклони́мся вси,// и Свято́му Ду́ху ве́рно воспои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Престо́ле Огнезра́чный./ Ра́дуйся, Неве́ста Неневе́стная.// Ра́дуйся, я́же Бо́га челове́ком, Де́во, ро́ждшая.

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диакон: Прему́дрость, про́сти.

Хор: Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

Тропари́ и кондаки́ по вхо́де:

Е́сли храм Госпо́дский:

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь проро́ка Нау́ма, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к проро́ка Нау́ма, глас 4, подо́бен: «Яви́лся еси́...»:

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,// проро́че блаже́нне Нау́ме сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Е́сли храм Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь хра́ма.

Тропа́рь проро́ка Нау́ма, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́к воскре́сный, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к проро́ка Нау́ма, глас 4, подо́бен: «Яви́лся еси́...»:

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,// проро́че блаже́нне Нау́ме сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к хра́ма.

Е́сли храм свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь хра́ма.

Тропа́рь проро́ка Нау́ма, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́к воскре́сный, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Конда́к хра́ма

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к проро́ка Нау́ма, глас 4, подо́бен: «Яви́лся еси́...»:

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,// проро́че блаже́нне Нау́ме сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к Богоро́дицы, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей: Я́ко Свят еси́, Бо́же наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

Диакон: Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Хор: Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Диакон: И услы́ши ны.

Хор: И услы́ши ны.

Диакон: И во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Трисвято́е:

Хор: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Диакон: Во́нмем.

Иерей: Мир всем.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость.

Проки́мен воскре́сный, глас 2:

Чтец: Проки́мен, глас вторы́й: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь,/ и бысть мне во Спасе́ние.

Хор: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь,/ и бысть мне во Спасе́ние.

Чтец: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.

Хор: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь,/ и бысть мне во Спасе́ние.

Чтец: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь,

Хор: И бысть мне во Спасе́ние.

Чте́ние Апо́стола:

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Ко Ефесе́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Чте́ние воскре́сное (Еф., зач.233: гл.6, стт.10-17):

Чтец: Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,

потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять.

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,

и обув ноги в готовность благовествовать мир;

а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;

и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

Иерей: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость.

Аллилуа́рий воскре́сный, глас 2:

Чтец: Глас вторы́й: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Хор: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Чтец: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя И́мя Бо́га Иа́ковля.

Хор: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Чтец: Го́споди, спаси́ царя́, и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Хор: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Диакон: Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Луки́.

Иерей: Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Луки́, да даст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диакон: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иерей: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диакон: От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чте́ние Ева́нгелия:

Диакон: Во́нмем.

Чте́ние воскре́сное (Лк., зач.91: гл.18, стт.18-27):

Диакон: Во вре́мя о́но, челове́к не́кий приступи́ ко Иису́су, искуша́я Его́, и глаго́ля: Учи́телю благи́й, что сотвори́в, живо́т ве́чный насле́дствую? Рече́ же ему́ Иису́с: что Мя глаго́леши бла́га? Никто́же благ, то́кмо еди́н Бог. За́поведи ве́си, не прелюбы́ твори́, не уби́й, не укра́ди, не лжесвиде́тельствуй, чти отца́ твоего́ и ма́терь твою́. Он же рече́: вся сия́ сохрани́х от ю́ности моея́. Слы́шав же сия́ Иису́с рече́ ему́: еще́ еди́наго не доконча́л еси́, вся, ели́ка и́маши, прода́ждь и разда́й ни́щим, и име́ти и́маши сокро́вище на небеси́, и гряди́ во след Мене́. Он же слы́шав сие́, приско́рбен бысть, бе бо бога́т зело́. Ви́дев же его́ Иису́с приско́рбна бы́вша, рече́: ка́ко не удо́бь иму́щии бога́тство в Ца́рствие Бо́жие вни́дут. Удо́бее бо есть вельбу́ду сквозе́ иглине́ у́ши проити́, не́же бога́ту в Ца́рствие Бо́жие вни́ти. Ре́ша же слы́шавшии: то кто мо́жет спасе́н бы́ти? Он же рече́: невозмо́жная от челове́к возмо́жна суть от Бо́га.

И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благой! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог;

знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою.

Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.

Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.

Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.

Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!

ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.

Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?

Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ектения́ сугу́бая:

Диакон: Рцем вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе) имяре́к, и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Прошения о Святой Руси: [1]

Еще́ мо́лимся Тебе́, Го́споду и Спаси́телю на́шему, о е́же прия́ти моли́твы нас недосто́йных рабо́в Твои́х в сию́ годи́ну испыта́ния, прише́дшую на Русь Святу́ю, обыше́дше бо обыдо́ша ю́ врази́, и о е́же яви́ти спасе́ние Твое́, рцем вси: Го́споди, услы́ши и поми́луй.

Еще́ мо́лимся о е́же благосе́рдием и ми́лостию призре́ти на во́инство и вся защи́тники Оте́чества на́шего, и о е́же утверди́ти нас всех в ве́ре, единомы́слии, здра́вии и си́ле ду́ха, рцем вси: Го́споди, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иерей: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Моли́тва о Свято́й Руси́: 3

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей: Го́споди Бо́же Сил, Бо́же спасе́ния на́шего, при́зри в ми́лости на смире́нныя рабы́ Твоя́, услы́ши и поми́луй нас: се бо бра́ни хотя́щии ополчи́шася на Святу́ю Русь, ча́юще раздели́ти и погуби́ти еди́ный наро́д ея́. Воста́ни, Бо́же, в по́мощь лю́дем Твои́м и пода́ждь нам си́лою Твое́ю побе́ду.

Ве́рным ча́дом Твои́м, о еди́нстве Ру́сския Це́ркве ревну́ющим, поспе́шествуй, в ду́хе братолю́бия укрепи́ их и от бед изба́ви. Запрети́ раздира́ющим во омраче́нии умо́в и ожесточе́нии серде́ц ри́зу Твою́, я́же есть Це́рковь Жива́го Бо́га, и за́мыслы их ниспрове́ргни.

Благода́тию Твое́ю вла́сти предержа́щия ко вся́кому бла́гу наста́ви и му́дростию обогати́.

Во́ины и вся защи́тники Оте́чества на́шего в за́поведех Твои́х утверди́, кре́пость ду́ха им низпосли́, от сме́рти, ран и плене́ния сохрани́.

Лише́нныя кро́ва и в изгна́нии су́щия в до́мы введи́, а́лчущия напита́й, [жа́ждущия напои́], неду́гующия и стра́ждущия укрепи́ и исцели́, в смяте́нии и печа́ли су́щим наде́жду благу́ю и утеше́ние пода́ждь.

Всем же во дни сия́ убие́нным и от ран и боле́зней сконча́вшимся проще́ние грехо́в да́руй и блаже́нное упокое́ние сотвори́.

Испо́лни нас я́же в Тя ве́ры, наде́жды и любве́, возста́ви па́ки во всех страна́х Святы́я Руси́ мир и единомы́слие, друг ко дру́гу любо́вь обнови́ в лю́дех Твои́х, я́ко да еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем испове́мыся Тебе́, Еди́ному Бо́гу в Тро́ице сла́вимому. Ты бо еси́ заступле́ние и побе́да и спасе́ние упова́ющим на Тя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ектения́ об оглаше́нных:

Диакон: Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диакон: Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.

Огласи́т их сло́вом и́стины.

Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.

Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.

Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Оглаше́ннии, главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Литургия верных:

Ектения́ ве́рных, пе́рвая:

Диакон: Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии, изыди́те. Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. Да никто́ от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Прему́дрость.

Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, втора́я:

Диакон: Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние)

Диакон: О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Прему́дрость.

Иерей: Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Херуви́мская песнь:

Хор: И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Вели́кий вход:

Диакон: Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (или: Высокопреосвяще́ннейшего) имярек, епи́скопа (или: митрополи́та, или: архиепи́скопа) титул его, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Иерей: Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма сего́, всех вас, правосла́вных христиа́н, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Ектения́ проси́тельная:

Диакон: Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диакон: О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диакон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диакон: Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Хор: Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ Тро́ицу Единосу́щную/ и Неразде́льную.

Диакон: Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем.

Си́мвол ве́ры:

Люди: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Евхаристи́ческий кано́н:

Диакон: Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Хор: Ми́лость ми́ра,/ же́ртву хвале́ния.

Иерей: Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и любы́ Бо́га и Отца́ и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Хор: И со ду́хом твои́м.

Иерей: Горе́ име́им сердца́.

Хор: И́мамы ко Го́споду.

Иерей: Благодари́м Го́спода.

Хор: Досто́йно и пра́ведно есть/ покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,// Тро́ице Единосу́щней и Неразде́льней.

Иерей: Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Хор: Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́;/ оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне,// оса́нна в вы́шних.

Иерей: Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Хор: Ами́нь.

Иерей: Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Хор: Ами́нь.

Иерей: Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Хор: Тебе́ пое́м,/ Тебе́ благослови́м,/ Тебе́ благодари́м, Го́споди,// и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

Иерей: Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

Досто́йно есть:

Хор: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: В пе́рвых помяни́, Го́споди, Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (или: Высокопреосвяще́ннейшего) имяре́к, епи́скопа (или: митрополи́та, или: архиепи́скопа) титул его, и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины.

Хор: И всех, и вся.

Иерей: И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иерей: И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми.

Хор: И со ду́хом твои́м.

Ектения́ проси́тельная:

Диакон: Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диакон: О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

Я́ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой же́ртвенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную благода́ть и дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диакон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́ и глаго́лати:

Моли́тва Госпо́дня:

Люди: О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Благода́тию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диакон: Во́нмем.

Иерей: Свята́я святы́м.

Хор: Еди́н свят, еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Прича́стен воскре́сный:

Хор: Хвали́те Го́спода с Небе́с,/ хвали́те Его́ в Вы́шних.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Прича́стие:

Диакон: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Хор: Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Иерей: Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твои́х Та́ин, Го́споди, но во исцеле́ние души́ и те́ла.

Во время Причащения людей:

Хор: Те́ло Христо́во приими́те, Исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те.

После Причащения людей:

Хор: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

По́сле Прича́стия:

Иерей: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

Хор: Ви́дехом свет и́стинный,/ прия́хом Ду́ха Небе́снаго,/ обрето́хом ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас спасла́ есть.

Иерей: Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да пое́м сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ соблюди́ нас во Твое́й святы́ни/ весь день поуча́тися пра́вде Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Ектения́ заключи́тельная:

Диакон: Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диакон: День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Я́ко Ты еси́ освяще́ние на́ше и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иерей: С ми́ром изы́дем.

Хор: О и́мени Госпо́дни.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Заамво́нная моли́тва:

Иерей: Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ сохрани́, освяти́ лю́бящия благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Боже́ственною Твое́ю си́лою, и не оста́ви нас, упова́ющих на Тя. Мир ми́рови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником, во́инству и всем лю́дем Твои́м. Я́ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Тебе́ Отца́ све́тов и Тебе́ сла́ву и благодаре́ние и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто есть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т./ Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х,/ и не прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́.

Иерей: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иерей: Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и́же во святы́х...

Многоле́тие:

Хор: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (или: Высокопреосвяще́ннейшего) имяре́к,/ епи́скопа (или: митрополи́та, или: архиепи́скопа) титул его,/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

[1] Прошения и молитва о Святой Руси размещены на сайте «Новые богослужебные тексты», предназначеном для оперативной электронной публикации новых богослужебных текстов, утверждаемых для общецерковного употребления Святейшим Патриархом и Священным Синодом.