Туманное утро опустилось на Петербург. Город просыпался. Торговцы открывали свои лавки и магазины, чиновники в мундирах спешили на службу. Лестницы и коридоры Министерства финансов тоже были наполнены обычной утренней суетой. И только в одном, самом большом и светлом кабинете, царила торжественная тишина. На стеллажах вместо папок с деловыми бумагами здесь стояли книги. А прямо на полу сидел молодой человек в мундире титулярного советника, и с горящими глазами разбирал большую стопку фолиантов, которые накануне приобрёл для министерской библиотеки. Звали его Николай Фёдорович Фан Дер Флит. Он провёл здесь всю ночь.

Туманное утро опустилось на Петербург. Город просыпался. Торговцы открывали свои лавки и магазины, чиновники в мундирах спешили на службу. Лестницы и коридоры Министерства финансов тоже были наполнены обычной утренней суетой. И только в одном, самом большом и светлом кабинете, царила торжественная тишина. На стеллажах вместо папок с деловыми бумагами здесь стояли книги. А прямо на полу сидел молодой человек в мундире титулярного советника, и с горящими глазами разбирал большую стопку фолиантов, которые накануне приобрёл для министерской библиотеки. Звали его Николай Фёдорович Фан Дер Флит. Он провёл здесь всю ночь.

Николай происходил из старинной фамилии, в истории которой можно было найти немало прославленных мореплавателей и кораблестроителей. Прапрадед его ещё при Петре Первом перебрался на Русь из Голландии. Был среди предков Николая Фёдоровича и доблестный генерал Корнилов, герой Крымской войны тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года. Но последние поколения Фан Дер Флитов традиционно посвящали себя финансовой деятельности. Пошёл по этой стезе и Николай.

Однако круг интересов молодого человека отнюдь не замыкался лишь на служебных обязанностях. Вот почему, узнав, что в Министерстве имеется библиотека, и находится она в совершенно запущенном виде, так как ею попросту некому и некогда заниматься, Николай с радостью взял дело в свои руки. В свободное от своих служебных обязанностей время, часто – ночами, он разбирал и приводил в порядок книги, многие годы пылившиеся в подвалах. Николай составил подробные каталоги и перевёл библиотеку в удобное помещение, которое вскоре стало излюбленным местом работы и встреч служащих Министерства. Энтузиазм и желание делать что-то для других уже тогда ярко проявлялись в его характере.

Вместе с тем, Николай Фан Дер Флит успешно продвигался по служебной лестнице, и к тридцати с небольшим стал действительным статским советником, что по Табели о рангах соответствовало чину генерал-майора. О такой карьере большинство его коллег могло лишь мечтать. Но именно в этот момент Фан Дер Флит решил круто изменить свою жизнь.

С согласия родных он купил поместье на Псковщине, в селе Быстрецово, и из преуспевающего чиновника превратился в помещика. Однако столь резкая перемена не была случайной прихотью. Николай всерьёз решил посвятить свою жизнь помощи крестьянам: открытию сельских школ, училищ и больниц.

В Быстрецове уже была школа для крестьянских детей – единственная в уезде! - которую в сельской избе устроил прежний владелец имения. Фан Дер Флит выстроил для школы новое отдельное помещение, значительно расширил штат преподавателей. Естественно, что количество учеников тоже быстро увеличилось. Впоследствии ещё одну частную школу для крестьян Николай Фёдорович открыл и содержал на свои средства в селе Никольском, неподалёку от Быстрецова.

Поселившись в глубинке, Фан Дер Флит не забывал и столицу. Он принимал участие в работе петербургского Комитета грамотности, и пожертвовал «от имени неизвестного лица» пять тысяч рублей на издание дешёвых книг для бедняков. Но основную благотворительную деятельность сосредоточил всё же на Псковщине. Он закупал книги для земских библиотек, жертвовал на открытие училищ, одному из которых подарил целый передвижной музей. На свои средства он отремонтировал псковский храм ИоакИма и Анны и Ильинскую церковь, при которой открыл богадельню. Он безвозмездно вложил деньги в строительство нового здания больницы, когда некий купец, у которого медицинское учреждение снимало помещение, отказался продлять аренду.

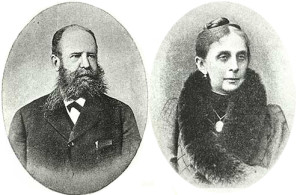

Во всех начинаниях Николаю Фёдоровичу помогала его верная супруга и надёжный друг - Елизавета Карловна Фан Дер Флит. Они обвенчались в Петербурге, в домовой церкви Училища для слепых, постоянным попечителем которого был Николай Фёдорович.

Уже будучи тяжело больным, он просил супругу не оставлять помощи бедным и после его смерти. Елизавета Карловна достойно продолжила дело супруга. Она заботилась о Быстрецовской школе, передала Псковской городской общественной библиотеке семьдесят томов художественной литературы, участвовала в открытии первой волостной народной читальни. Для сельскохозяйственной школы в Псковском уезде Елизавета Карловна купила неподалёку от Быстрецова землю, и передала её, а также семнадцать с половиной тысяч рублей земству - на строительство школьных зданий и общежития. А чтобы деньги Фан Дер Флитов и после её смерти продолжали приносить пользу людям, в своём завещании Елизавета Карловна перевела имение Быстрецово с землёй, постройками и всем, что в нём находилось, в собственность Псковского уездного земства.

«Рождественский свет в кино». Наталья Кононенко, Наталья Березовая

Гостьями программы «Вечер воскресенья» были режиссер-документалист, руководитель Комиссии «Творческая Лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино» Союза кинематографистов РФ Наталья Кононенко и режиссёр-мультипликатор, сценарист, художник-аниматор Наталья Березовая.

Разговор шел о христианских и нравственных мотивах в современном кино, насколько возможно наполнять произведения разных жанров духовными смыслами, о мультфильмах на рождественскую тему, а также о благотворительном фестивале «Звезда Рождества».

Ведущий: Диакон Игорь Цуканов

Все выпуски программы: Вечер Воскресенья

«Как праздновать Новый год?» Протоиерей Алексей Батаногов, Максим Аншуков, Ольга Цой

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Батаногов, лидер музыкальной группы «Ключевая» Максим Аншуков и филолог, кандидат искусствоведения Ольга Цой говорили о христианском отношении к празднованию Нового года. Как отмечать этот праздник, если по церковному календарю еще идет Рождественский пост, как найти баланс между всеобщей радостью и подготовкой к встрече грядущего Рождества Христова и какие появляются новые традиции встречи Нового года в церковной среде.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.

О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.

Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.

Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.

Все выпуски программы Актуальная тема