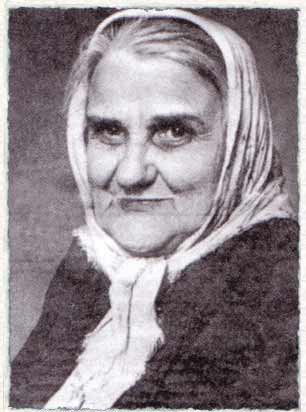

Осенью 2019 года в Храме Христа Спасителя состоялось очередное награждение лауреатов конкурса «Просвещение через книгу». Одно из поощрений получило издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: Нина Трапани «Другой жизни я не могла принять…». Это материалы из архива безвестной исповедницы, итальянки по происхождению, чья судьба совпала с временем безбожного лихолетья. Годы жизни автора: 1912-1986.

На обложке — картина Исаака Левитана «Владимирка. Большая дорога». А под обложкой — исповедальный, свидетельский голос той, которой выпало в глухие советские годы знать, опекать и окормляться у людей, ставших духовными опорами в истории нашей Церкви 20-го века. Это святитель Афанасий (Сахаров), исповедник веры, священники Иеракс (Бочаров) и Пётр Шипков… В 1970-х очерки Нины Трапани о них печатались в русской зарубежной периодике, но её воспоминания о своём прожитом (детство, московская церковная жизнь после революции, война, и, главное, дневник 50-х — 60-х годов) печатаются впервые.

В книге дневник назван «Из жизни приходов Владимирской епархии».

Составитель книги Елена Коншина, редактор — Тамара Казакова.

…Читая о Нине Владимировне Трапани, я часто встречался с таким определением как «духовный подвиг». Справедливо. Тем ценнее, мне кажется, расслышать её уединённое самовопрошание, понятное многим из нас и сегодня.

Я выделил своей Закладкой довольно большую цитату, и сделал это нарочно, чтобы подольше побыть рядом с возвращающейся из забвения, удивительной личностью — Ниной Трапани. Вот она пишет в дневнике об осмыслении своего внутреннего пути; пишет, только что попрощавшись с драгоценными духовными учителями, отошедшими к Господу. Читает Елена Топникова.

«…И почему человеку всегда кажется тяжелым его крест? Почему он готов принять на себя любой, лишь бы не нести своего?.. „Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду!..“ Ведь случилось так: когда я подумала после смерти отца Иеракса о полной своей свободе, когда я хотела распорядиться собой и своим временем по своему смотрению, случилось же так, что все мои планы были разрушены и я была приведена к постели больного священнослужителя. И это было частью моего пути. Я должна была быть там, это было мне необходимо для чего-то, о чем я не знаю. Мне очень много дано — значит, много и спросится. Еще не потухло в душе сияние светлой кончины отца Иеракса, как судьба привела меня к умирающему отцу Петру — такому ясному, такому чистому и такому высокому. Как я хотела, чтобы он жил, мне казалось это совершенно необходимым, а он в это время стоял на пороге смерти, завеса уже была приподнята перед ним, и он завершал свой временный путь для того, чтобы перейти в вечность к славе Божией. Ведь была же я около. Как же я должна беречь этот свет и нести его через всю жизнь…»

С вами был Павел Крючков, и давайте дослушаем сердечный дневниковый монолог Нины Владимировны Трапани, исповедницы-мирянки XX века.

И немножко поучимся у неё честному взгляду на своего, как говорил святитель Димитрий Ростовский, «внутреннего человека, в клети сердца уединенного»:

«…У меня много времени для размышлений. Столько всего передумано, столько воспоминаний пронеслось перед мысленным взором… Был какой-то путь, по которому я шла твердо и просто, а потом все затянулось мглой, и я сбилась с пути. А что было дальше — трудно сказать, было ли все правильно; знаю только одно, что иначе я не могла поступать. Другой жизни я не могла принять. И как бы я ни прожила ее, вероятно, плохо, но иной жизни я не хотела, да и не могло быть ее…»

«29-е воскресенье по Пятидесятнице». Священник Стахий Колотвин

В нашей студии был клирик храма Ризоположения в Леонове священник Стахий Колотвин.

Разговор шел о смыслах и особенностях богослужения и Апостольского (Кол.3:4-11) и Евангельского (Лк.14:16-24) чтений в двадцать девятое воскресенье по Пятидесятнице, о днях памяти пророка Аггея, пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, прославления праведного Симеона Верхотурского, мученика Вонифатия Тарсийского, святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Седмица

«Выбор спутника жизни». Священник Дмитрий и Ника Кузьмичевы

Гостями программы «Семейный час» были настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника.

Разговор шел о том, какие ошибки допускают люди перед вступлением в брак, как избежать этих ошибок, какие стереотипы существуют о том, как искать и выбирать спутника жизни, и в чем особенность христианского подхода к этому. Кроме того, мы говорили о том, что может лежать в основе будущей счастливой семейной жизни и можно ли заранее понять, правильный ли сделан выбор.

В эфире отдельно говорится о том, что не стоит искать отношения среди женатых и замужних. Обсуждаются последствия измены и отношений без обязательств, а также то, к каким внутренним и жизненным последствиям они приводят. В беседе звучат цитаты из Книги Притчей Соломона и примеры из пастырской и жизненной практики.

Также гости говорят о важности времени, необходимого для того, чтобы узнать человека, о значении совместного опыта и проверке отношений в трудных обстоятельствах. Отдельное внимание уделяется умению прощать, ответственности и пониманию цели брака как пути, требующего усилий, верности и готовности трудиться над отношениями.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Семейный час

«Будущие лидеры». Артем Шейкин

В программе «Пайдейя» на Радио ВЕРА совместно с проектом «Клевер Лаборатория» мы говорим о том, как образование и саморазвитие может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе.

Гостем программы «Пайдейя» был Сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Амурской области, основатель Фонда «Будущие литеры» Артём Шейкин.

Разговор шел о различных образовательных проектах фонда «Будущие лидеры», о том, как образование сегодня может совмещаться с воспитанием, о роли педагога и наставника в образовательном процессе, как могут передаваться не только знания, но и духовные и нравственные ценности, а также о том, какими качествами важно обладать лидеру, чтобы вдохновлять и вести за собой.

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Пайдейя