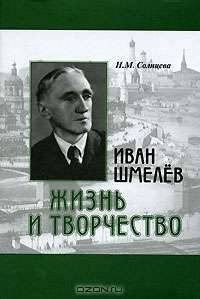

В детстве Ивану Шмелёву подарили книжку с рассказом Толстого «Чем люди живы?» Любознательный мальчик добросовестно ее прочел, после чего заключил, что ему все-таки больше нравится «про индейцев». Любовь к обитателям прерий он сохранил до гимназических лет, именно она привела его к неожиданному знакомству с Чеховым: есть версия, что рассказ «Мальчики» Антон Павлович написал именно под впечатлением бесед с Ванечкой и его друзьями. Наталья Солнцева, автор замечательной книги «Иван Шмелев. Жизнь и творчество» о ярчайшем представителе писателей «русского зарубежья», интересно рассказывает об этом факте и о том, что Толстой еще вернется в жизнь Ивана Шмелева. Пройдет совсем немного времени, и юноша попадет-таки под влияние «яснополянского мудреца» В отличие от бородатого кумира своей юности, Иван Шмелев приобрел славу именно как православный писатель. Однако путь к воплощению христианских идей в его творчестве был долгим и трудным. На этом хитросплетении жизненных обстоятельств и литературных прорывов писателя основывает свою работу Наталья Солнцева. Читать ее любопытно хотя бы потому, что параллельно с биографией Шмелева нам открывается целый исторический срез эпохи. Сначала это Москва – старая, купеческая. Рынки с изобилием товаров, привезенных со всех концов необъятной России. Разношерстный люд: рабочие, трактирщики, купцы, лавочники, нищие богомольцы. Церкви, монастыри, Троице-Сергиева Лавра. И над всем этим – фигура отца Шмелева, который был для маленького Ивана центром его деткой вселенной. Проходит время, и мы видим уже взрослого героя, подхваченного безжалостным кровавым вихрем, имя которому – революция. Гражданская война уносит в небытие весь прежний мир, а вместе с ним - и воевавшего на стороне белогвардейцев сына Шмелева. Эпизоды того страшного периода отражены в его эпопее под названием «Солнце мертвых». Наталья Солнцева отмечает, что именно это произведение стало первым шагом писателя к христианскому художественному мировосприятию. Свое самое знаменитое произведение, «Лето Господне», Иван Шмелев написал уже вдали от родины – в Париже, куда писатель был вынужден эмигрировать. В книге «Иван Шмелев. Жизнь и творчество» Наталья Солнцева подробно останавливается как раз на парижском периоде его жизни, рассказывает о политических взглядах Шмелева, рисует его более чем скромный быт. Автор подчеркивает любовь к родной земле, которую писатель старательно и бережно хранил и пытался культивировать на чужбине даже в мелочах. На маленьком участке при летнем домике, который предоставляло в его распоряжение семейство Деникиных, Шмелев выращивал картошку и огурцы, и часами мог просиживать в березовой роще неподалеку. Россию, ушедшую, канувшую в небытие, он накрепко сохранил у себя в сердце и называл ее не иначе как «солнцем живых». …В одной из бесед с Чеховым юный Шмелев, желая блеснуть эрудицией, хвалился, что перечитал всего Мельникова-Печерского. Хитрый Антон Павлович решил «подловить» молодого хвастунишку, и спросил, читал ли он роман «На небесах», которого у Мельникова, разумеется, нет. Шмелев хотел было заявить, что читал в том числе и это, но, к счастью, вовремя сдержался. Он еще не знал тогда, что именно на небесах будет черпать вдохновение для своего творчества.

В детстве Ивану Шмелёву подарили книжку с рассказом Толстого «Чем люди живы?» Любознательный мальчик добросовестно ее прочел, после чего заключил, что ему все-таки больше нравится «про индейцев». Любовь к обитателям прерий он сохранил до гимназических лет, именно она привела его к неожиданному знакомству с Чеховым: есть версия, что рассказ «Мальчики» Антон Павлович написал именно под впечатлением бесед с Ванечкой и его друзьями. Наталья Солнцева, автор замечательной книги «Иван Шмелев. Жизнь и творчество» о ярчайшем представителе писателей «русского зарубежья», интересно рассказывает об этом факте и о том, что Толстой еще вернется в жизнь Ивана Шмелева. Пройдет совсем немного времени, и юноша попадет-таки под влияние «яснополянского мудреца» В отличие от бородатого кумира своей юности, Иван Шмелев приобрел славу именно как православный писатель. Однако путь к воплощению христианских идей в его творчестве был долгим и трудным. На этом хитросплетении жизненных обстоятельств и литературных прорывов писателя основывает свою работу Наталья Солнцева. Читать ее любопытно хотя бы потому, что параллельно с биографией Шмелева нам открывается целый исторический срез эпохи. Сначала это Москва – старая, купеческая. Рынки с изобилием товаров, привезенных со всех концов необъятной России. Разношерстный люд: рабочие, трактирщики, купцы, лавочники, нищие богомольцы. Церкви, монастыри, Троице-Сергиева Лавра. И над всем этим – фигура отца Шмелева, который был для маленького Ивана центром его деткой вселенной. Проходит время, и мы видим уже взрослого героя, подхваченного безжалостным кровавым вихрем, имя которому – революция. Гражданская война уносит в небытие весь прежний мир, а вместе с ним - и воевавшего на стороне белогвардейцев сына Шмелева. Эпизоды того страшного периода отражены в его эпопее под названием «Солнце мертвых». Наталья Солнцева отмечает, что именно это произведение стало первым шагом писателя к христианскому художественному мировосприятию. Свое самое знаменитое произведение, «Лето Господне», Иван Шмелев написал уже вдали от родины – в Париже, куда писатель был вынужден эмигрировать. В книге «Иван Шмелев. Жизнь и творчество» Наталья Солнцева подробно останавливается как раз на парижском периоде его жизни, рассказывает о политических взглядах Шмелева, рисует его более чем скромный быт. Автор подчеркивает любовь к родной земле, которую писатель старательно и бережно хранил и пытался культивировать на чужбине даже в мелочах. На маленьком участке при летнем домике, который предоставляло в его распоряжение семейство Деникиных, Шмелев выращивал картошку и огурцы, и часами мог просиживать в березовой роще неподалеку. Россию, ушедшую, канувшую в небытие, он накрепко сохранил у себя в сердце и называл ее не иначе как «солнцем живых». …В одной из бесед с Чеховым юный Шмелев, желая блеснуть эрудицией, хвалился, что перечитал всего Мельникова-Печерского. Хитрый Антон Павлович решил «подловить» молодого хвастунишку, и спросил, читал ли он роман «На небесах», которого у Мельникова, разумеется, нет. Шмелев хотел было заявить, что читал в том числе и это, но, к счастью, вовремя сдержался. Он еще не знал тогда, что именно на небесах будет черпать вдохновение для своего творчества.

Пётр и Марина Глебовы

Фото: Piqsels

Когда актёр Пётр Глебов стал известен, люди на улице перешёптывались: «Гришка! Смотрите, Гришка Мелехов идёт!». Артист ассоциировался у многих зрителей с самым ярким своим кинообразом — ролью казака Григория Мелехова из экранизации «Тихого Дона». Однако Пётр Петрович Глебов в отличие от шолоховского героя, был убеждённым семьянином и преданно любил супругу, с которой прожил в счастливом браке 52 года.

Встречу 32-летнего Петра Глебова и 30-летней Марины Левицкой в Москве, зимой 1948 года, можно назвать вполне обыденной. Марина пришла тогда в гости к матери Петра — девушка была племянницей её близкой подруги. Глебов почти не обратил на неё внимания. Он спешил в Дом Союзов на новогодний утренник, где выступал в роли Петрушки. Однако так вышло, что Марина засиделась, и когда Пётр вернулся, они разговорились. Не заметили, как за окном стемнело. Глебов вызвался проводить Марину до дома. Она вежливо отказалась. Ушла, а Пётр весь вечер о ней думал. Через несколько дней попросил у своей матери номер телефона Марины. Позвонил, пригласил в театр. Девушка приглашение приняла. Позже Марина Алексеевна с улыбкой вспоминала, что пришла на встречу с Петром прямо с работы, голодная. И он сразу же заботливо повёл её в буфет, напоил чаем с бутербродами. Пётр и Марина стали часто встречаться — гуляли по Москве, ходили в кино. Однажды Глебов пригласил девушку домой на семейный ужин. И сделал предложение. 9 июля 1948 года они поженились.

Молодожёны обосновались в коммуналке на улице Остоженке, где Пётр жил вместе с матерью. Марина перебралась туда из своей комнаты в общежитии. Жили небогато, тесно, но дружно. В этой квартире появились на свет две дочери Глебовых — Ольга и Елена. Пётр тогда служил в труппе московского театра имени Станиславского. Зарплата театрального актёра была небольшой, поэтому, чтобы обеспечить семью, Глебов параллельно снимался в кино. Правда, роли ему доверяли только эпизодические. Пётр расстраивался, но Марина ободряла мужа, верила в его талант. Говорила: «У тебя обязательно будет большая роль».

Так и случилось. Летом 1956 года Марина с дочками отдыхала в деревне. Однажды вечером к ним неожиданно нагрянул Пётр — радостный, взволнованный. Привёз новость: режиссёр Сергей Герасимов утвердил его на роль Григория Мелехова в экранизации романа «Тихий Дон»! Интересно, что сначала речь шла об эпизоде — Глебову предлагали сыграть одного из казаков. Но когда его фотопробы увидел Михаил Шолохов, который принимал участие в экранизации своего произведения, он воскликнул: «Вот он, Мелехов!». И главная роль досталась Петру Петровичу. Осенью 1956-го начались съёмки. Проходили они в Ростовской области, на хуторе Диченском. Вдали от жены и дочерей Глебов тосковал. Приехав в короткий отпуск, сказал супруге: «Марина, собирай девчонок. Поедете со мной. Не могу я там больше без вас!». Через несколько дней семейство Глебовых отправилось на Дон. Поселились в казачьей избе. Рано утром Пётр Петрович уезжал на съёмки. Вечером возвращался, привязывал к плетню коня, снимал грим, и семья садилась ужинать. Так прожили до самого конца съёмок.

После выхода «Тихого Дона» на экраны к Петру Глебову пришла известность. Его узнавали. Семья перебралась в просторную квартиру на Фрунзенской набережной. Новых больших киноролей у Петра Петровича не случилось. Но он говорил, что ему повезло в другом, самом главном — в семейной жизни. Дочь Глебова, Ольга Петровна, вспоминала, что отец и мать бесконечно доверяли и бережно относились друг к другу.

В апреле 2000 года Пётр Глебов скончался от сердечного заболевания. Марина Алексеевна пережила супруга на 9 лет. Она рассказывала дочерям, что ни на минуту не забывала мужа, молилась о нём. А в минуты, когда подступала тоска, словно чувствовала его руку на своём плече. И на сердце становилось светло.

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен

Правильные слова правильно. Алёна Боголюбова

«Вот, ты так делаешь, а ведь это — грех!» — говорила я подруге. А та не слушала. И даже обижалась.

Почему такая реакция? Я же хочу как лучше для нее! Я говорю правду, даже если она не приятная! А что, правильнее молчать, если твой близкий человек согрешает?

С этими вопросами я пришла к священнику, когда мои советы и обличения отказались принять уже несколько близких людей. И отношения с ними охладились.

— Батюшка, в Священном Писании сказано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Так почему люди от меня отдаляются, когда я указываю им на грехи?

— А с каким сердцем ты это делаешь? Что ты чувствуешь, когда указываешь на чужие грехи? — спросил священник.

— Уверенность в своей правоте, решимость, даже немного возмущение чувствую, что человек сам не осознает собственных ошибок, — ответила я.

— Вот, видишь, — сказал батюшка, — а как апостолы наставляли? Приведу тебе другую цитату и тоже из Священного Писания, из Послания святого апостола Павла к галатам:

«Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя».

— Понимаешь? — продолжил священник, — сначала хорошо бы заглянуть в свою душу и понять, почему тебе хочется обличать других? Действительно ли ты это делаешь из любви к дорогим людям или чтобы ощутить свое превосходство над ними?

Я вышла из храма с роем мыслей в голове. А правда, зачем я обличаю друзей и родных? Конечно, я полагаю, что больше знаю о заповедях, о духовной жизни. Ведь многие из моего окружения в храм и не заходят.

Зачем еще? Возможно, я так пытаюсь манипулировать людьми. Как бы ни было неприятно это признавать. Ведь указываю на те их поступки, которые мне неприятны, которые мешают, доставляют дискомфорт. И, конечно, в те моменты любви совсем не чувствую...

Оказалось, так много ошибок в духовной жизни совершаю я сама, что на анализ потребуется весьма много времени. Когда углубилась в эту работу, стало как-то не до грехов окружающих.

С тех пор взяла себе за правило: прежде, чем кому-то что-то сказать, сначала заглядываю в свою душу, чтобы понять, что сейчас испытываю и зачем хочу высказаться? И ответы укажут направление работы над собой.

Автор: Алёна Боголюбова

Все выпуски программы Частное мнение

Почему в храме нельзя разговаривать. Алёна Боголюбова

Встретила я как-то давнюю знакомую в церкви и за разговором с ней не заметила, что служба уже началась. Мы никому не мешали, говорили тихо, но к нам подошёл дежурный по храму и молча вручил карточку с цитатой Амвросия Оптинского: «В церкви не должно говорить. Это злая привычка. За это посылаются скорби». Конечно, стало стыдно. Но я задумалась над глубиной слов старца.

Эту цитату я слышала и раньше, но не искала в ней глубокого смысла. С одной стороны, разговаривать нельзя и в театре, и в кино, а с другой, сами священники вынуждены разговаривать по организационным вопросам время службы в алтаре, да и певчие на клиросе... В общем, нельзя воспринимать это изречение буквально.

Лично я не могу поверить, что старец Амвросий имел в виду возмездие от Бога за то, что человек, находясь в храме, позволяет себе разговоры. Господь — не злой надзиратель, который следит за нами и, как только мы оступились, спешит наказать.

Я стала рассуждать. А что такое скорбь? Помню, в Деяниях апостолов говорится, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». То есть, скорби посылаются нам в помощь. Тот же Амвросий Оптинский говорил, что скорби, вернее «их претерпевание» — «это главное средство к спасению». Значит, их надо рассматривать, как реакцию на наши болезни, как лекарство.

Получается, что привычка разговаривать в храме — это болезнь, которую необходимо лечить. Но почему? Почему Бог считает это недугом? Моё мнение такое: в церковь я иду не к священнику, не к святыням и не к знакомым, а к нему — к Господу! Я прихожу в храм для общения с Ним. Ему я рассказываю о том, что меня беспокоит и прошу помочь.

У меня даже родилась аналогия со стоматологическим кабинетом. Мы идём туда, чтобы вылечить зуб, садимся в кресло, но вместо того, чтобы открыть рот и дать врачу сделать своё дело — без перерыва говорим. Разумеется, стоматолог просто не сможет помочь нам, и от боли мы не избавимся.

То есть, привычка разговаривать в храме мешает нашему общение с Тем, Кто может нам помочь.

Разумеется, если мы обменялись с кем-то парой добрых слов, обнялись на радостях, поздравили с Днём Ангела — в этом нет ничего страшного. Батюшка Амвросий поэтому и уточнял, что речь идёт о «злой привычке». Но недооценивать этот грех тоже не стоит. Очень легко забыть о том, для чего мы ходим в храм. Так что, я благодарна тому дежурному за замечание. Он помог мне сделать вывод: В храм нужно ходить именно для того, чтобы разговаривать. Но только с Богом.

Автор: Алёна Боголюбова

Все выпуски программы Частное мнение